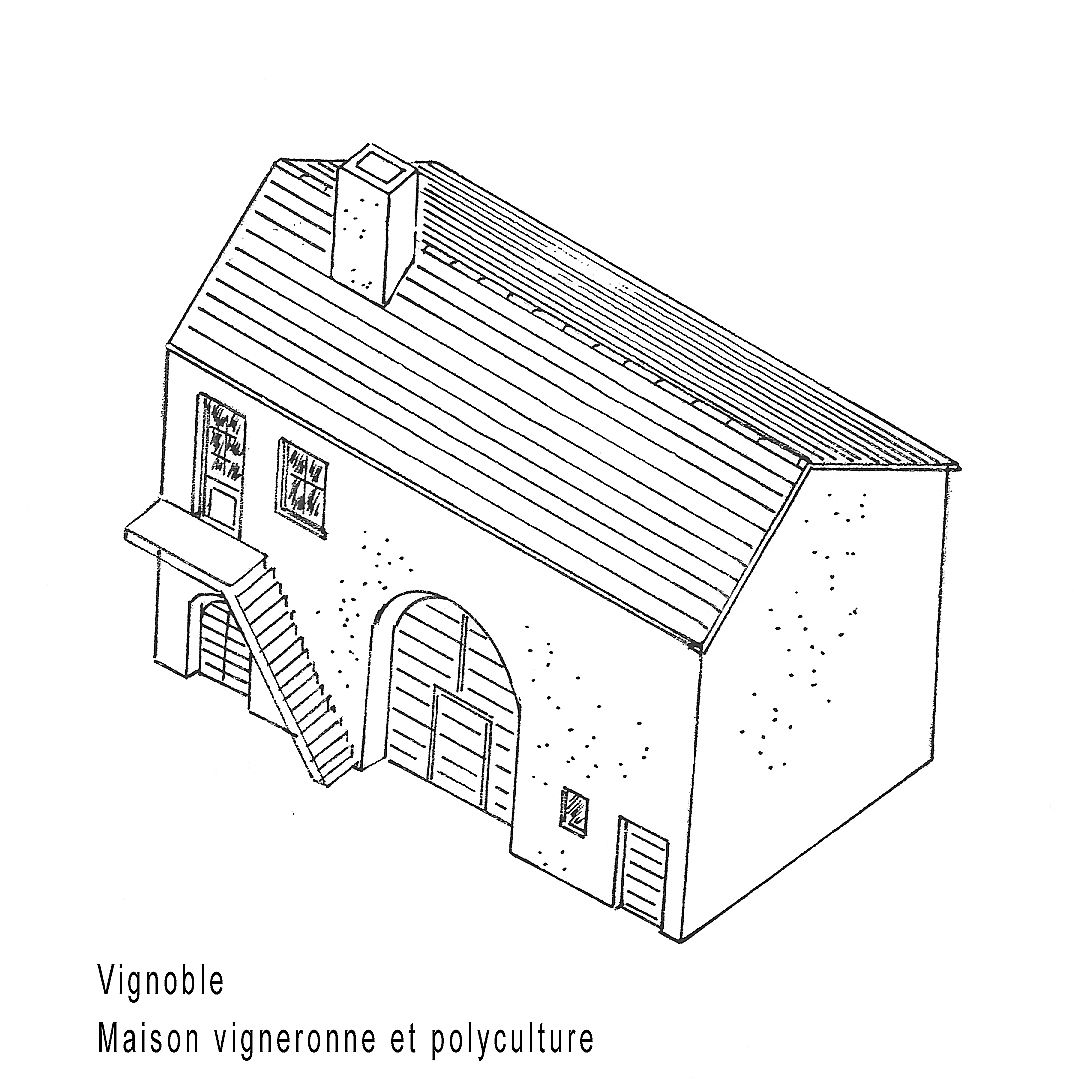

La ferme de polyculture vigneronne se caractérise en façade par ses ouvertures qui représentent moins de vides qu'il n'y a de pleins :

- la porte de grange,

- la porte et les fenêtres de l'habitation,

- la porte et la fenêtre de l'écurie,

- la porte de cave

Les baies d'habitation sont réduites au strict minimum pour limiter les pertes de chaleur :

- L'habitation est desservie et éclairée par une porte et une fenêtre qui peuvent être dissociées ou contiguës ; on parle alors de pierre à jumeaux, sans doute parce que le linteau de la porte et celui de la fenêtre sont soutenus par un seul jambage en pierre. La plupart du temps sous la fenêtre, on trouve encore souvent une pierre d'évier qui permettait d'évacuer l'eau dans une rigole en pied de façade.

Illustration 19. Pierre à jumeaux

Illustration 19. Pierre à jumeaux

- La ou les chambres de l'étage sont percées d'une fenêtre plus haute que large, composée de deux vantaux ouvrant à la française et de trois carreaux égaux. Les volets ont été ajoutés au début du 20ème siècle pour clore les ouvertures. Ils sont en bois peint ou en persienne.

Illustration 20. Percements à l'étage, fenêtres à la française.

Illustration 20. Percements à l'étage, fenêtres à la française.

La porte de cave est cintrée. Le linteau de la porte est parfois formé de deux, trois ou même quatre voûtes successives en dégradé suivant la pente de l'escalier.

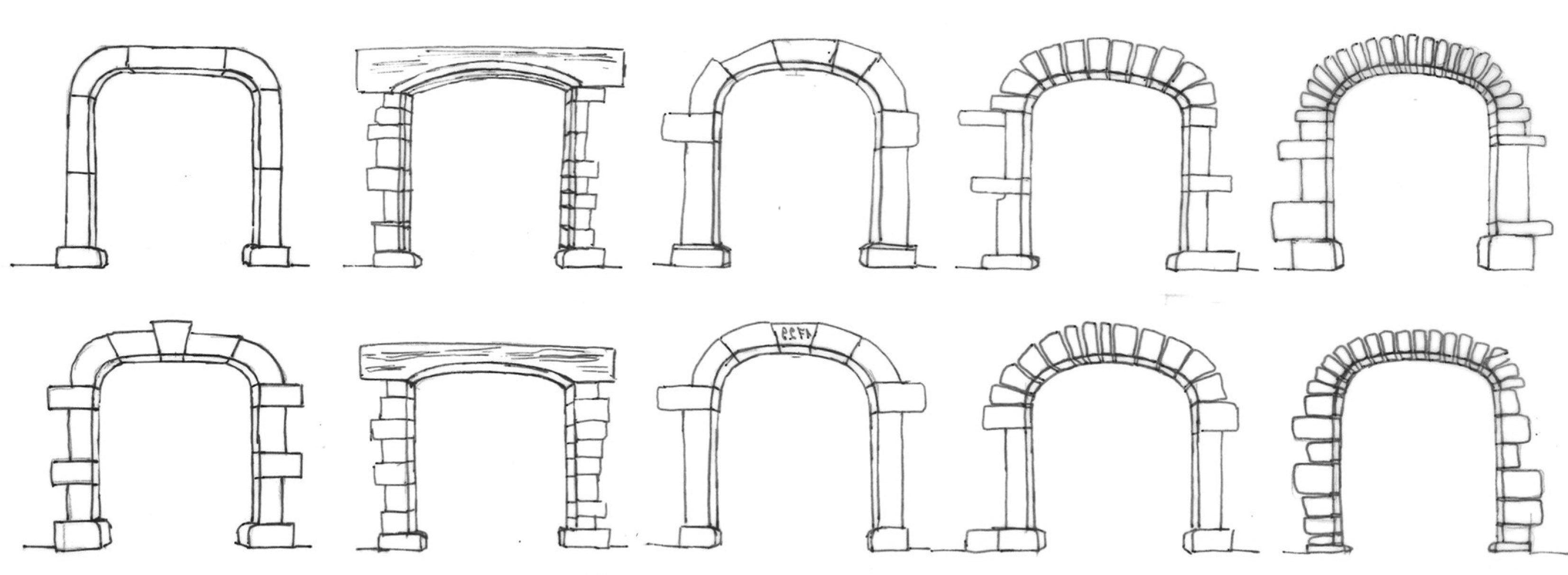

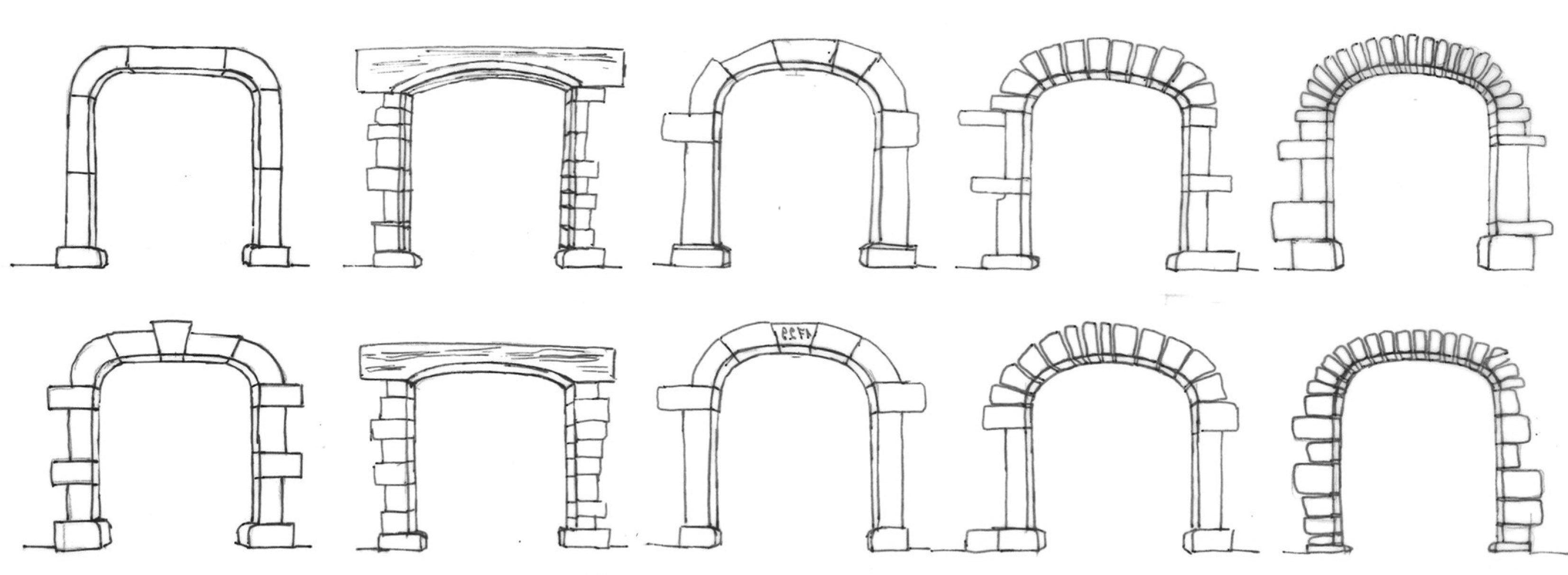

La porte de grange, percement majeur de la façade (environ 3 m de large pour 3,5 m de haut), est l’élément d’identification de la maison de polyculture. La baie est pour la plupart du temps arquée, soit en anse de panier, soit en plein cintre, l'arc est alors en pierre de taille, ou un linteau en bois courbe a été spécialement travaillé. La porte est posée en fond de maçonnerie, laissant apparaître l’épaisseur du mur.

Illustration 21. Arc en anse de panier

Illustration 21. Arc en anse de panier

La porte la plus courante se décompose en trois éléments : une porte d’entrée et deux battants hauts ; parfois la porte est divisée en deux éléments permettant d’ouvrir la partie haute pour aérer. Mais on trouve aussi des portes uniquement à deux battants. Voici quelques exemples de portes de grange, recensées dans le Jura, en 2011, dans le Revermont (dessins de Florence Clément, CAUE 39).

Illustration 22. Exemples d'arcs de portes de grange.

Le fourrage est aussi conservé à l'étage, soit au dessus de la grange, soit dans les combles. On trouve alors soit une porte de fenil, soit une lucarne.

Illustration 23.

Illustration 23.

La porte d'écurie est celle qui a les dimensions les plus modestes. Elle peut être simple (environ 0,8 m de large x 1,8 m) ou double à deux battants (environ 1,5 m x 1,8 m). Elle est souvent accompagnée d’une petite fenêtre qui éclaire et ventile l’écurie, c'est le fenestron. Le linteau de cette porte est droit, soit en pierre de taille, soit en bois. La porte est posée en feuillure sur le mur.

Illustration 24. Porte d'écurie

Illustration 24. Porte d'écurie

Illustration 19. Pierre à jumeaux

Illustration 19. Pierre à jumeaux Illustration 20. Percements à l'étage, fenêtres à la française.

Illustration 20. Percements à l'étage, fenêtres à la française. Illustration 21. Arc en anse de panier

Illustration 21. Arc en anse de panier

Illustration 23.

Illustration 23.  Illustration 24. Porte d'écurie

Illustration 24. Porte d'écurie

Illustration 16. Toiture long pan

Illustration 16. Toiture long pan

Illustration 4. Façade sur rue.

Illustration 4. Façade sur rue.

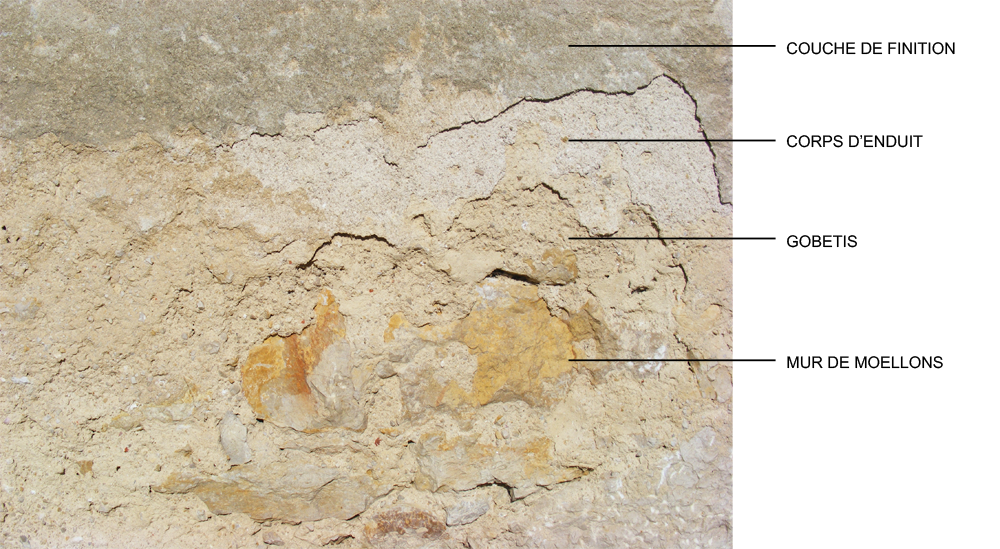

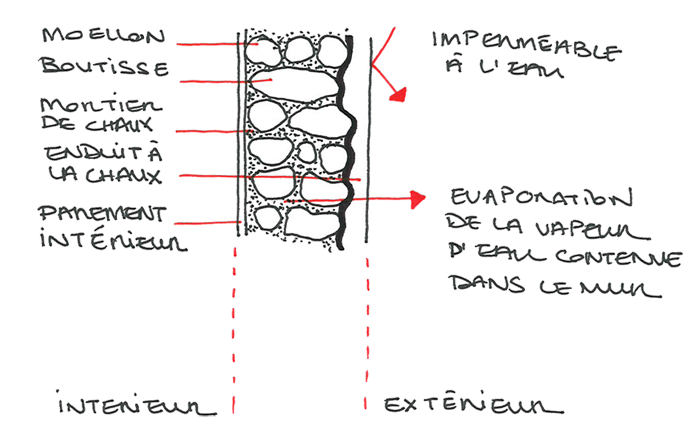

Illustrations 36 à 38.

Illustrations 36 à 38.