Typologies du bâti

L'architecture publique

La mairie et la mairie-école du XIXe siècle

La mairie et la mairie-école du XIXe siècle

Contexte historique de la création des communes

Les communes ont été créées en 1789 par l’Assemblée Nationale Constituante qui reprit les anciennes limites des bourgs et cités en milieu urbain, et des paroisses en milieu rural.

Jusqu’à la loi de 1884 qui a fixé l’organisation municipale, le mode d’élection des maires et les rapports entre communes et Etat ont connu plusieurs régimes. Les maires ont été tantôt nommés directement par le gouvernement, tantôt élus selon différentes modalités qui ont varié selon la taille des communes et au gré des changements politiques.

A partir de 1884, tous les conseils municipaux sont élus et le maire désigné par les conseillers, sauf à Paris qui gardera un statut à part jusqu’en 1975.

Cependant cette loi ne remet pas en cause le principe de la mise en tutelle des communes par l’Etat, conforme à la tradition centralisatrice monarchique et napoléonienne, mais en fixe les modalités. La tutelle des communes est confiée au Préfet, représentant du gouvernement sur le territoire.

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Il a l’exclusivité des décisions de principe tandis que le maire a celui de l’administration municipale. De plus, sa qualité d’Officier de Police Judiciaire fait de lui un représentant de l’Etat dans la commune.

1. La loi municipale du 5 avril 1884, Livre. Auteur : Albert Faivre

C’est dans ce contexte du XIXe siècle...

... et des rapports entre Commune et Etat, qu’il faut replacer la construction de la plupart des mairies que nous utilisons encore actuellement. La fonction communale étant créée, il faut lui trouver un lieu qui soit à la fois symbole de la vie communale et de la présence de l’Etat sur le territoire. C’est sans doute ce qui explique l’existence d’une typologie de la mairie qui permet d’identifier immédiatement ce bâtiment où que l’on soit.

Ainsi, à travers la formation qu’il donne aux architectes à l’Ecole des Beaux-Arts, à ses ingénieurs à l’Ecole Polytechnique et aux Ponts-et-Chaussées, à travers le contrôle qu’exercent ses Services, en particulier ceux du Conseil des Bâtiments Civils et des Ponts-et-Chaussées, l’Etat met en place une architecture officielle, fondée sur l’utilisation du vocabulaire néoclassique.

|

2. Port-sur-Saône (70) |

|

3. Mairie de Montmorot (39) |

Ce vocabulaire, autant que la position du bâtiment dans le village, exprime le statut public du bâtiment et contribue à répandre et symboliser sur l’ensemble du territoire national, les valeurs institutionnelles de l’Etat et de la République.

Ce qui n'empêcha pas des déclinaisons régionales ou locales de cette typologie, comme l'exemple des mairies-lavoirs en Haute-Saône (voir aussi dans les déclinaisons départementales, Haute-Saône).

|

4. Mairie-Lavoir de Boutigney (70) |

Il semble que ce soit surtout à partir de 1830 qu’aient commencé des campagnes d’équipement des communes rurales, qui comprenaient, outre la Mairie ou « Maison Commune », les ponts, les églises, les lavoirs, les écoles…

|

6. Marigny. Ecole et chalet (fromagerie) |

|

7. Gigny. Place et Maison commune |

A partir de 1886, suite à la loi Jules Ferry sur l’enseignement, une loi imposa à toutes les communes d’avoir une école ; un décret en Conseil d’Etat permettait même de passer outre au refus d’une commune et d’inscrire d’office la dépense correspondante à son budget.

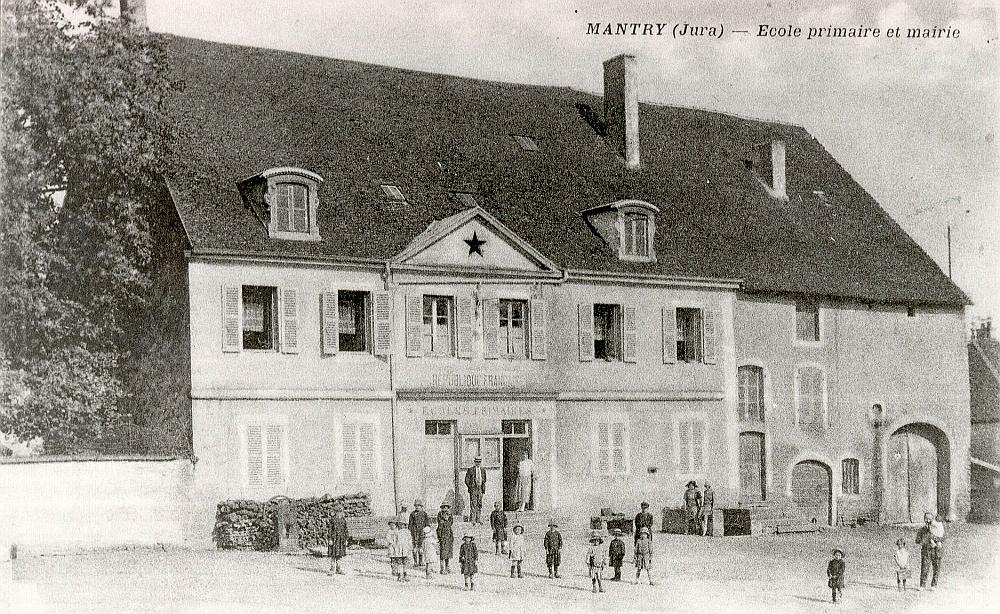

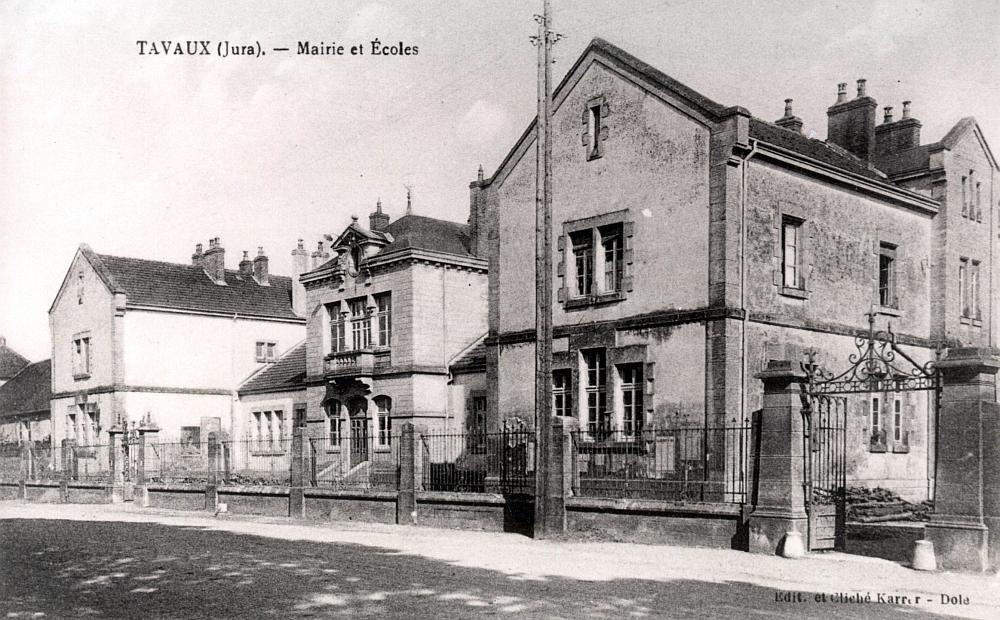

C’est ce besoin diversifié d’équipements communaux, lié à un souci d’économie et d’efficacité, qui explique le couplage, quasi général dans les petites communes, de la mairie et de l’école, les Mairies-Ecoles, et parfois avec d’autres équipements communaux.

|

8. Mantry. Ecole et mairie |

|

9. Tavaux. Mairie et école |

DESCRIPTIONS

Implantation du bâti

|

| Vue aérienne Montmirey le Château (39) |

Comme autrefois l’église, la mairie, symbole de la communauté villageoise, se trouve généralement dans le bourg et en son centre.

Si la position la plus fréquemment rencontrée est la place du village, ou la rue principale, elle n’est pas cependant universelle. Certains villages sont en effet peu structurés et il serait vain d’y chercher une place ou même parfois une rue principale.

|

|

|

|

||

| 10. Beaufort (39) |

11. Relans (39) |

|

12. Les Deux Fays (39) |

Il n’est pas rare de rencontrer des mairies implantées en limite du village, face à la campagne : c’est probablement la facilité d’acquérir un terrain vierge qui a décidé de son implantation. Quelques mairies se trouvent même en rase campagne, à mi-chemin entre les deux hameaux qui composent la commune : c’est une équité d’accès pour tous qui a été recherchée.

|

|

|

|

||

| 13. Senaud (39) |

14. Senaud (39) |

|

15. Bourg-de-Sirod (39) |

Pour la mairie-école, l'espace de la cour de récréation, à l'arrière ou sur le côté, est clôturé par un grillage seul

ou posé sur un muret.

|

|

|

|

||

| 16. Port-Lesney (39) |

17. La Pesse, vue arrière (39) |

18. Montmirey-le-Château (39) |

Abords immédiats et annexes

Quelle que soit la position de la mairie dans le village, elle n’est jamais implantée comme un quelconque bâtiment privé. Elle est généralement placée en retrait de l’alignement et l’espace ainsi libéré devant elle nous apparaît comme un espace public.

|

18. Marigny |

19. Vaudrey |

20. Champrougier |

21. Villette-les-Arbois

|

On peut parler d’une véritable mise en scène de la mairie et de l’espace qui la précède. Les moyens de cette mise en scène sont souvent très modestes : quelques arbres, un parterre de fleurs, des bacs à fleurs, le monument aux morts, mais aussi parfois une fontaine, une allée d’arbres, une véritable place.

|

22. Plainoiseau |

23. Les Chalesmes |

24. La Boissière |

|

25. Ruffey-sur-Seille |

Volumétrie générale

Même dans la plus humble de nos communes rurales, la mairie héritée du 19° siècle est un bâtiment public et, en tant que tel, se pare d’une certaine monumentalité. On ne peut que rarement la confondre avec un quelconque bâtiment d’habitation. Le rez-de-chaussée est généralement affirmé par une sur-hauteur.

Ainsi, on peut parler d’une typologie architecturale « universelle » qui trouve de nombreuses adaptations locales.

En milieu rural, il est rare que la mairie ne soit pas couplée avec l’école. C’est pourquoi nous ne décrirons que les typologies qui concernent celles-ci.

Il en existe deux principales qui sont cependant très proches l’une de l’autre.

Première typologie

Probablement la plus ancienne, elle semble s’être perpétuée dans les plus petites communes et se caractérise par un bâtiment compact à un étage.

|

25.Cressia |

26. Lac-des-Rouge-Truites |

27. Censeau |

Lorsqu’il n’y a qu’une classe, celle-ci se trouve au rez-de-chaussée, d’un côté de l’entrée, et la salle de mairie de l’autre. Un escalier part de l’entrée et dessert le logement de l’instituteur/secrétaire de mairie à l’étage.

Lorsqu’il y a deux classes, celles-ci se trouvent au rez-de-chaussée, de chaque côté de l’entrée. Un escalier part de l’entrée et dessert la mairie, composée de la salle du conseil et parfois d’un petit bureau attenant pour le secrétariat, et le logement du couple d’instituteurs.

Le bâtiment, très cubique, est couvert d’un toit à quatre pans. La façade est organisée symétriquement autour d’un corps central, et l’entrée est surmontée d’un petit fronton triangulaire. Cette composition est dessinée sur la façade plate à l’aide de pilastres et de bandeaux de pierre ou de brique. De même, les encadrements de fenêtres sont très marqués.

Deuxième typologie

|

28. Villevieux |

29. Onoz |

30. Mont-sur-Monnet |

Probablement plus récente, elle semble être un développement de la première en donnant plus d’importance aux écoles.

Le bâtiment est composé d’un corps central à étage, la mairie, encadré de deux ailes basses à rez-de-chaussée : l’école de filles et de l’école de garçons.

Chaque bâtiment a un accès indépendant.

En général, la mairie comporte à l’étage le logement et le secrétariat, tandis que la salle du conseil se trouve au rez-de-chaussée.

Le vocabulaire utilisé pour la composition des façades est le même que précédemment. L’accent est pareillement mis sur le corps central du bâtiment.

Si ces deux typologies de base se retrouvent à travers toute la France, elles ont de multiples adaptations locales, dont les trois principaux facteurs sont :

- le matériau de construction

- la taille de la commune et l’importance de l’effectif scolaire

- l’époque de construction, qui se perçoit à des variantes du vocabulaire architectural, toujours sur la base des mêmes typologies, jusqu’à l’époque de la reconstruction dans les années 50.

C’est cette uniformisation du bâtiment Mairie-Ecole, malgré les diversités locales, qui en faisait aux yeux de tous les français, où qu’ils aillent dans l’ensemble du territoire national, un point de repère et un symbole des institutions de l’Etat et de la République.

Caractéristiques architecturales

Un ensemble d’éléments intégrés au décor architectural de la mairie contribue à signifier le bâtiment en tant que « mairie ». Ils ont un caractère à la fois fonctionnel et symbolique :

Le fronton :

Prenant des formes multiples (triangulaire, semi-circulaire…), il couronne le corps central du bâtiment et en marque l’entrée. Significatif à l’origine du temple, il symbolise le caractère sacré du bâtiment au regard des institutions de la République. Plus simplement, c’est un élément architectural connu de tous qui indique le caractère public du bâtiment.

Le perron :

Au fronton qui couronne, correspond à la base du bâtiment, le perron. L’utilité (marquer l’entrée) et les références symboliques (le temple) sont les mêmes que pour le fronton. Dans la pratique, il revêt une importance capitale : c’est de là que le maire peut s’adresser à ses administrés, c’est sur ses marches que posent les mariés pour la photographie…

Le balcon :

Rare dans les petites communes, c’est un élément qui peut se rajouter ou se substituer au perron.

Systèmes et matériaux de construction

Le Jura est une région très diversifiée, où coexistent plusieurs traditions constructives liées à des ressources locales très variées. Cette diversité se retrouve dans la construction des mairies du 19° siècle, au-delà de l’uniformité des typologies architecturales.

37. Mairie de Doye. Pierre dite "de Mièges", extraite de la carrière de Molpré

Toitures

Le bâtiment, en général cubique, est coiffé d’un toit à quatre pans qui peut être couvert par des tuiles grises, distinctes de la couleur employée pour le bâti, afin de marquer la symbolique du lieu.

|

38. Chemilla |

39. Ménétru-le-Vignoble |

|

40. Villechantria |

41. La Chaumusse |

Ouvertures

Quelle que soit la fonction des pièces situées à l’arrière, elles sont identiques.

Toujours plus hautes que larges, seule leur hauteur peut varier en correspondance avec celle du rez-de-chaussée marquée par une sur-hauteur.

Elles sont systématiquement alignées les unes au-dessus des autres et implantées symétriquement par rapport à l’axe central du bâtiment.

|

|

42 et 43. Etival, Façade avant (photo gauche), Vue arrière (ci-dessus) |

|

44. Morez, aile latérale |

45. Dournon |

Matières, textures, couleurs

Le matériau de construction est celui issu du lieu. La mairie est donc généralement construite en pierre, parfois en brique dans la Bresse.

Lorsque tous les murs sont en moellons, ceux-ci sont couverts par un enduit d’une couleur identique à celle du bâti traditionnel, la teinte étant donnée par les sables trouvés sur place.

Pour affirmer la monumentalité de la mairie ou mairie-école, la façade principale, celle qui se donne à voir sur la rue ou la place, peut être construite en pierre de taille. Les trois autres façades sont en moellons protégés par un enduit.

|

|

|

|||

| 46. Arinthod | 47. Grozon | 48. Villechantria |

|

|

|

||

| 49. Montmorot | 50. Orbagna | 51. Mignovillard |

Détails, particularités

Des bandeaux et des corniches en pierre de taille

peuvent animer la façade principale et affirmer le statut public

|

52. Ivory |

53. Mathenay |

La cloche, l’horloge et la sirène :

|

|

La cloche est généralement située sur le toit ou intégrée au fronton. Elle s’oppose bien évidemment à la cloche de l’église et substitue symboliquement le pouvoir civil au pouvoir religieux. Sa fonction est double : indiquer l’heure civile et avertir la population en cas de sinistre. Elle est souvent remplacée par une horloge et une sirène. |

|

54 et 55. Sirod |

|

|

Les devises et indications écrites :

Elles sont soit intégrées au fronton, soit placées au dessus de la porte. Il s’agit des mots « mairie » ou « maison commune » qui explicitent clairement au citoyen la destination du bâtiment, des lettres R.F. (République Française) parfois accompagnées de la devise « Liberté – Egalité – Fraternité », qui indiquent l’appartenance de la mairie aux institutions de la République Française.

58. Morez

|

59. Montagna-le-Templier |

|

61. Pointre |

Le porte-drapeau :

Placé au dessus de la porte d’entrée, accessible de la fenêtre centrale du premier étage, il permet de pavoiser les jours de fêtes légales.

|

62. Chassal |

63. Lézat |

64. Montmirey-le-Château

|

Le panneau d’affichage :

C’est l’élément dont le caractère strictement utilitaire est le plus marqué. Il est rarement intégré à la façade principale, mais plutôt rapporté sur un mur annexe ou un mur de clôture. Pourtant, un certain nombre de documents doit être obligatoirement affiché à l’extérieur de la mairie.

|

64. Supt |

65. Les Bouchoux |

|

Evolutions, adaptations

Aujourd’hui, si la centralité est toujours recherchée, les facteurs classiques de la monumentalité ont souvent disparu.

La mairie se rapproche du public et devient un équipement au quotidien ce qui est tout à fait dans l’esprit de la loi du 2 mars 1982 sur le transfert des compétences aux collectivités locales.

Qui dit rapprochement du public et ouverture à la vie locale ne dit pas banalisation du bâtiment. Si elle n’est pas comme autrefois symbole de la présence de l’Etat sur le territoire, la mairie reste le symbole de la vie communale et son architecture doit être exemplaire.

La commande publique se doit d’être exemplaire, tant au niveau d’une programmation qui réponde en particulier aux enjeux de la transition énergétique, que du respect de la législation sur la sélection de maîtrise d’œuvre, et de la qualité architecturale de la réalisation comme élément à part entière d’un patrimoine architectural en perpétuelle construction.

|

|

|

|

66. 67. Mairie de Sellières (39), réhabilitation Agence Reichardt-Ferreux architectes |

68. Mairie de Mont-sous-Vaudrey (39), réhabilitation Serge Roux, architecte |

|

|

|

|

69. Mairie de Echenoz-la-Meline (70), construction neuve Quirot-Vichard architectes |

70. Mairie de Frahier-et-Chatebier (70), construction neuve Philippe Lelièvre, architecte |

La qualité architecturale reposant, en particulier, sur le projet d’une équipe de maîtrise d’œuvre et les relations que le maître d’ouvrage entretient avec elle, les CAUE encouragent les élus à mettre en place pour chaque projet et quelle que soit sa taille une sélection de maîtrise d’œuvre.

|

|

|

|

71. Mairie de Pratz (39), extention Atelier Archi & Design

|

72. Mairie de Revigny (39), réhabilitation Frédéric Bois architecte

|

73. Mairie de Quenoche (70), extension

|

ET AUSSI

♦ "Architecture et lieux de pouvoir et de gouvernance : les collectivités territoriales"

Un circuit d'architecture pour découvrir votre territoire autrement

Le CAUE du Jura propose cet itinéraire dans l'application "Itinéraires CAUE"

DÉCLINAISONS DÉPARTEMENTALES

Mairies et mairies-écoles dans le Doubs

Retrouvez ici des exemples de mairies et mairies-écoles dont celles évoquées dans la partie générale Description. Cette sélection n'est pas exhaustive et reflète une diversité d'équipements tant pour leur forme que leur époque.

Pour savoir si la mairie d'une commune est représentée, utilisez la fonction "Recherche par commune" du site.

Mairies-lavoirs dans le Doubs

Retrouvez ici des exemples de mairies-lavoirs. Cette sélection n'est pas exhaustive et reflète une diversité d'équipements tant pour leur forme que leur époque.

Pour savoir si la mairie d'une commune est représentée, utilisez la fonction "Recherche par commune" du site.

Mairies et mairies-écoles jurassiennes

Retrouvez ici des exemples de mairies et mairies-écoles dont celles évoquées dans la partie générale Description. Cette sélection n'est pas exhaustive et reflète une diversité d'équipements tant pour leur forme que leur époque.

Pour savoir si la mairie d'une commune est représentée, utilisez la fonction "Recherche par commune" du site.

Mairies et mairies-écoles haut-saônoises

Retrouvez ici des exemples de mairies et mairies-écoles dont celles évoquées dans la partie générale Description. Cette sélection n'est pas exhaustive et reflète une diversité d'équipements tant pour leur forme que leur époque.

Pour savoir si la mairie d'une commune est représentée, utilisez la fonction "Recherche par commune" du site.

Mairies-lavoirs haut-saônoises

Durant la majeure partie du 19e siècle, on a projeté et construit des mairies-lavoirs. Ce type de bâtiment propre à cette époque, né des idées hygiénistes, est particulièrement abondant dans le nord de la Franche-Comté. On regroupe sous cette appellation des bâtiments très différents par leur taille et l’importance relative de leurs diverses fonctions soit en ajoutant une salle à un lavoir existant, soit en édifiant les deux en même temps.

Retrouvez ici des exemples de mairies-lavoirs. Cette sélection n'est pas exhaustive et reflète une diversité d'équipements tant pour leur forme que leur époque.

Pour savoir si la mairie d'une commune est représentée, utilisez la fonction "Recherche par commune" du site.