Glossaire

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V Z TOUSn.m. [Chimie] Acide dérivé du Carbone. C03H2

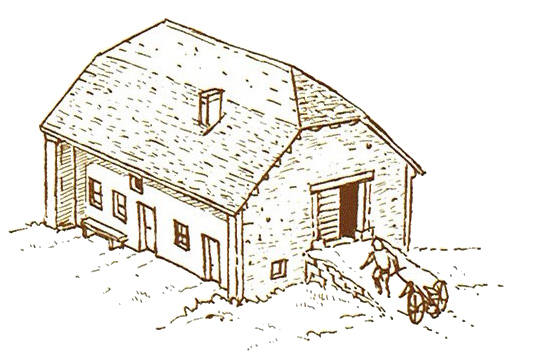

n.f. Couloir ou passage ouvert depuis le porche de l’entrée de la grange qui traverse le bâtiment en largeur. Sur le côté droit ou gauche de ce passage en partant du porche (la travée correspondant à l’écurie pouvant être à droite ou à gauche du porche), une cloison de bois dans laquelle sont aménagées des ouvertures permet l’acheminement du fourrage pour le bétail de l’écurie. Du même côté, une échelle permet l’accès à la grange proprement dite située à un niveau supérieur.

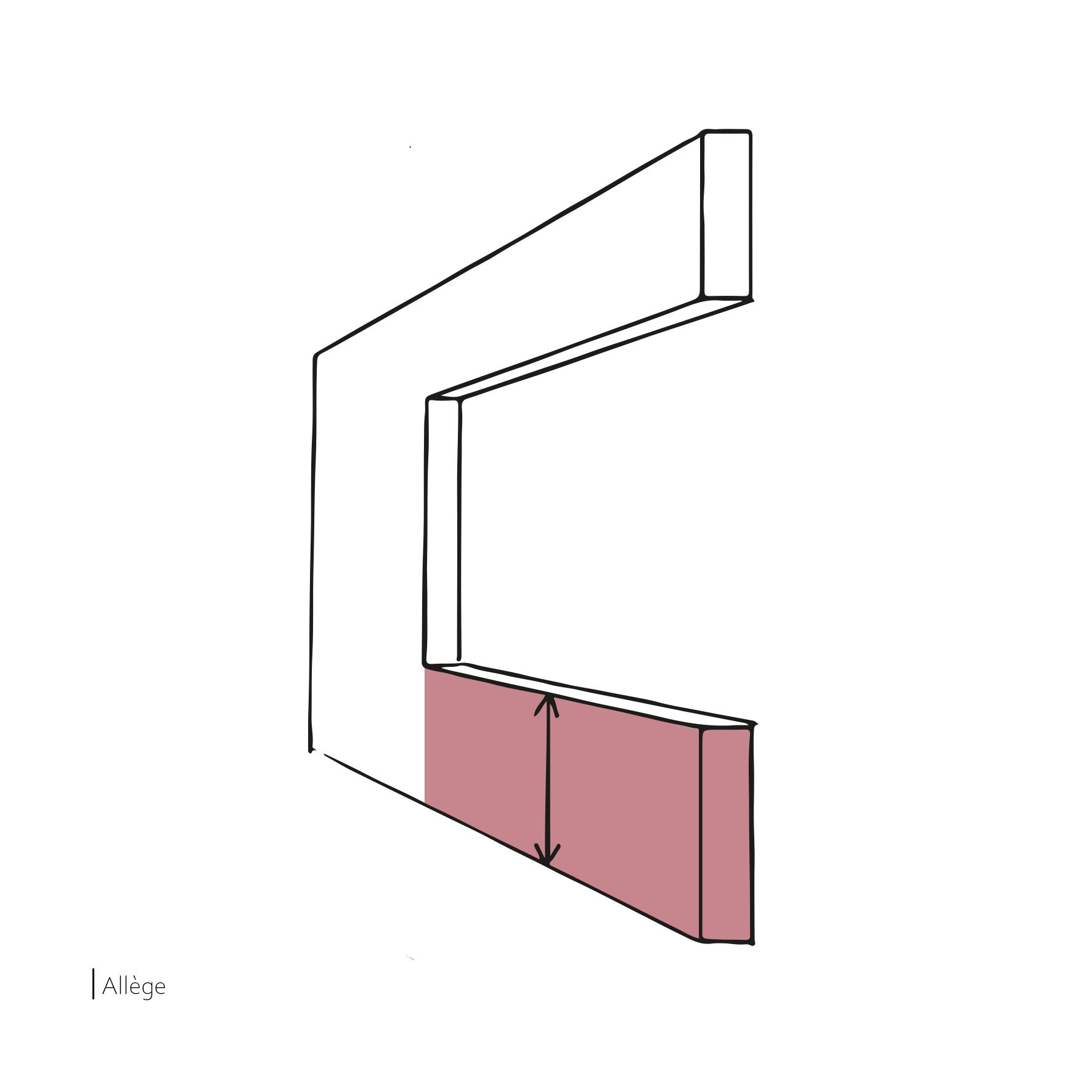

n.f. Pan de mur léger ou panneau compris entre une fenêtre, un vitrage et le plancher.

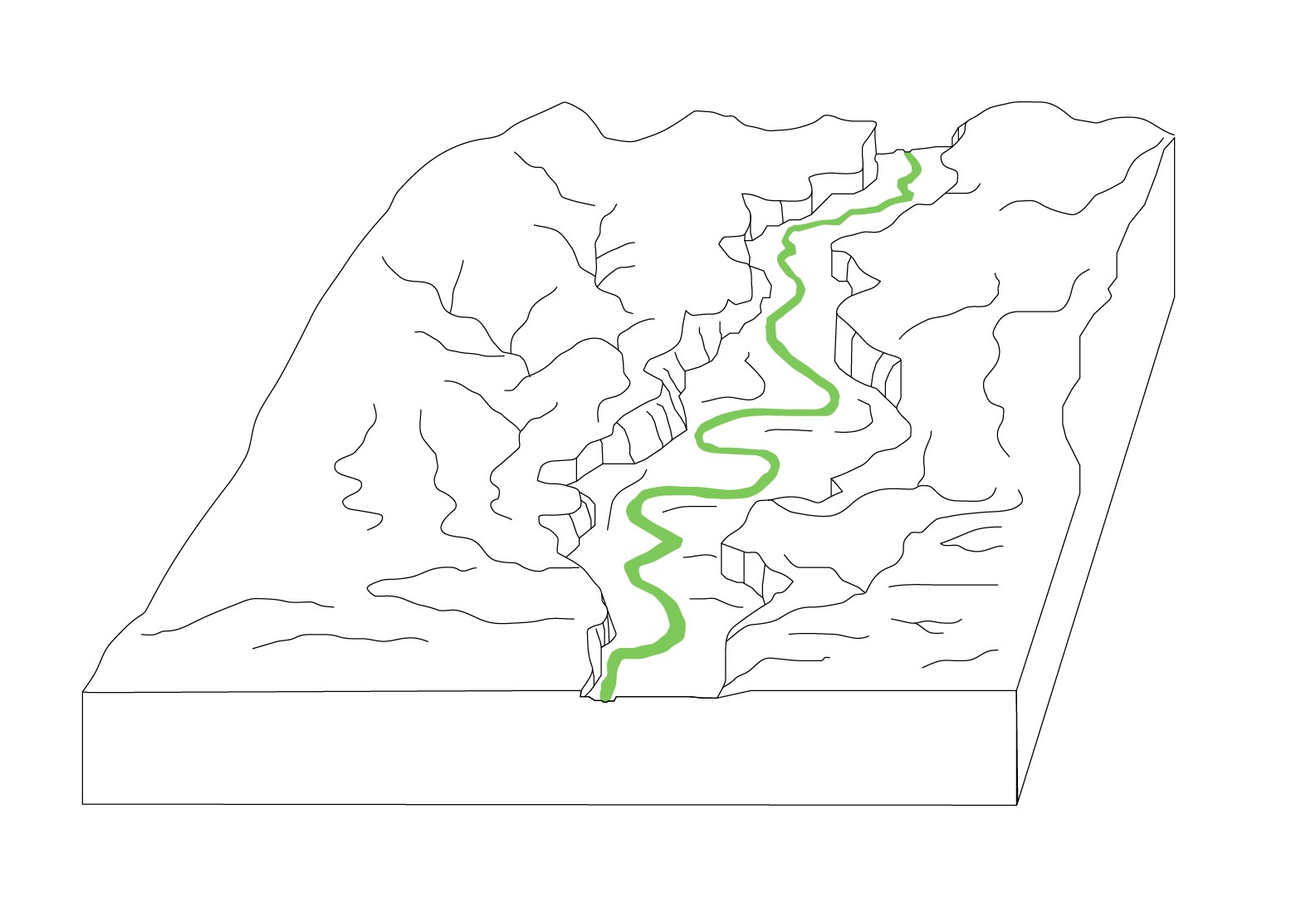

n.m.pl. Eléments minéraux plus ou moins fins transportés par les cours d'eau et qui se déposent en aval dans le fond des rivières ou des fleuves.

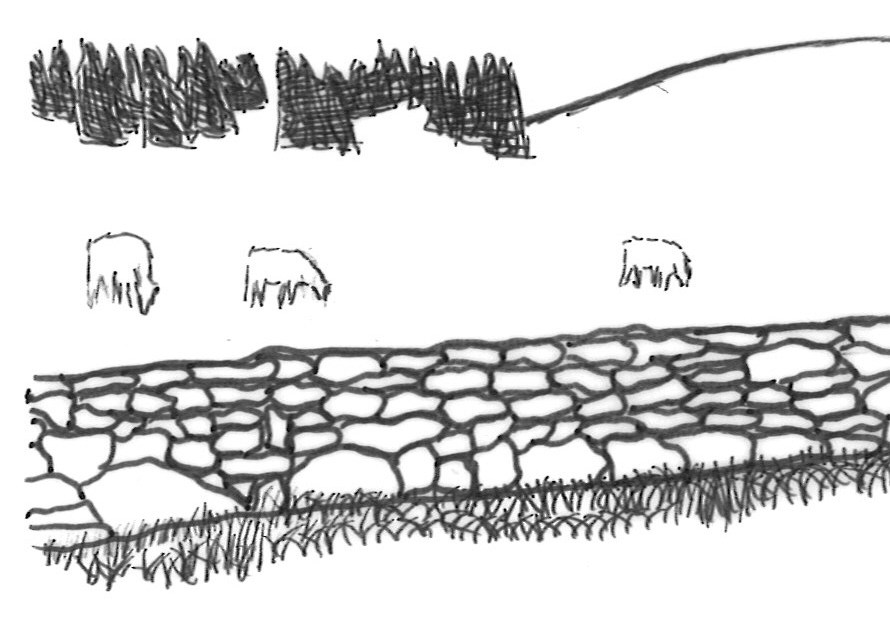

n.m. Prairie naturelle aux herbes courtes des hautes montagnes, située au-dessus de la limite de la forêt.

n.f. Bardeau d'épicéa fendu utilisé jusqu'au XVIIIe siècle en couverture de 70 à 90 cm de long pour 1,5 cm d'épaisseur.

n.f. [Montagne jurassienne] Sorte de bac ou de compartiment cloisonné en bois et ouvert vers le haut où sont stockées les récoltes d'orge, d'avoine et de froment de la maison pastorale.

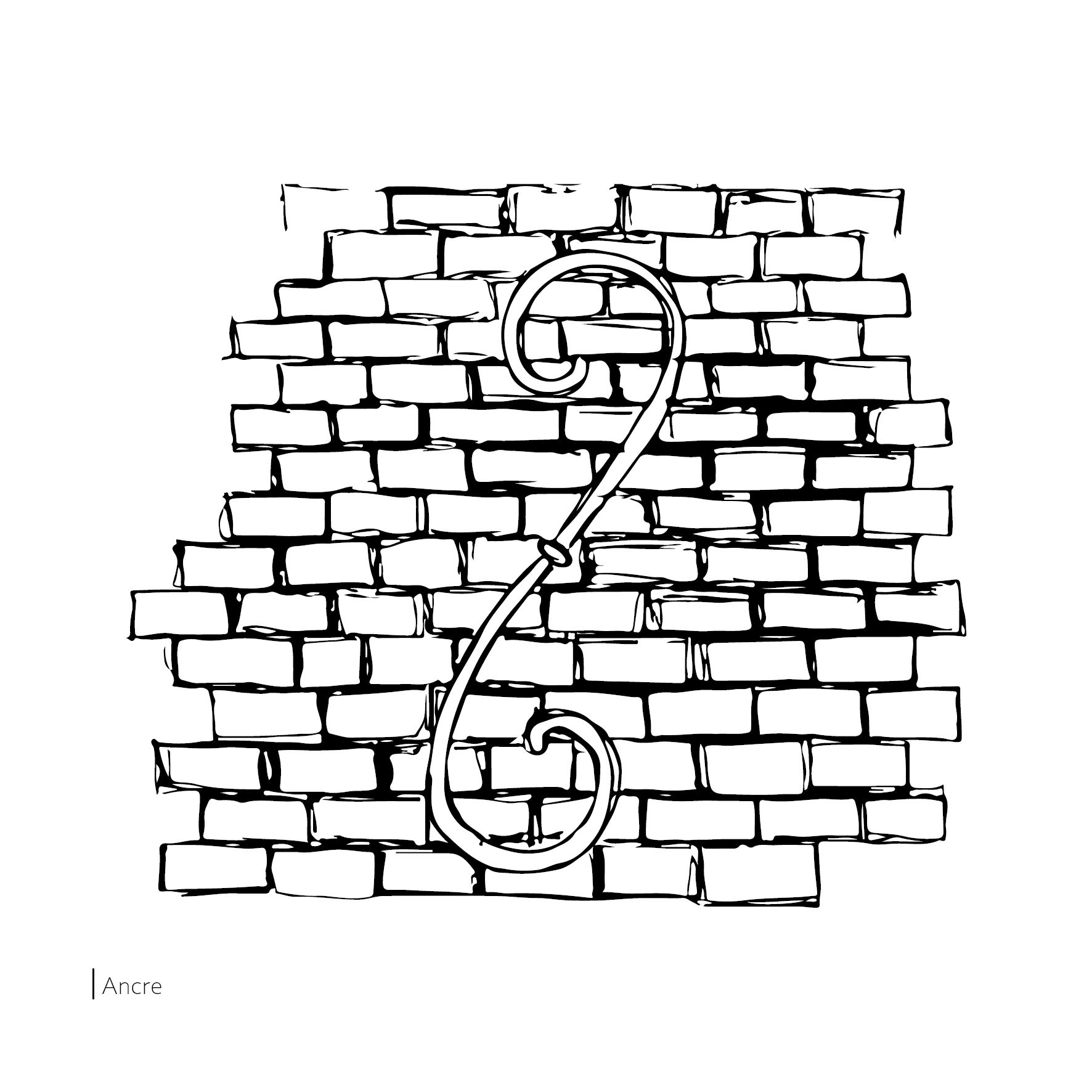

n.f. [Bâtiment] Pièce de métal fixée sur un élément de construction (moellon, bloc préfabriqué, béton...). Elle sert à retenir une paroi, une cheminée ou à consolider un angle de mur.

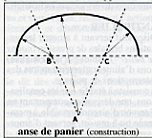

n.m. Courbe d'aspect voisin de l'éllipse dite en "anse de panier" obtenue en raccordant des arcs de cercle de deux rayons différents.

n.m. [Géologie] Forme de relief plissé. Les couches géologiques s'inclinent en direction opposée de part et d'autre de la partie sommitale du pli. Dans le jura les anticlinaux correspondent souvent à des monts.

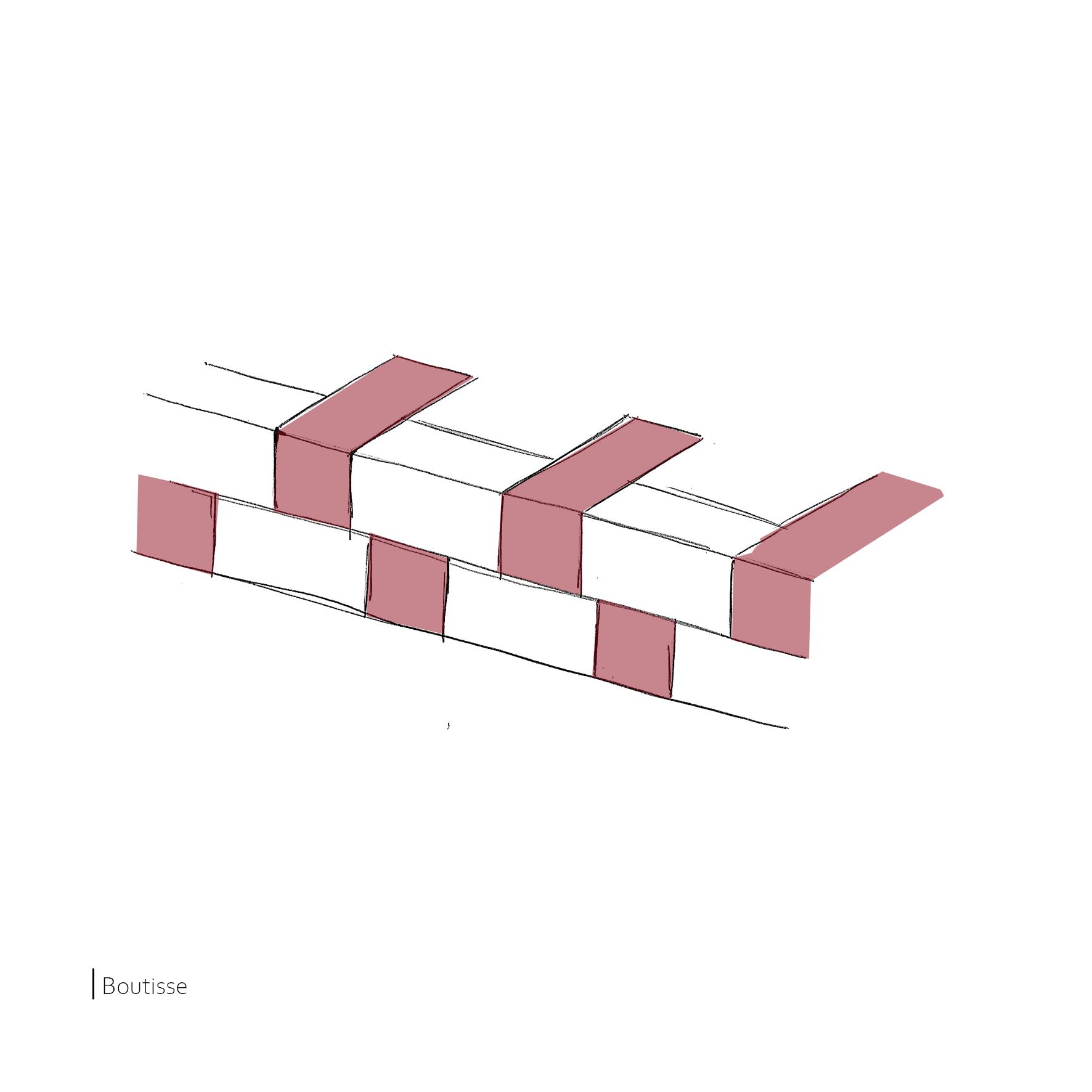

n.m. Action ou manière de disposer les pierres ou les briques qui composent une maçonnerie.

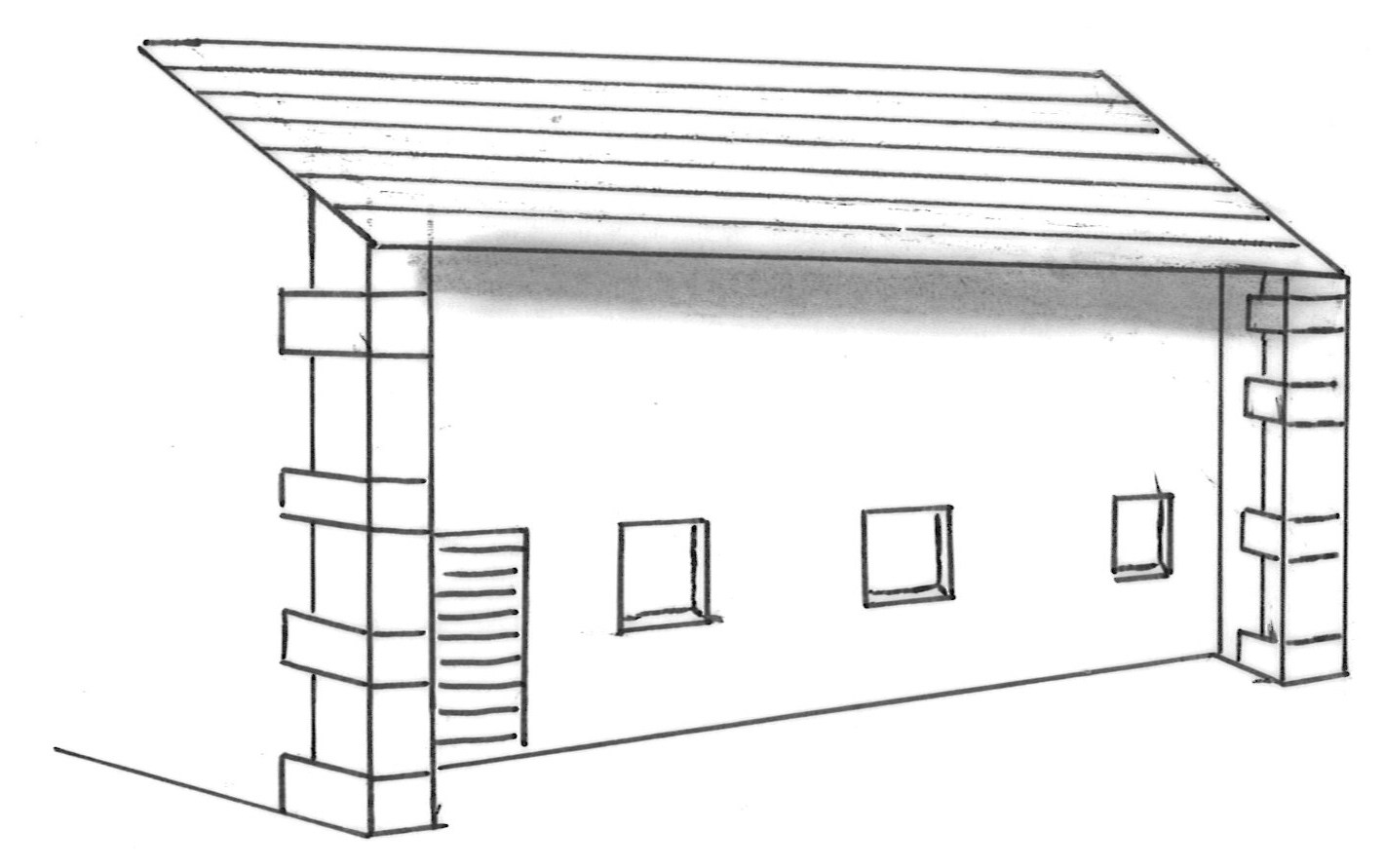

n.m. Bâtiment adossé à une construction plus haute.

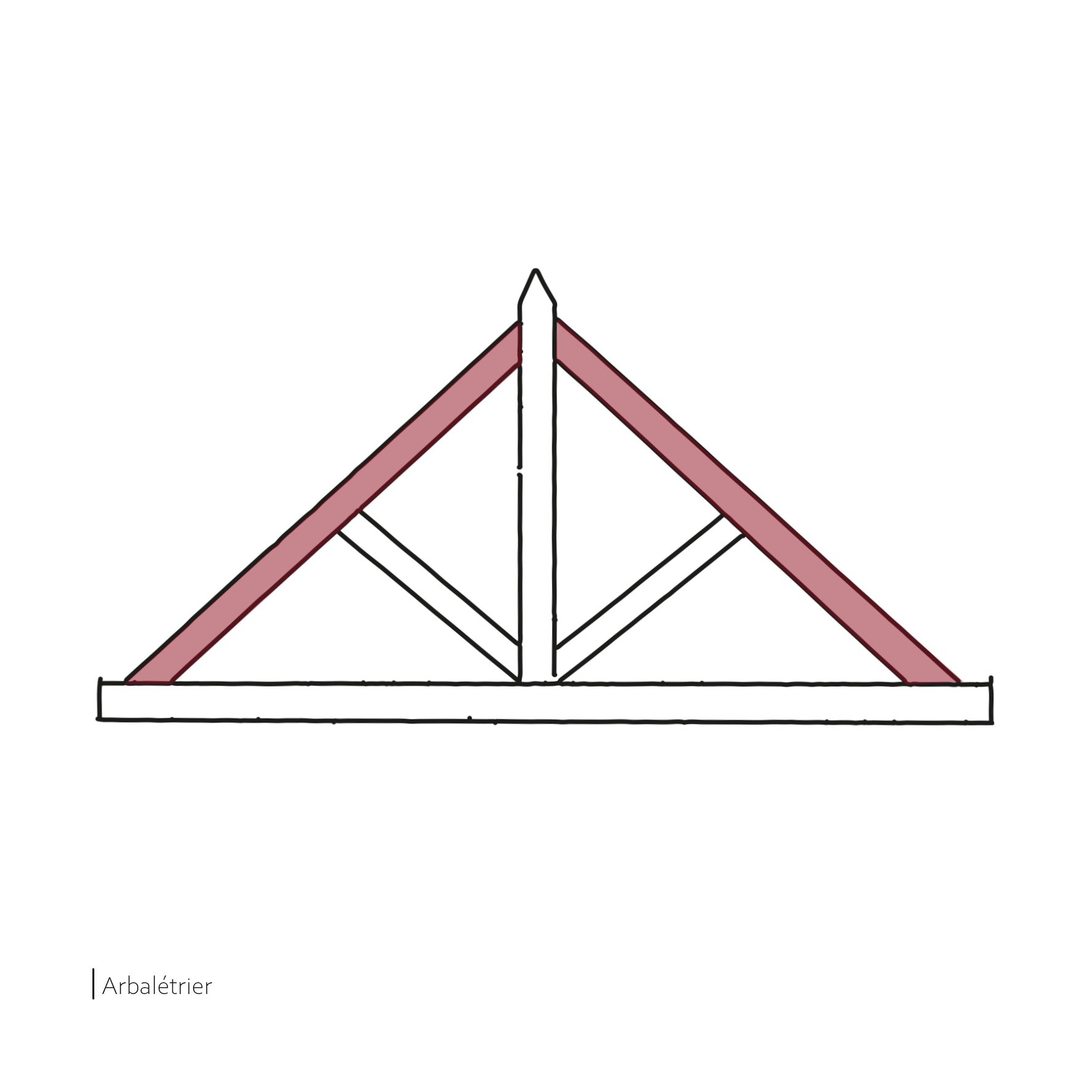

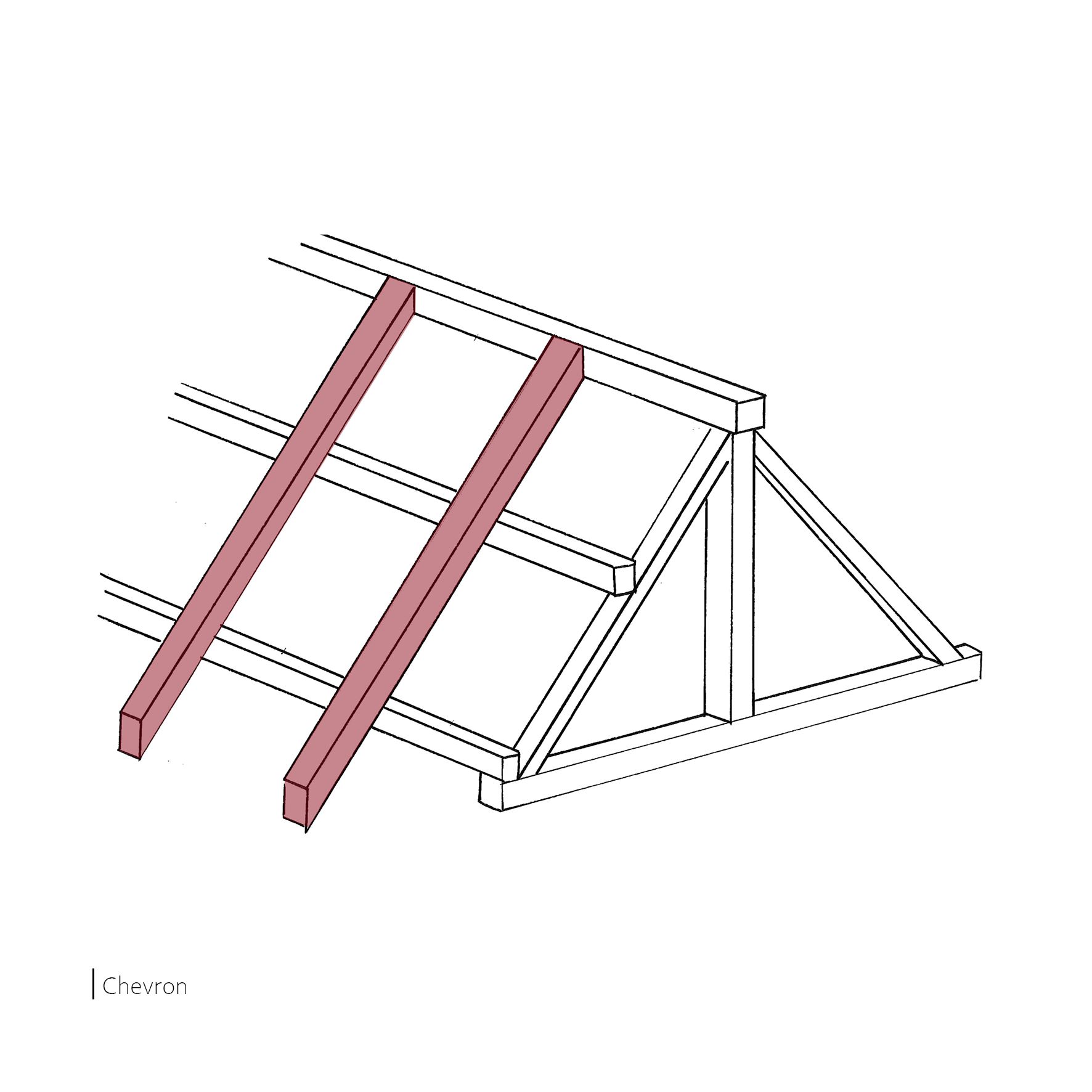

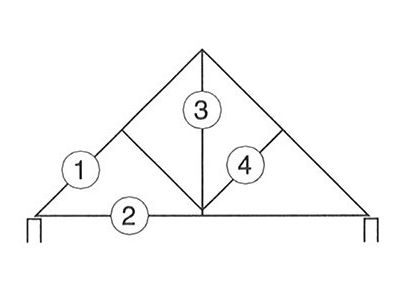

n.m. Pièce de charpente oblique, élément de la ferme : les deux arbalétriers portent les versants du toit. Ils sont généralement assemblés à leur base dans un entrait et à leur sommet commun dans un poinçon.

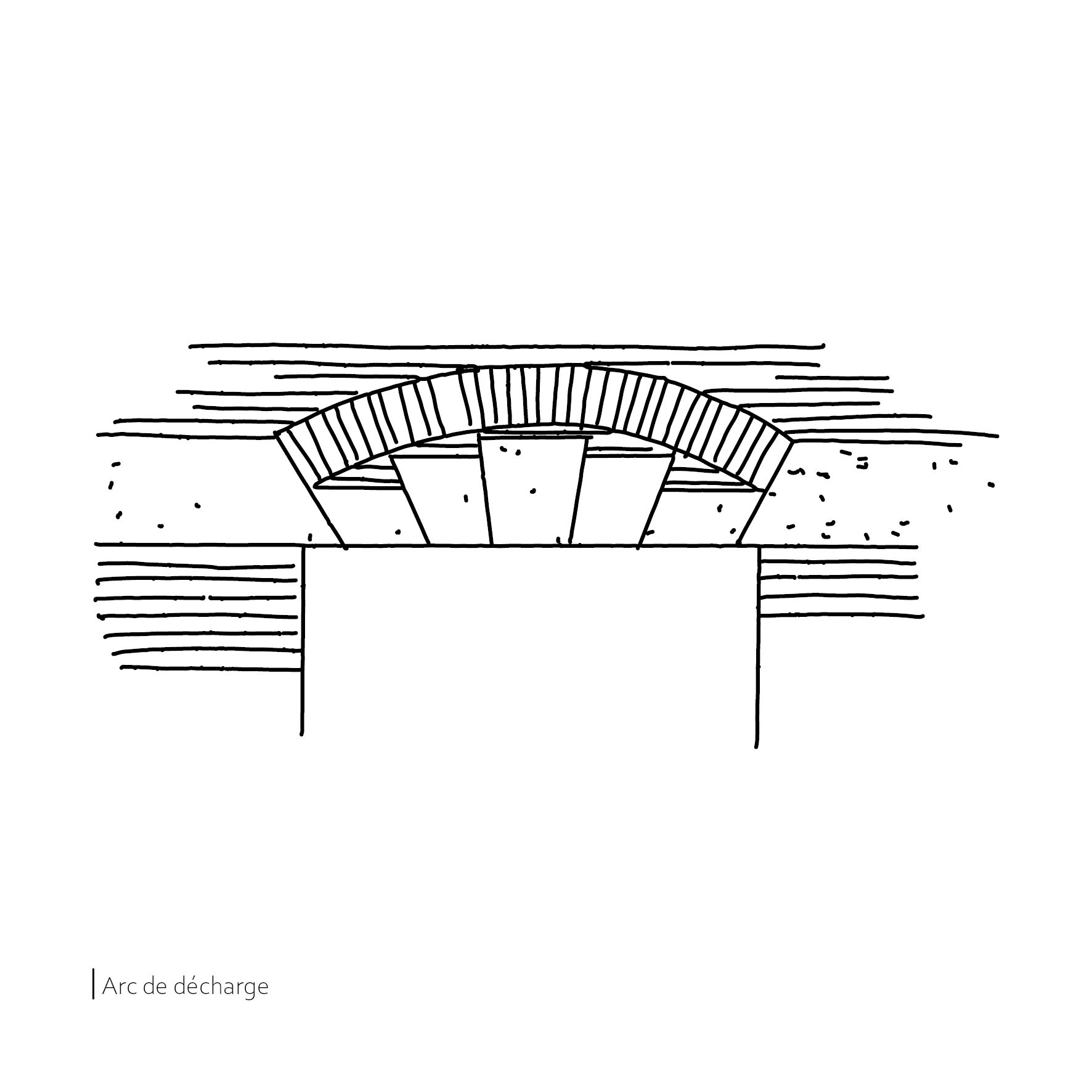

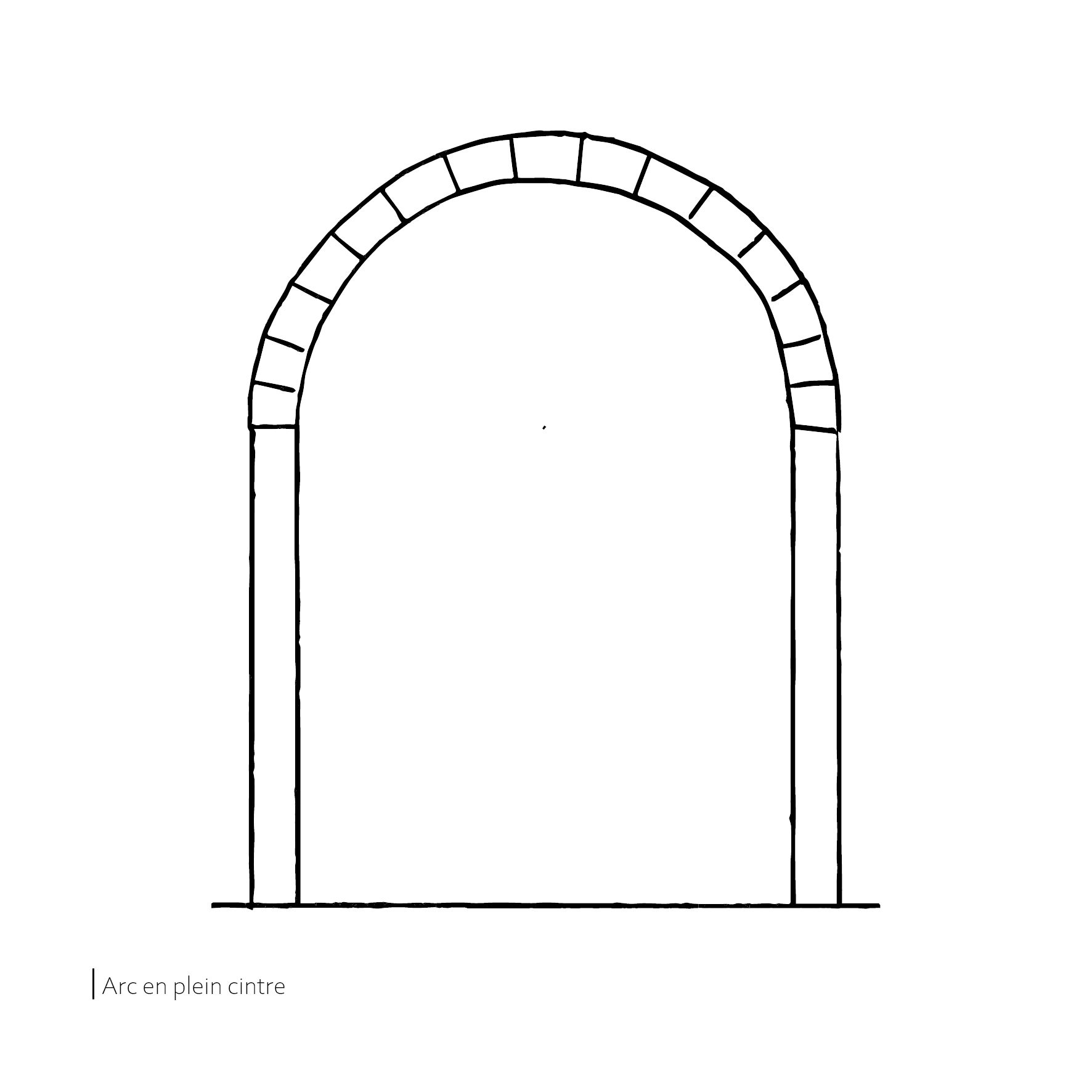

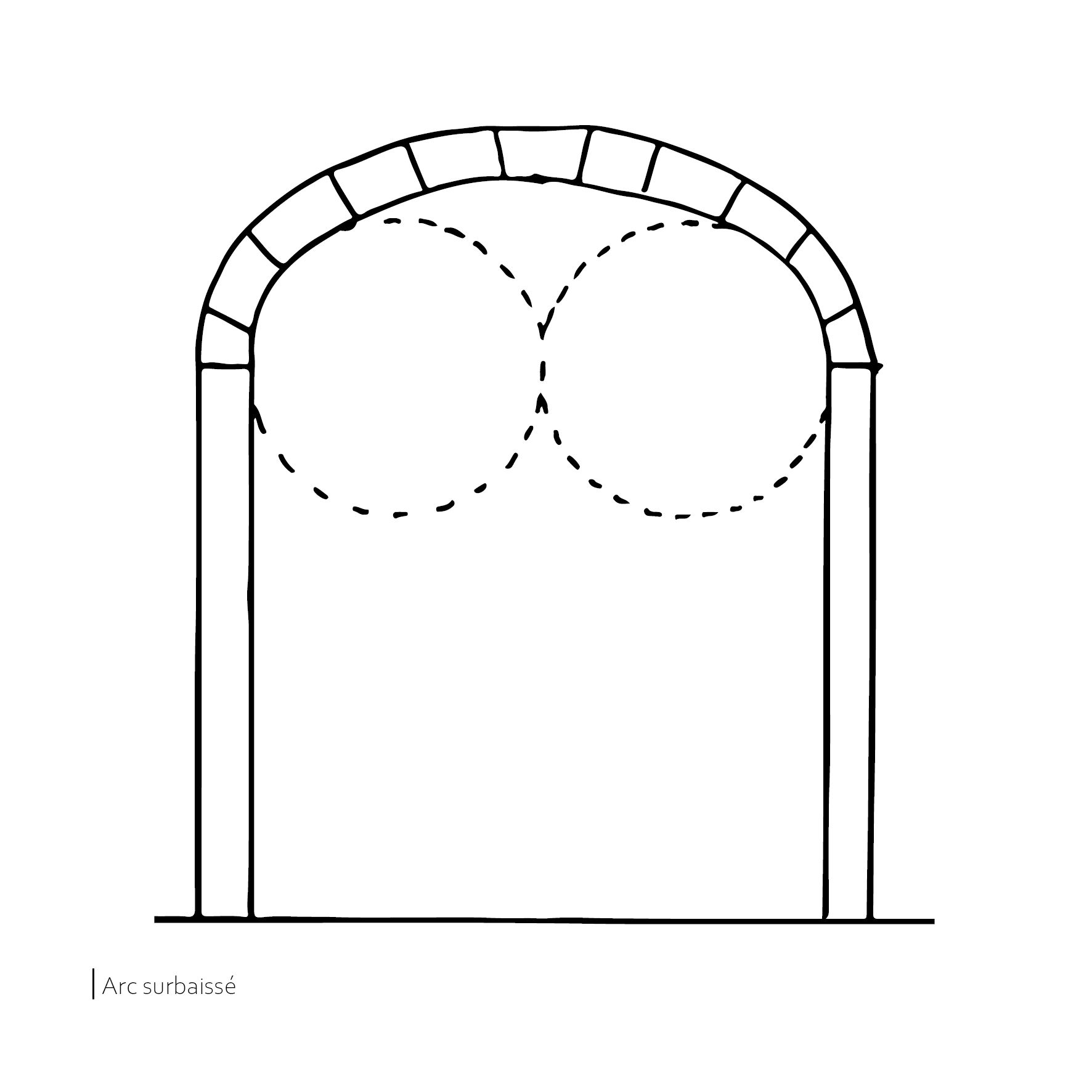

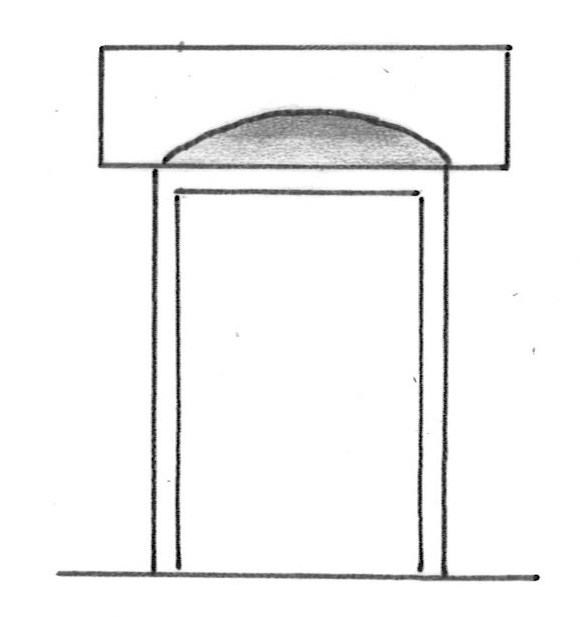

n.m. [Architecture] Elément architectural en général cintré supportant une charge et enjambant un espace vide, une ouverture ou un passage. Il est porté par deux points d'appui et peut être surbaissé, en plein cintre ou présenter de multiples formes (droits, angulaires, brisés...).

n.m. Arc dont la partie verticale (reliant le sommet de l'arc au plan horizontal correspondant à sa partie basse) est inférieure à la moitié de sa partie basse.

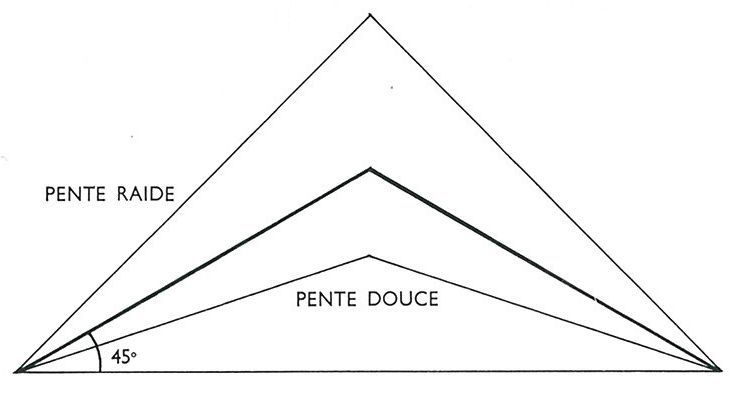

n.f. Pierre tendre et feuilletée, proche des schistes, d'un gris bleuté plus ou moins foncé et parfois mauve ou verdâtre, inaltérable à l'air et imperméable. Elle est utilisée principalement comme materiau de couverture pour les toitures dont la pente est supérieure à 20 %.

n.m. [Agronomie] Unité de mesure, utilisée en agriculture et par extension dans le domaine foncier correspondant à 100 m2.

n.m. Roche sédimentaire se présentant en feuillets constitués de grains très fins de dimensions inférieures à 2 millièmes de millimètre.

n.m. Résidu de la dissolution par l'eau de pluie, riche en acide carbonique, du carbonate de chaux présent en grande proportion dans les calcaires. Il recouvre notamment le fond des dolines et donne un sol très fertile.

n.m. [Agronomie] Ancienne mesure agraire équivalente entre 20 et 50 ares.

subst. m. Ensemble organisé des artisans, groupe professionnel qu'ils constituent. L’artisan pratique un métier manuel selon des normes traditionnelles.

(n.m.) Ferme dont l’activité principale est la fabrication pour la vente d’objets mais où l’activité agricole est maintenue pour faire vivre ouvriers et exploitants. C’est une entreprise limitée, une proto-industrie. Souvent seuls les membres de la famille travaillent à la fabrication d’objets, mais des entreprises prospères employaient une dizaine d’ouvriers.

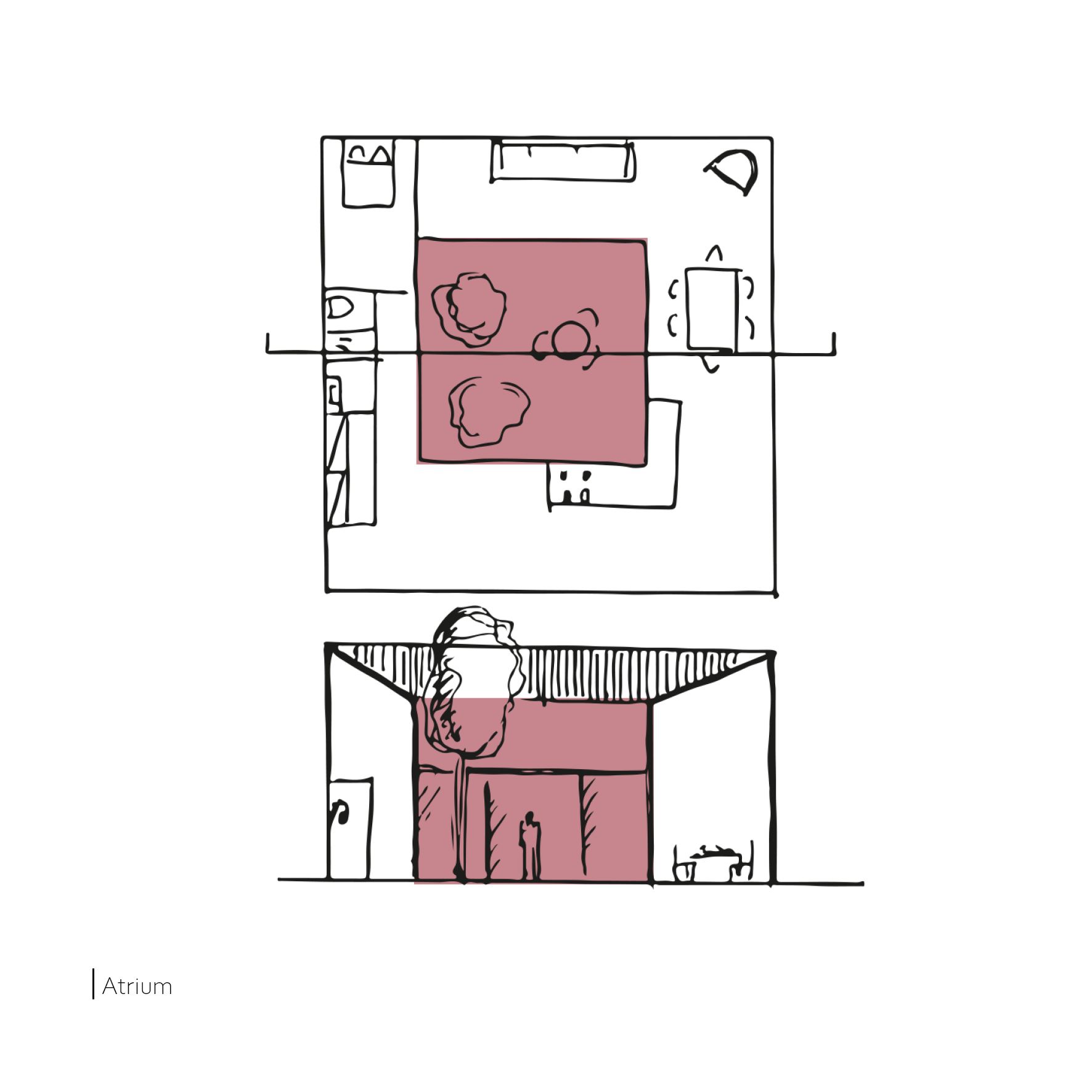

n.m. Cour entourée de portiques.

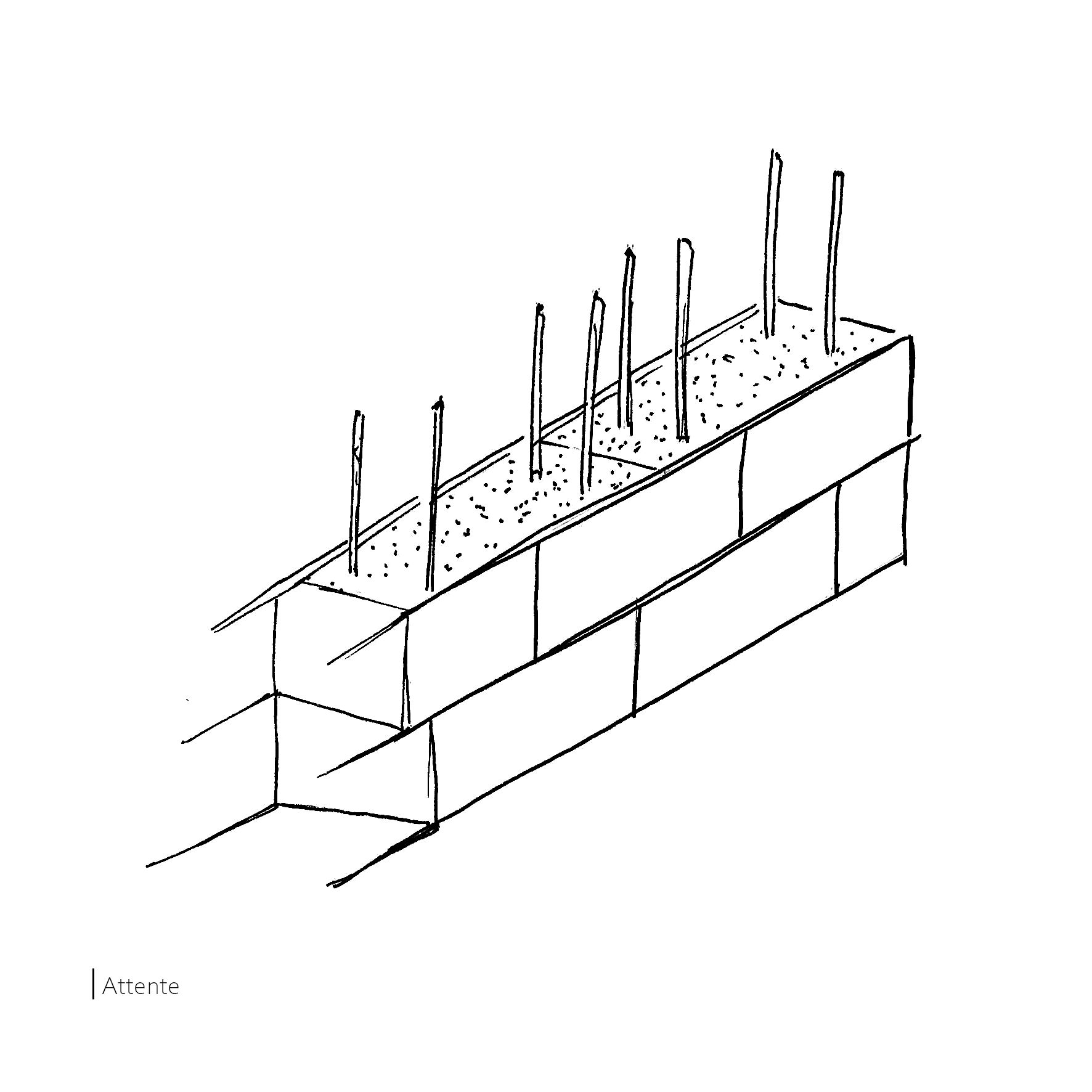

n.f. Chacune des pierres d’un mur laissées en saillie de façon à servir de liaison avec une maçonnerie à venir.

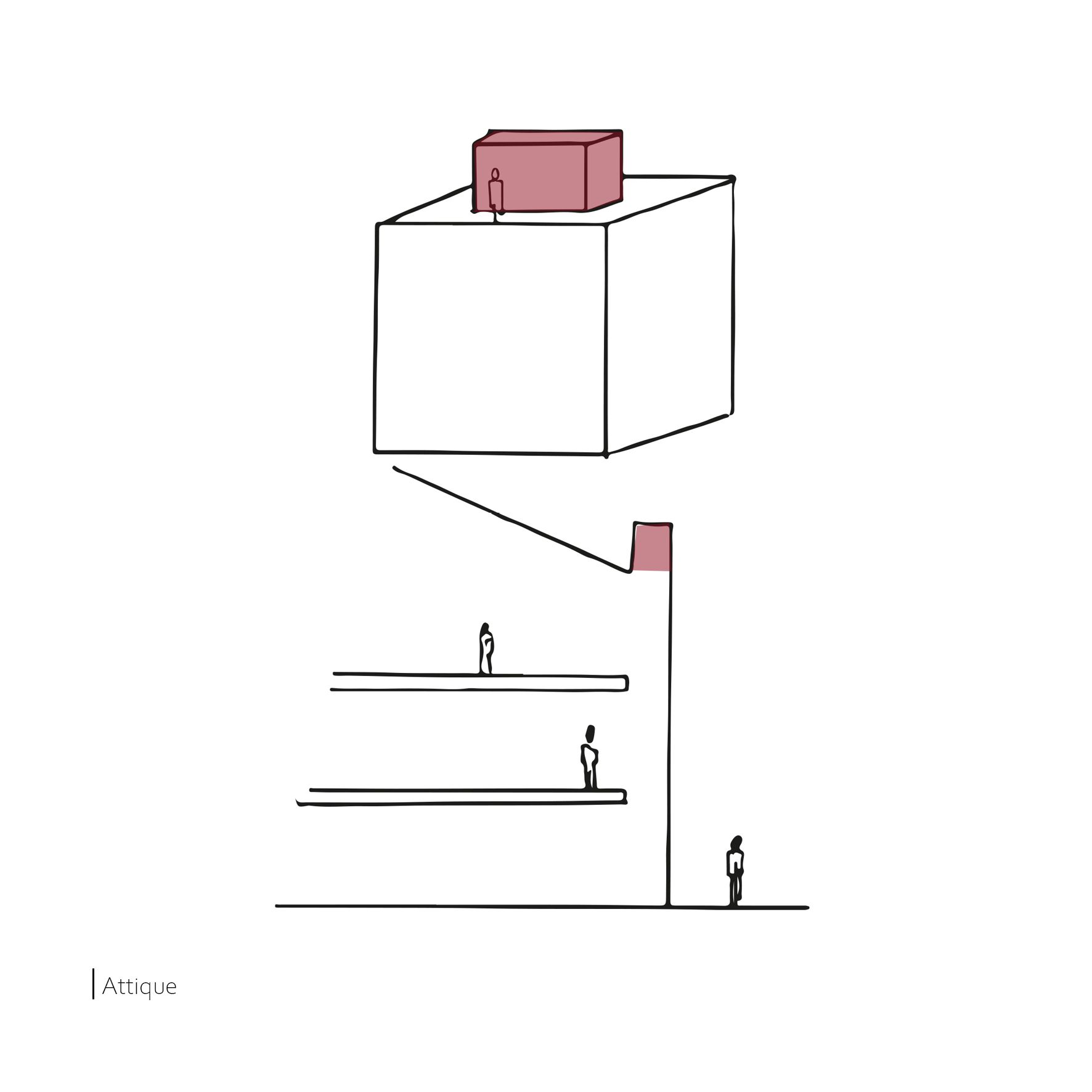

n.m. En architecture, dernier niveau d’un édifice, qui n’a généralement que la moitié de la hauteur des niveaux inférieurs. L’attique termine donc une façade.

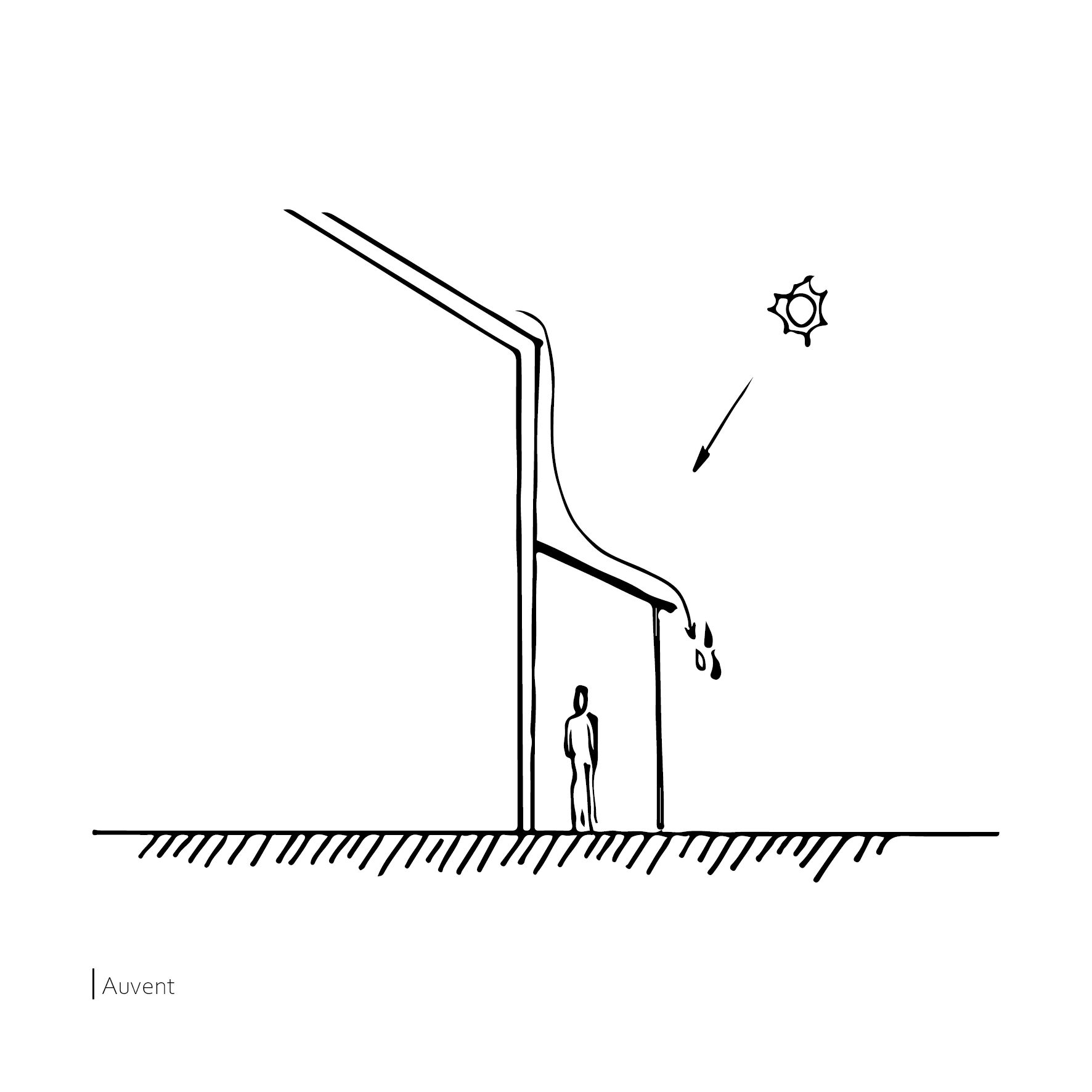

n.m. Petit toit en surplomb, d'un seul pan, couvrant un espace à l'air libre situé devant une baie ou une façade, destiné à protéger l'habitation du vent et du soleil.

abrév. Aire de Mise en Valeur de l'architecture et du patrimoine, anciennement ZPPAUP.

n.m. Lait de chaux généralement additionné d'un colorant que l'on applique sur un parement.

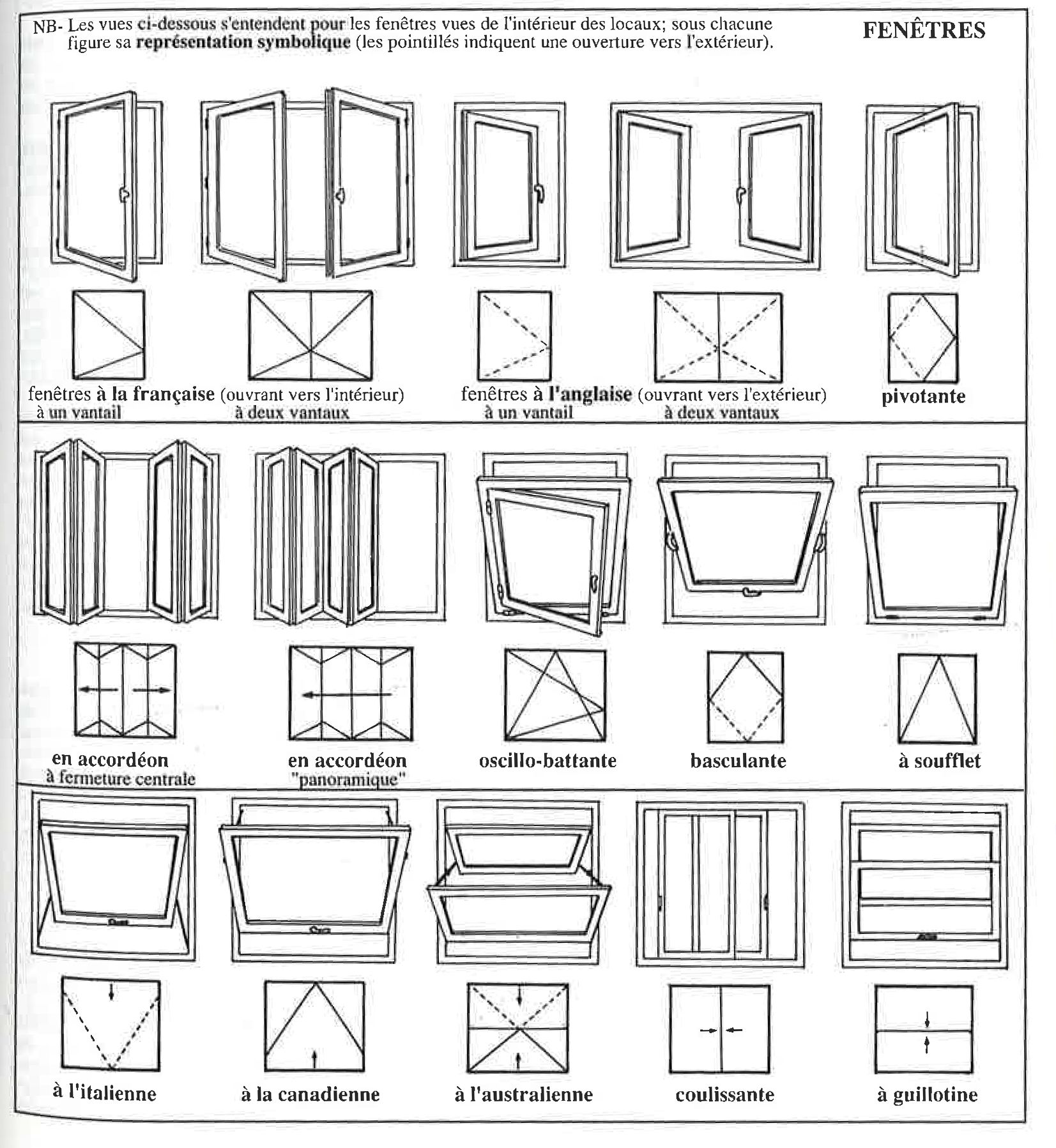

n.f. Ouverture en générale assez large dans un mur ou un toit, servant au passage ou à l'éclairage des locaux d'un bâtiment.

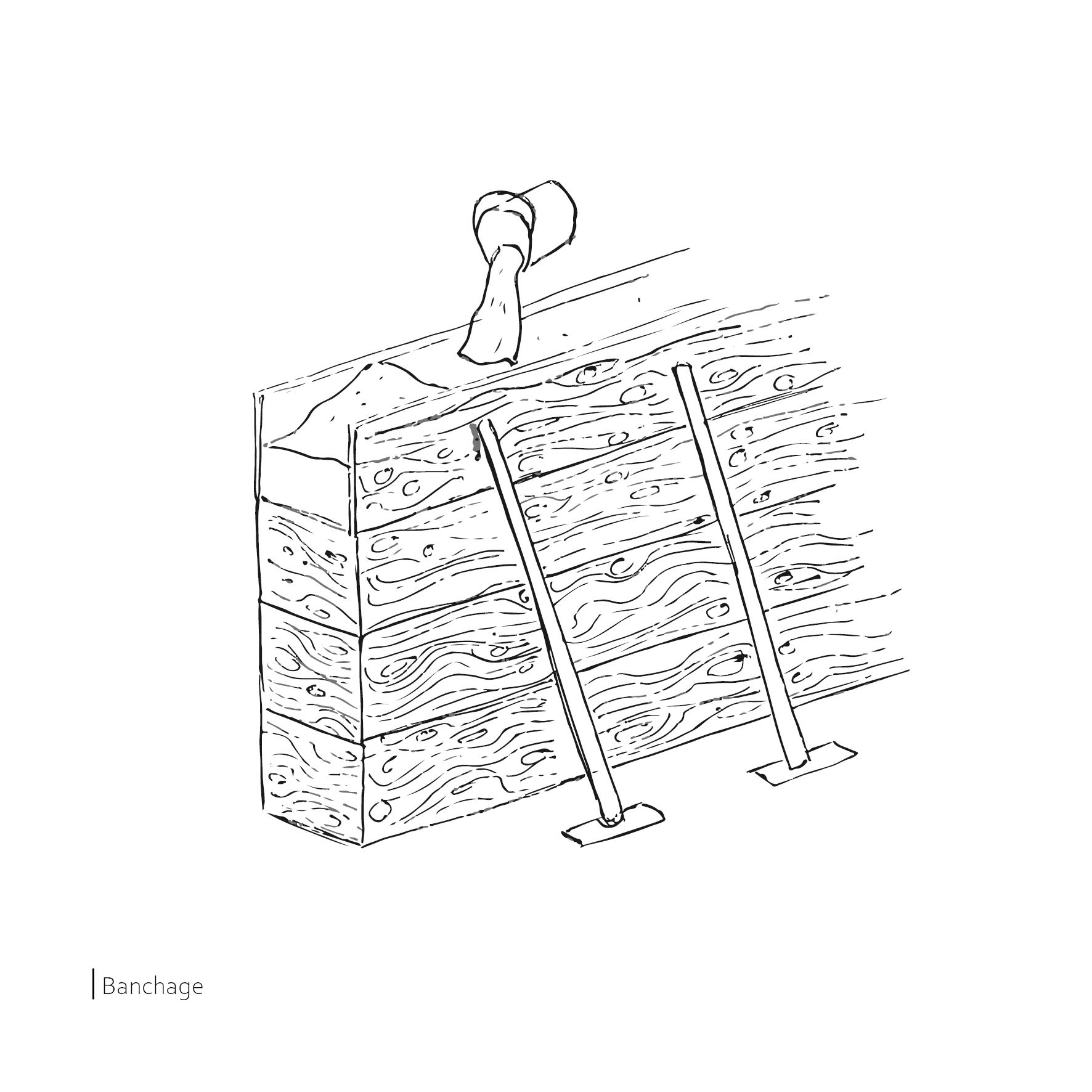

n.m. Mise en place de banche (coffrage formant le moule provisoire dans lequel on coule le béton), mode de construction par remplissage entre des banches.

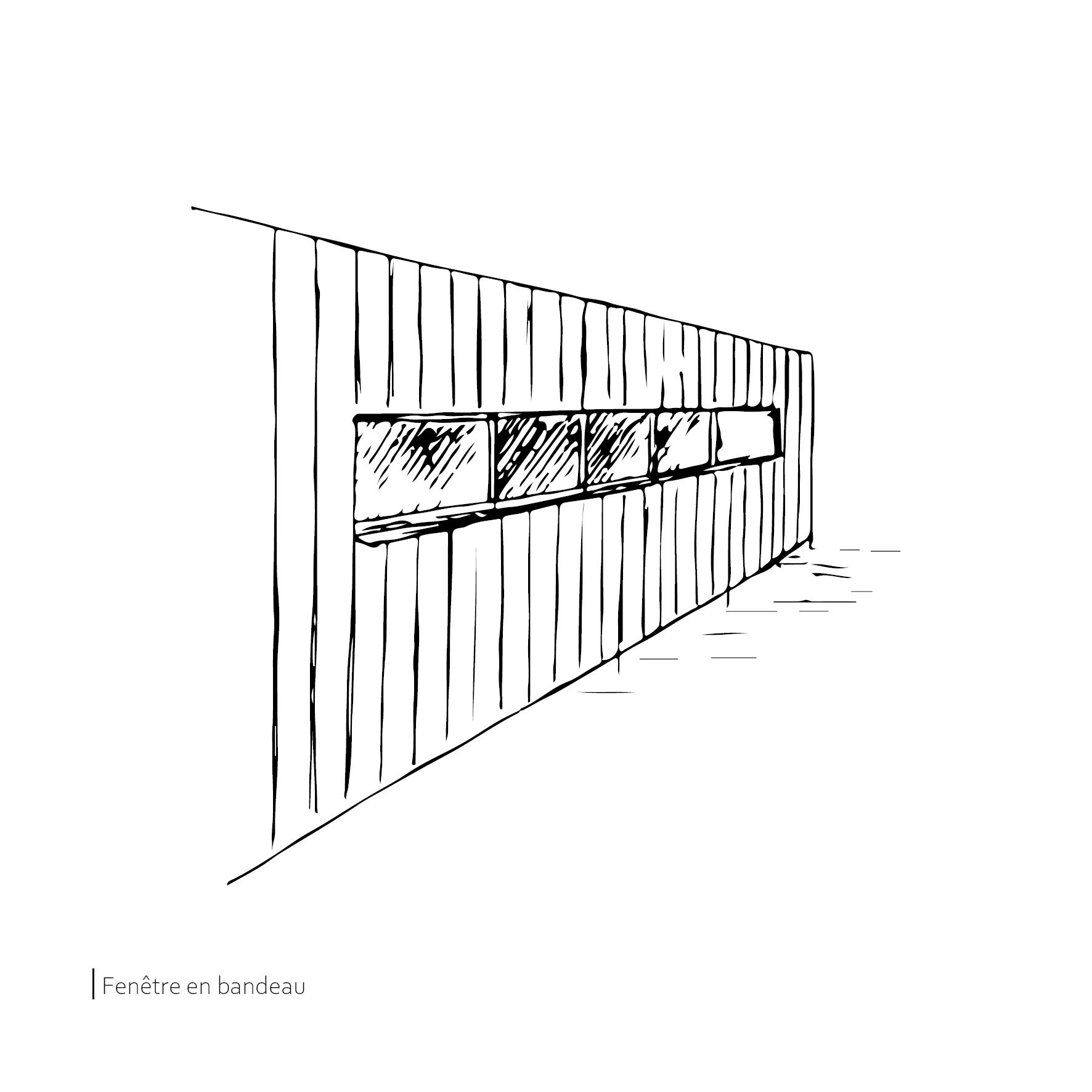

fenêtre percée sur une grande partie de la largeur de la façade et formant visuellement un bandeau.

n.m. Recouvrement d’une maçonnerie destinée à la protéger des intempéries. À l’origine composé de bardeaux de bois, il peut être métallique, en ardoises, en aluminium, en zinc...

n.m. Courte planchette de bois obtenue par fendage de chêne, de pin, de sapin... Posé à recouvrement, cloué sur volige, lattis ou panneaux de bois, il est employé pour la couverture pour des pentes de toit supérieures à 20 degrés. Il est également utilisé pour les façades des maisons ou des bâtiments agricoles des régions montagneuses de Franche-Comté, de Suisse et des Alpes où il est appelé tavaillon. Voir aussi ancelle.

n.m. Sculpture en relief sur un fond ; aucun de ses éléments n’est franchement détaché du fond.

n.m. [Hydrologie] Territoire arrosé par un fleuve ou une rivière et ses affluents.

n.m. Dispositif que l’on attache sur le dos de certains animaux pour leur faire porter une charge.

n.f. Vent froid et sec soufflant du nord ou du nord-est.

n.m. Elément parallélépipédique plus gros qu’une brique pleine qui correspond à des éléments standards en béton ou en argile cuit de dimension normalisée pour les murs et les cloisons.

n.m. Remplissage de maçonnerie fait de blocaille, c’est-à-dire de cailloux et pierres sans forme définie. Noyé dans un bain de mortier entre des chaînes de pierre taillée, de briques ou de béton.

n.m. Structure agraire d'enclos qui donne un paysage formé de champs ou de prairies cloturés par des haies, des arbres ou des canaux, caractéristique de l'Ouest de la France.

n.m. Pièce de bois dont la face utile ou apparente est perpendiculaire à la direction générale des fibres du bois.

n.m. [Haut-Jura] Porcherie.

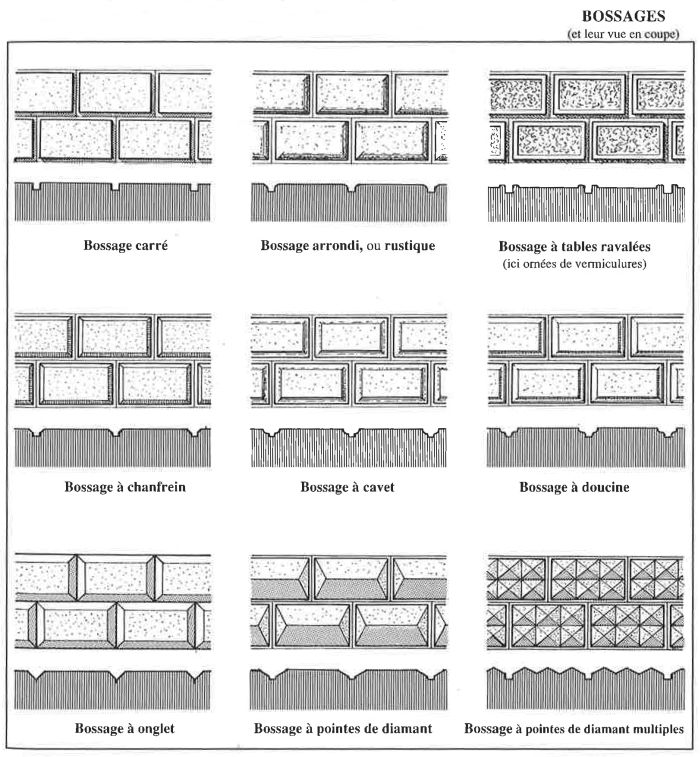

n.m. Parement ouvragé de la face vue des pierres de taille d’un ouvrage de maçonnerie. On distingue le bossage simple, ou carré ; le bossage arrondi, ou rustique ; le bossage à onglet, à chanfrein, à cavet ; le bossage à doucine ; le bossage à listel, qui comprend un pourtour laissé brut, encadrant une table qui peut-être ravalée, pointillée, bouchardée, vermiculée ; le bossage en pointes de diamant ; etc.

n.m.Opération effectuée à la boucharde.

n.f. Marteau de tailleur de pierre, à deux têtes carrées émaciées et découpées en pointe de diamant.

n.f. Aussi appelée « boille », une bouille est un bidon en fer blanc ou en bois pour stocker du lait. Elle se porte sur le dos, à l’aide de deux bretelles, comme un cartable. Elle servait au transport du lait, du lieu de traite jusqu’aux fruitières, où étaient fabriqués les fromages. On se servait aussi de la boille pour le transport de la crème.

La « boille » est la cousine montagnarde de la « canne à lait ».

|

|

|

|

n.f. Abat-foin dans le plancher de la grange.

n.m. Ensemble de documents qui contient une matrice des états de section, un plan topographique des propriétés d’une commune, et servant notamment à fixer l’impôt foncier.

n.m. Le calcaire est la roche sédimentaire la plus répandue en France. Constituée en grande partie de carbonate de chaux, cette roche contient souvent de très petits coquillages fossiles. Il existe une très grande variété de calcaires plus ou moins compacts et fissurés. Il est le constituant principal du karst. Les calcaires présentent de très nombreuses couleurs du blanc cassé à l'ocre foncé et au gris foncé.

n.m. Elément atomique premier dont l'abréviation est Ca (cf. tableau périodique des éléments de Mendeleiev). Il se trouve en grande proportion dans le lait de chaux, le carbonate de chaux, la chaux et le calcaire.

n.m. Dessin précisant où doivent être montés les blocs de pierre de taille qui serviront d'encadrement de voûte et d'ouverture.

n.m. Assemblage dans un ordre particulier dessiné par l’architecte d’éléments tels que la pierre, la brique, le carrelage qui composent une façade ou un revêtement de sol.

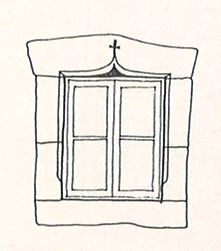

n.m. Croix dressée généralement sur une plateforme ou à un carrefour qui commémore la passion du Christ.

n.m. [Chimie] Matériau composé d'un dérivé du carbone Co3 et de Calcium Ca : Co3Ca.

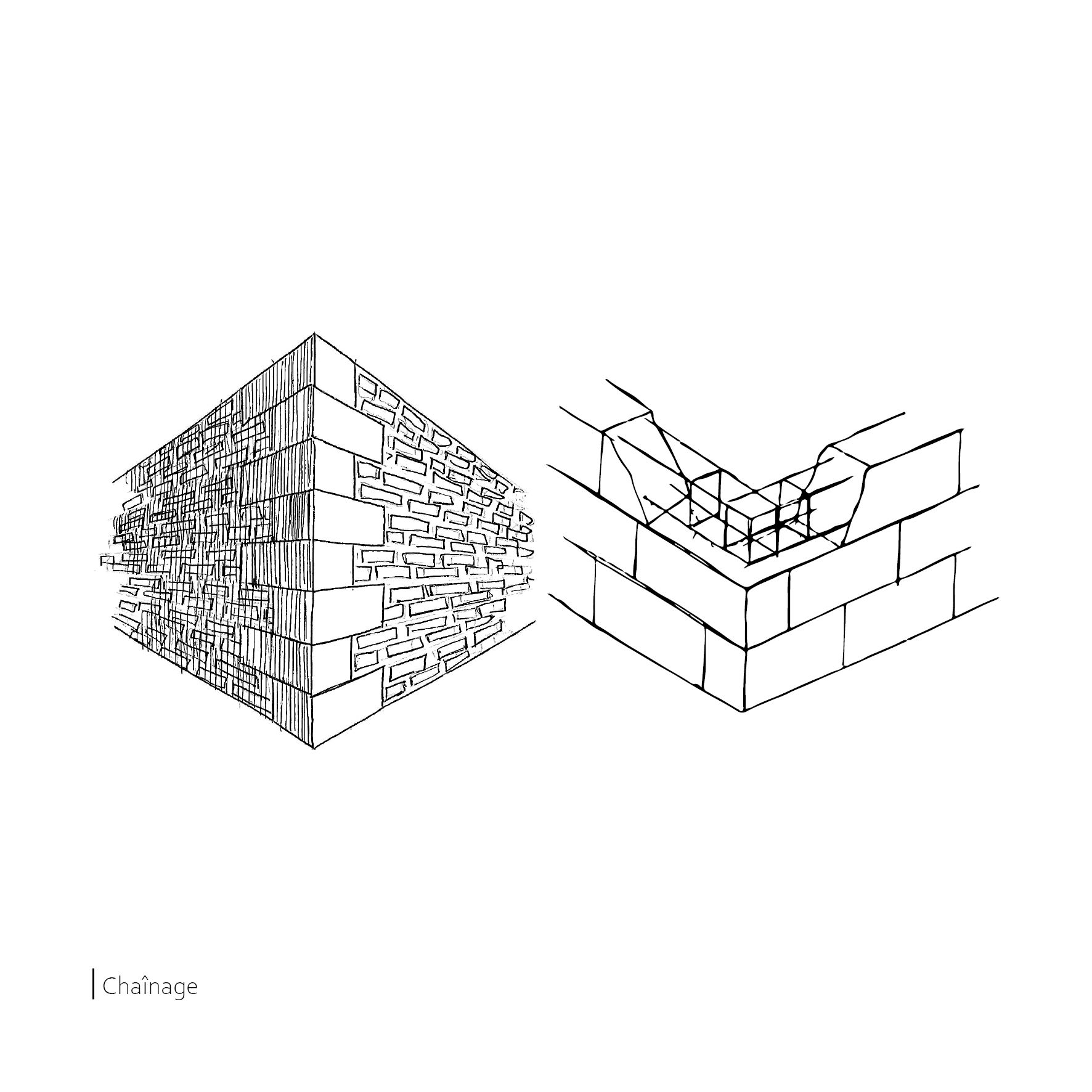

n.m. Élément d’ossature des parois porteuses d’un bâtiment ceinturant les murs, le chaînage solidarise les parois, et empêche les fissurations et la dislocation du bâtiment. On distingue les chaînages horizontaux, qui ceinturent chaque étage au niveau des planchers, et sur lesquels sont élevées les parois, et les chaînages verticaux, ou chaînes, qui encadrent les parois aux angles des constructions et au droit des refends.

n.m. Technique de construction permettant le renforcement vertical ou horizontal des angles des murs par des chaînes d'angles. Celles-ci étaient réalisées autrefois avec des assises de pierre solidarisées par des agrafes ou des tiges métalliques noyées dans la maçonnerie et terminées par des ancres. Aujourd'hui, elles sont réalisées en béton armé.

n.m. [Haute-Saône] Construction rectangulaire de 3 x 4 m environ posée sur des cales en pierre, située à l'écart de la ferme qui abritait le grain des habitants et des animaux de la ferme et des provisions (pain, conserves, eau de vie...). Voir aussi grenier fort [Jura]

n.m. Surface de parement uni d’un panneau ou d’un lambris, entre les moulures ou encadrements ; fond sur lequel se détachent un élément décoratif ou un bas-relief.

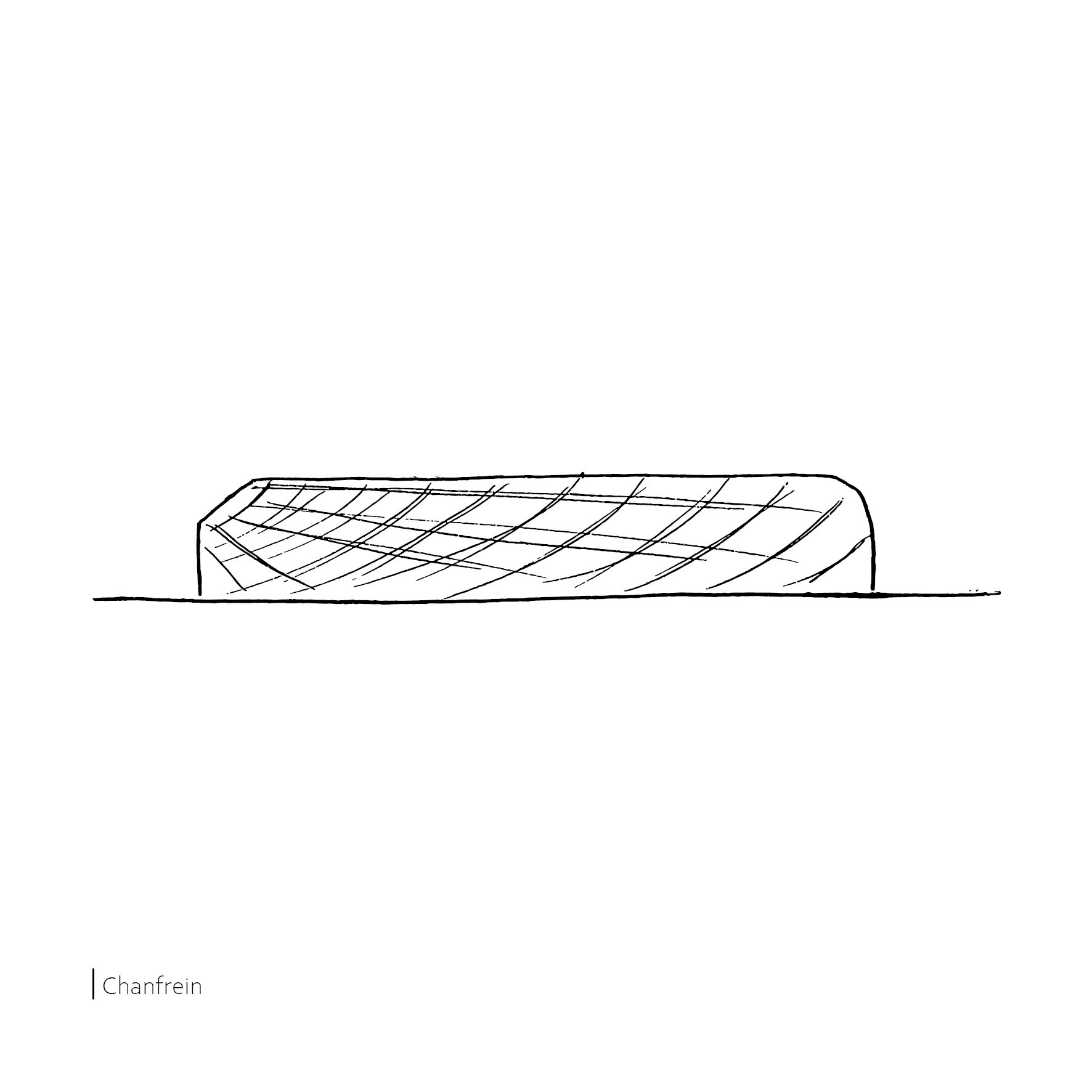

n.m. Pan coupé étroit, au bord d’un ouvrage de maçonnerie, de menuiserie, de serrurerie. Il se raccorde avec les pans adjacents par des angles égaux.

adj. Petite surface oblique, obtenue en abattant l’arête vive d’une pierre, d’une pièce de bois ou de métal. Tailler un chanfrein : Il est également sage d’abattre pour les remplacer par des chanfreins, les arêtes des pierres de taille qui forment l’encadrement des baies… Ch. Bricka, Cours de ch. De fer, tome 1, 1894, p.232.

n.m.pl. Chapiteau orné de deux enroulements latéraux sculptés en spirale.

n.m. Petit obstacle, formé par une borne, un aileron en métal, en pierre … placé à l’angle d’une construction, au pied d’une porte cochère pour protéger ces parties du choc des roues.

n.m. Cadre rectangulaire mobile, ou parfois fixe, vitré ou non, qui compose le vantail d’une croisée, d’une porte, d’une trappe, etc. Selon son mode de rotation, un châssis mobile est dit basculant, pivotant, à projection ou coulissant.

n.m. Châssis de fenêtre dont les vantaux coulissent verticalement en se recouvrant.

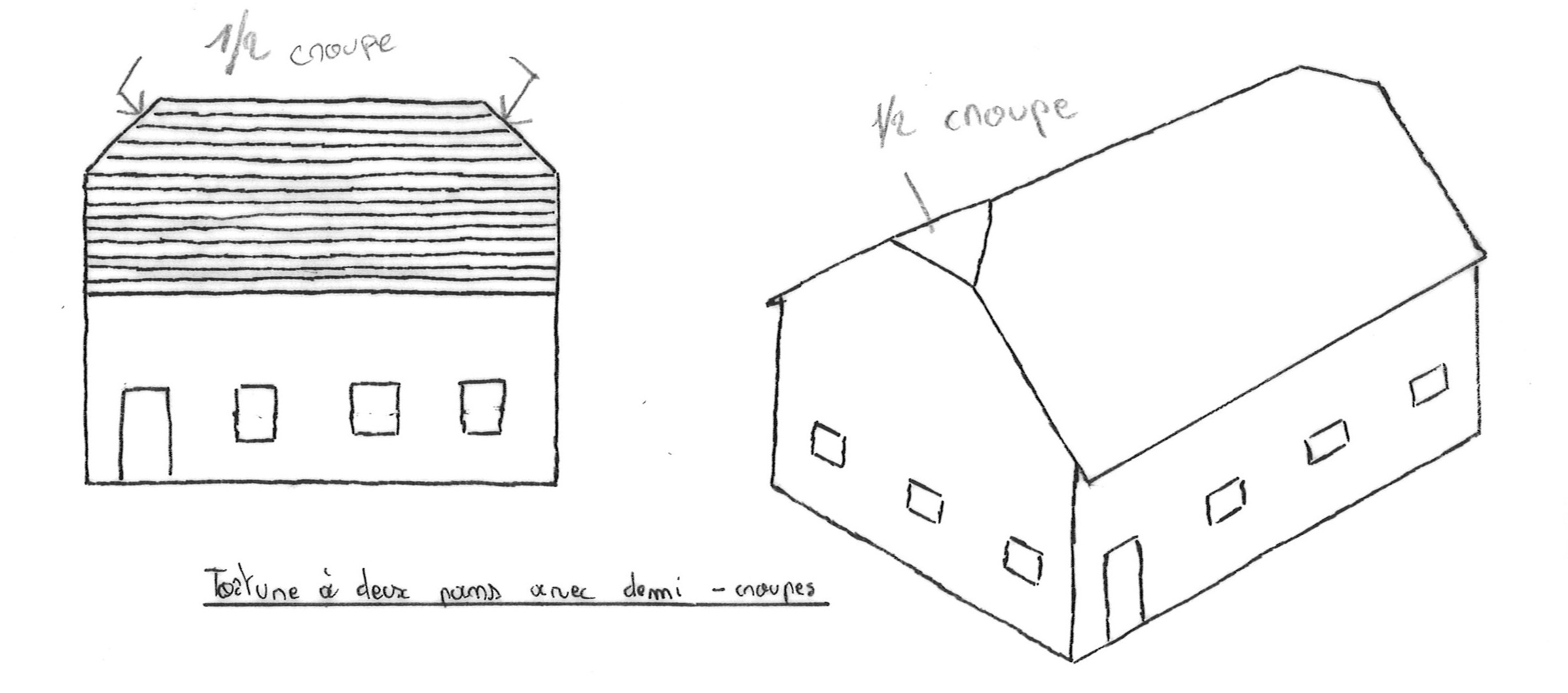

n.m. Le châssis de toit (ou fenêtre de toit) est un châssis vitré ayant la même pente que le toit dans lequel il est fixé. Synonyme : Tabatière

n.f. Oxyde de calcium : CaO.

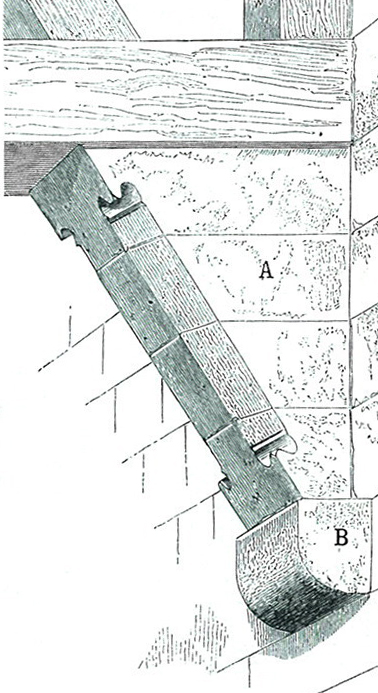

n.m. Canal en pierre ou en bois recouvert de métal. Placé à la base d’un versant, il longe le toit, recueille les eaux de pluie et les conduit au tuyau de descente. Il est creusé dans la corniche des murs gouttereaux ou posé sur celle-ci.

n.m. Ensemble des animaux d’une catégorie de bétail dans une exploitation, un pays : un important cheptel bovin.

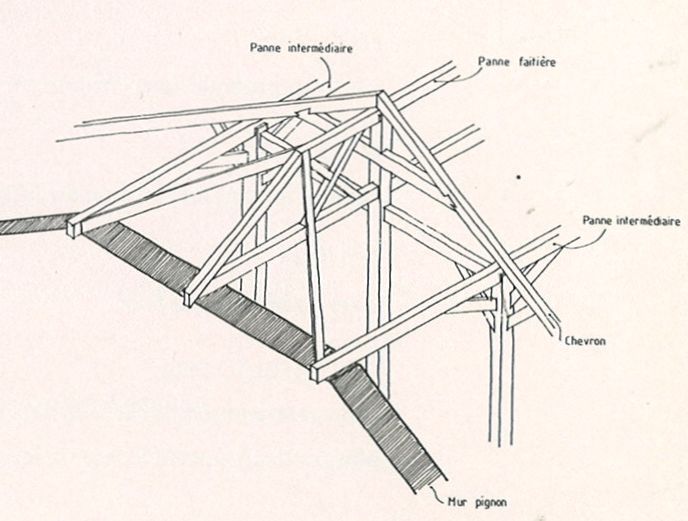

n.m. 1. Débit de bois résineux équarri de section 6 x 8 cm. 2. Pièce de bois équarri fixée sur les charpentes suivant la ligne de pente pour porter les supports horizontaux des matériaux de couverture, les chevrons sont espacés de 30 à 60 cm selon le type de couverture.

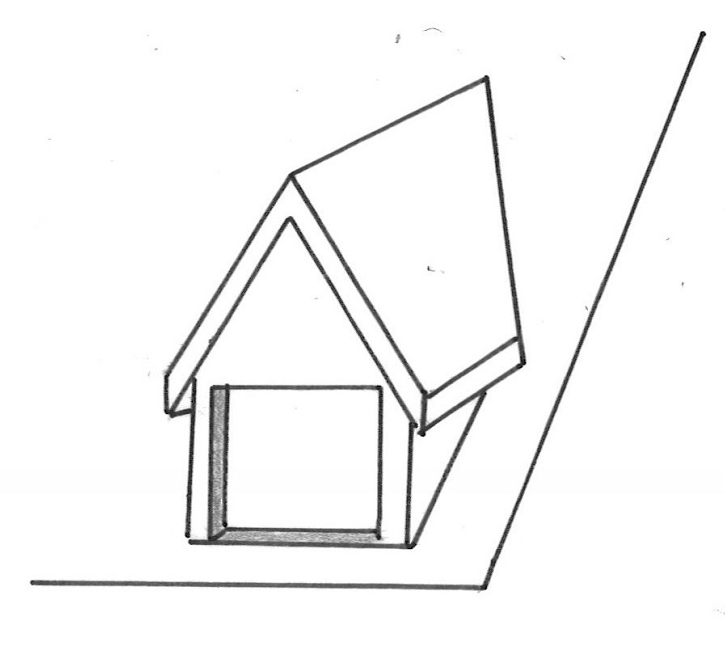

n.m. Petite lucarne en charpente sur le versant, dont la face verticale est triangulaire. Son profil évoque celui d'un chien qui serait assis sur le toit.

n.f. Panneau ajouré, treillage de branches entrelacées, caillebotis léger, plancher à claire-voie. Désigne aussi un grand treillis monté sur un cadre incliné, qui sert de crible pour le tamisage des sables sur chantier.

n.f. Ouvrage dont l’assemblage n’est pas serré, n’est pas continu.

n.m. Ouvrage de maintien des terres de remblai, ou du blindage de tranchées, réalisé avec des claies en branches souples entrelacées, retenues par des piquets.

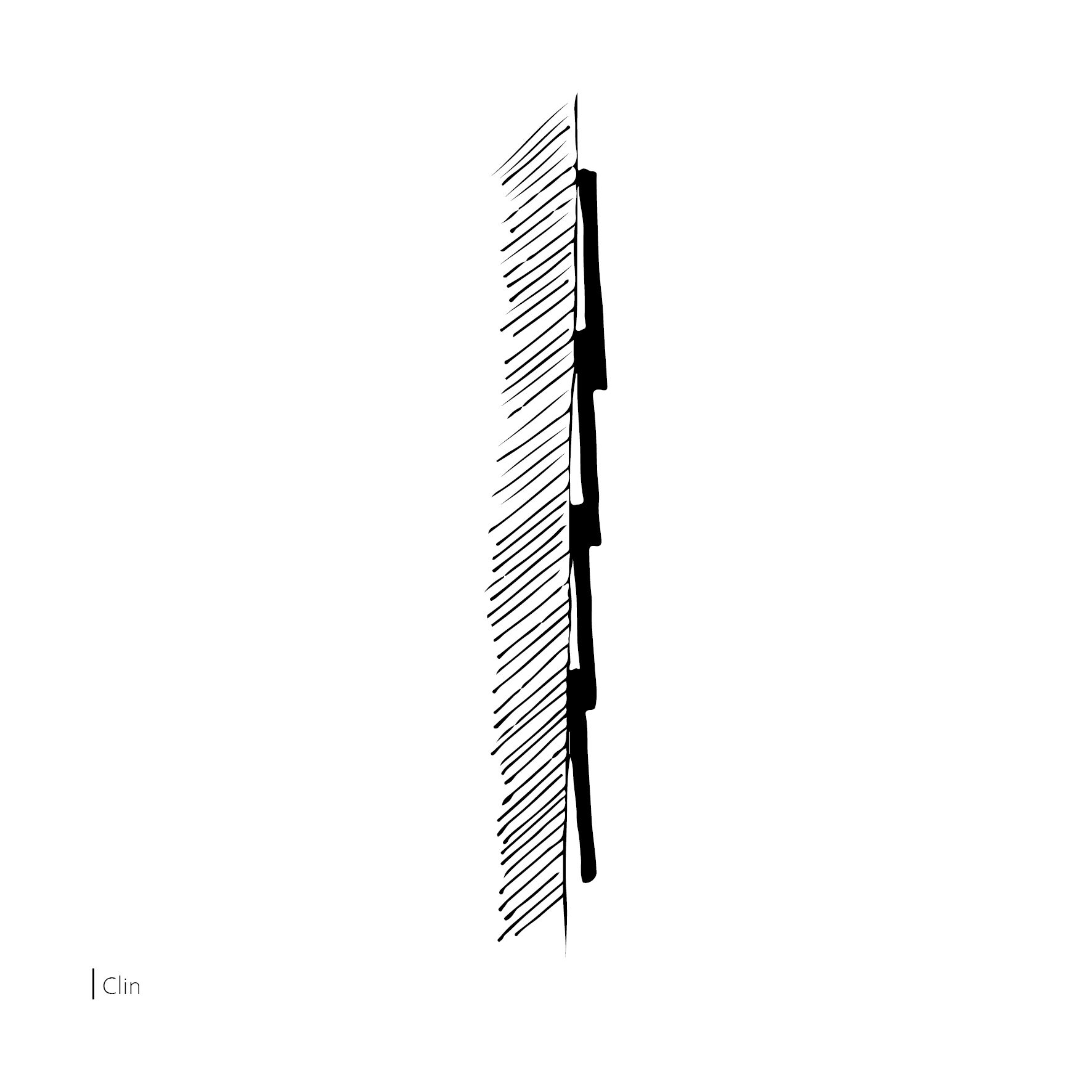

n.m. Longue pièce de bois posée à l’horizontale ou à la verticale, avec un recouvrement partiel utilisé pour les revêtements extérieurs des bâtiments. Chaque clin recouvrant le clin inférieur pour assurer l'étanchéité à la pluie.

n.m. Clocher à deux versants et à pignons découverts.

n.f [Jura] Prolongation des murs pignons (ce dispositif a l'avantage de protéger la façade des intempéries).

n.m. Moule provisoire préparé pour couler le béton d’un ouvrage puis retiré après sa prise et son durcissement. Il peut être constitué de planches de bois, de planches de contreplaqué ou de tôles.

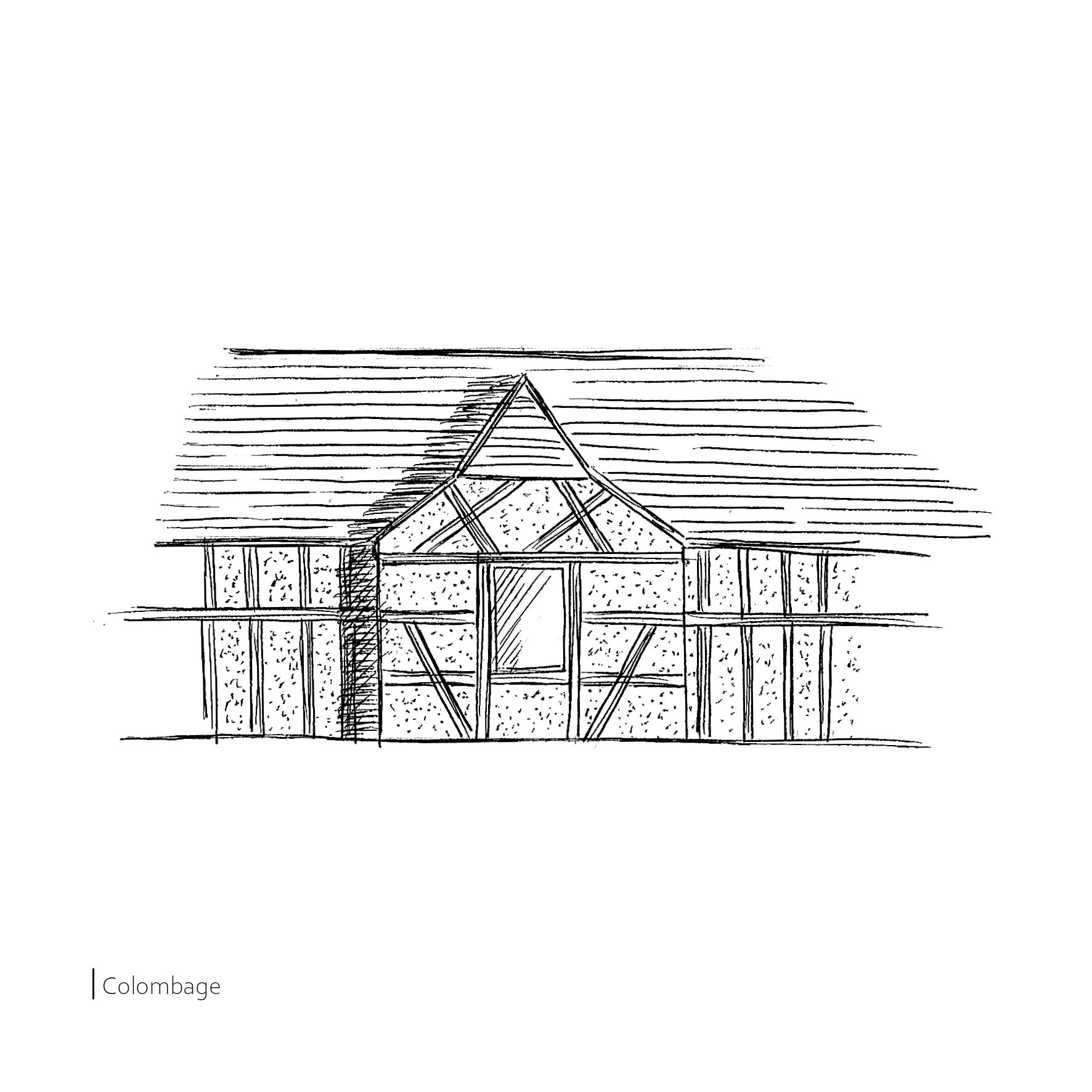

n.m. Construction de murs porteurs associant plusieurs pans de bois dont les osssatures restent apparentes et dont les vides sont remplis en torchis, en pisé, en maçonnerie de briques, etc. Voir aussi Pan de bois.

n.f. 1. [Jura] Terme employé dans le langage populaire : il signifie une dépression peu profonde et ouverte à une extrémité. 2. [Géologie] Dans la montagne jurassienne, une combe est un vallon creusé depuis le sommet d'un mont. 3. [Géographie et paysage] Lors des glaciations quaternaires, les langues glaciaires formées depuis le sommet de la haute chaîne du Jura ont emprunté les vallons creusés depuis le sommet des monts ainsi que les vallées du Jura et les ont élargies donnant ce paysage caractéristique de "combes glaciaires".

n.m. Partie supérieure d'un bâtiment qui comprend la charpente et sa couverture. Par extension, étage supérieur d'un bâtiment sous les toits.

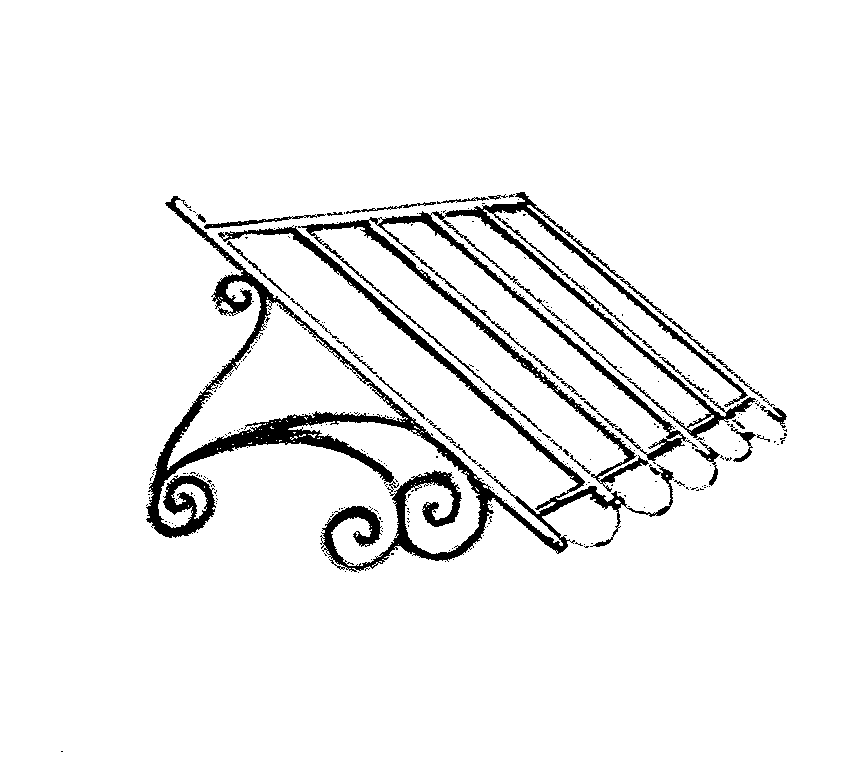

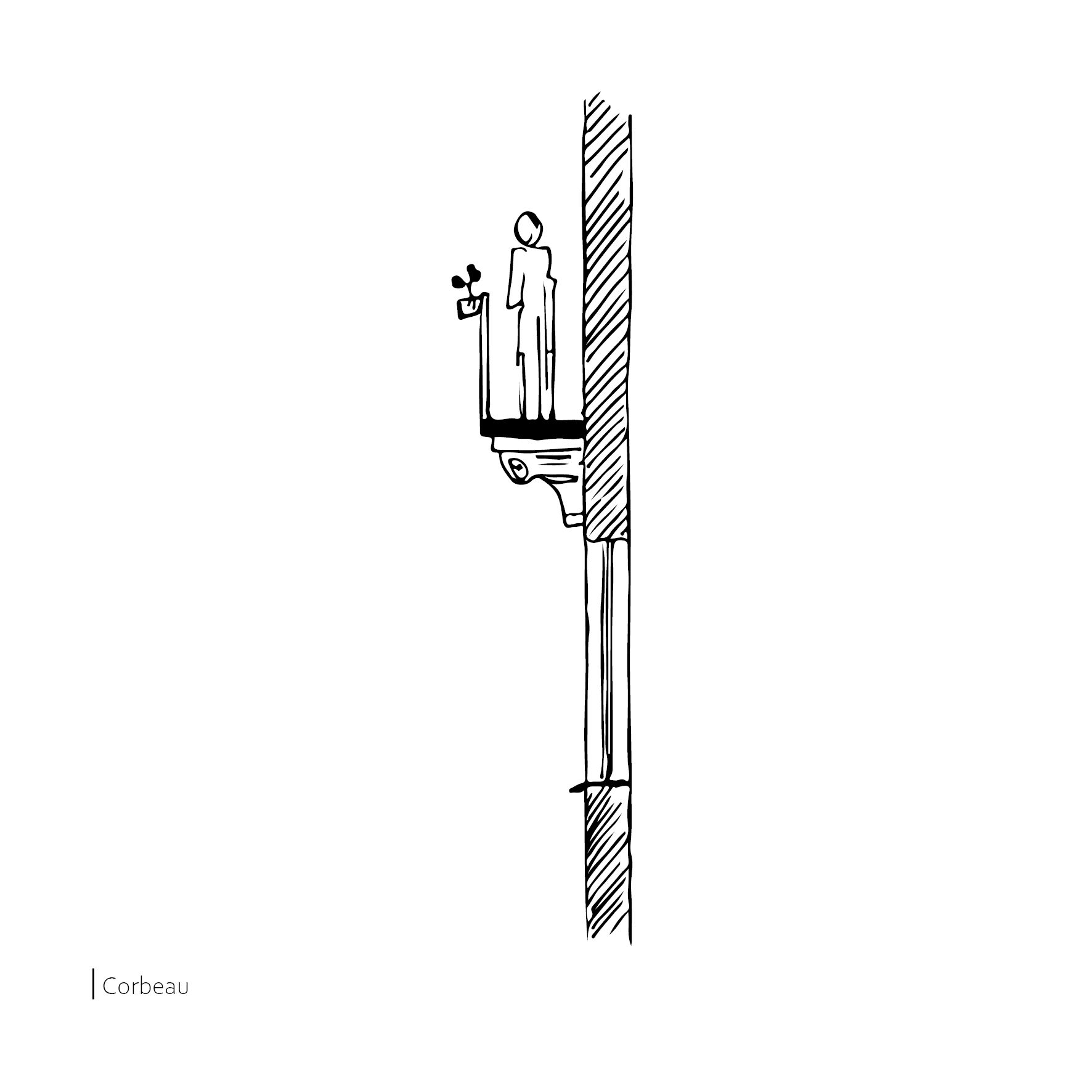

n.f. [Architecture] Support d'un élément d'un bâtiment (balcon, corniche, statue...) se trouvant en surplomb. Le développement en hauteur distingue la console du corbeau.

n.f. Pièce oblique de la ferme d'un toit qui soulage l'arbalétrier vers la base du poinçon.

n.m. et adj. Panneau fait d’un nombre impair de couches minces de bois de même épaisseur collées sous pression.

adj. 1. Arrondi vers l'extérieur. 2. [Géographie] Rive convexe, qui forme une avancée de terre dans une courbe de rivière. Contraire de concave.

n.m. [Architecture] Elément de bois, de pierre ou de métal en saillie sur un mur ou un parement destiné à recevoir un linteau, une corniche.

n.f. Partie saillante en surplomb couronnant la façade d'un bâtiment formant une moulure ou une série de moulures emboitée les unes sur les autres. La corniche est habituellement horizontale.

n.f. [Géographie] Synonyme de cuesta : rebord de plateau calcaire comportant une partie haute escarpée et une partie basse en pente plus douce.

n.f. 1. [Jura] Terme populaire désignant l'espace situé devant la ferme et le long de la rue. Voir aussi Usoir. 2. [Terme général] Espace découvert clos partiellement ou totalement de murs ou de bâtiments et servant à l'usage propre de l'exploitant agricole.

n.f. = Coursière. Passage étroit situé en hauteur et pris dans l'épaisseur d'un mur. Ce terme désigne à la fois les galeries de circulation extérieures d’un bâtiment et les passerelles d’un navire. Dans l'habitat collectif, c'est un palier à découvert sur l'extérieur qui donne le passage pour accéder aux portes palières d’appartement.

Coursive d'immeuble (Le Pellerin, Loire-Atlantique)

n.m. Citerne couverte par un toit qui permet de recueillir l'eau de pluie et de fonte des neiges. Elle alimente l'abreuvoir de l'alpage. Elle peut présenter une couverture inversée avec un chéneau central.

n.f. Partie extérieure de la toiture qui doit protéger de façon étanche et durable les parties supérieures d'un bâtiment.

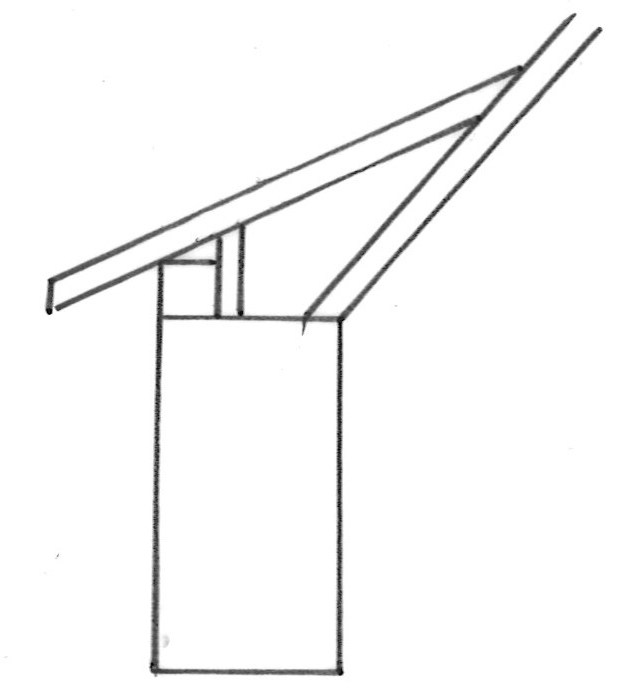

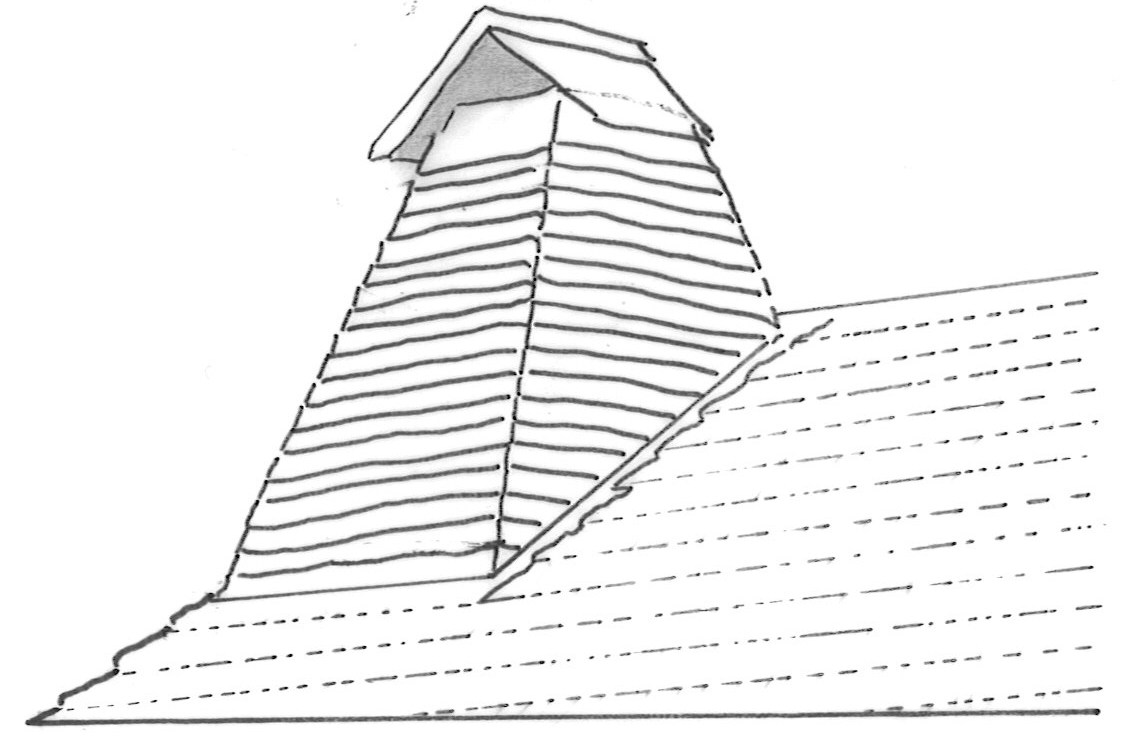

n.m. [Jura] Pièce oblique d’un versant de toit, portant sur le bas des chevrons et adoucissant la pente du versant dans sa partie basse.

n.m. [Jura] Escarpement rocheux qui borde une combe. Le crêt de la neige (1718 m) est le point culminant de la montagne jurassienne.

n.f. Ensemble constitué par les vantaux d'une fenêtre.

n.f. 1. [Géographie] Sommet arrondi d'une montagne.

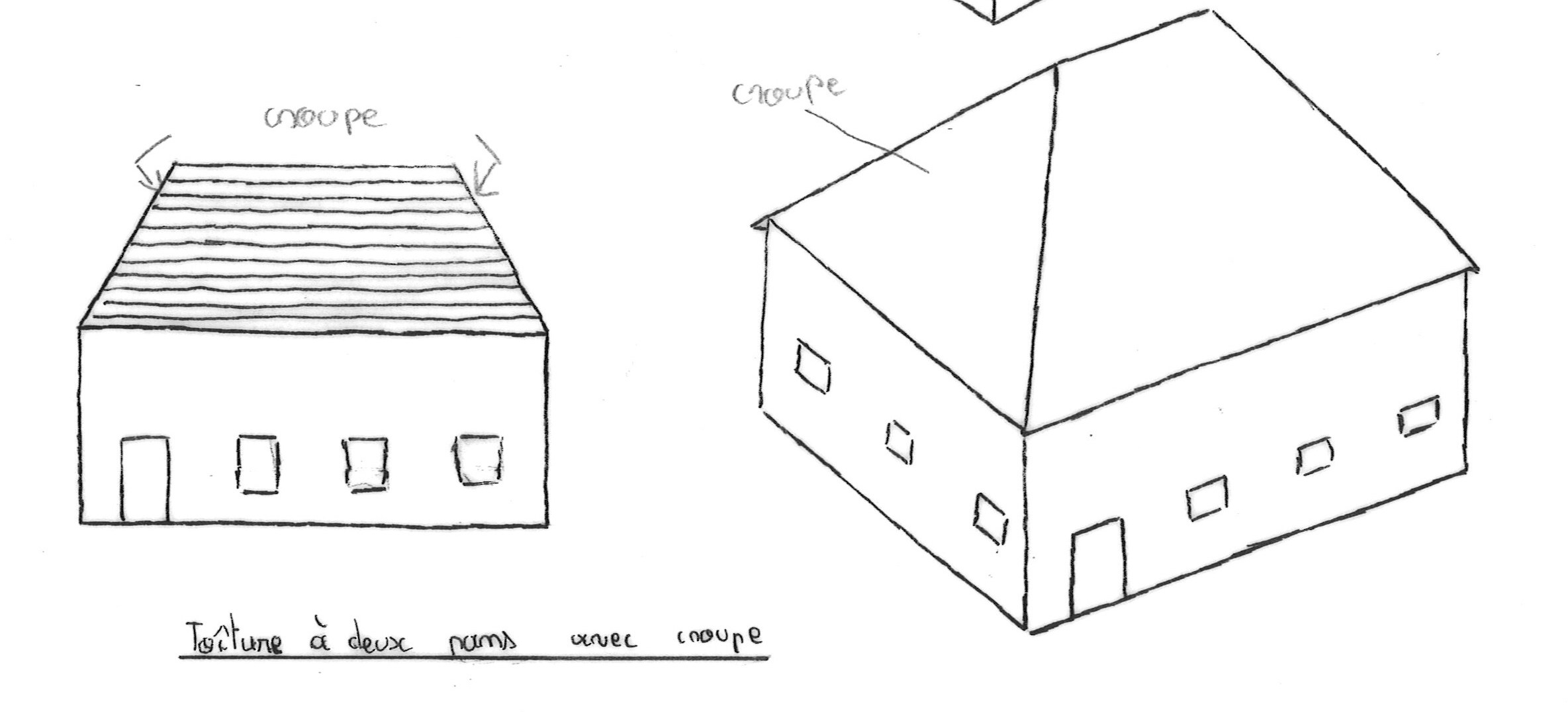

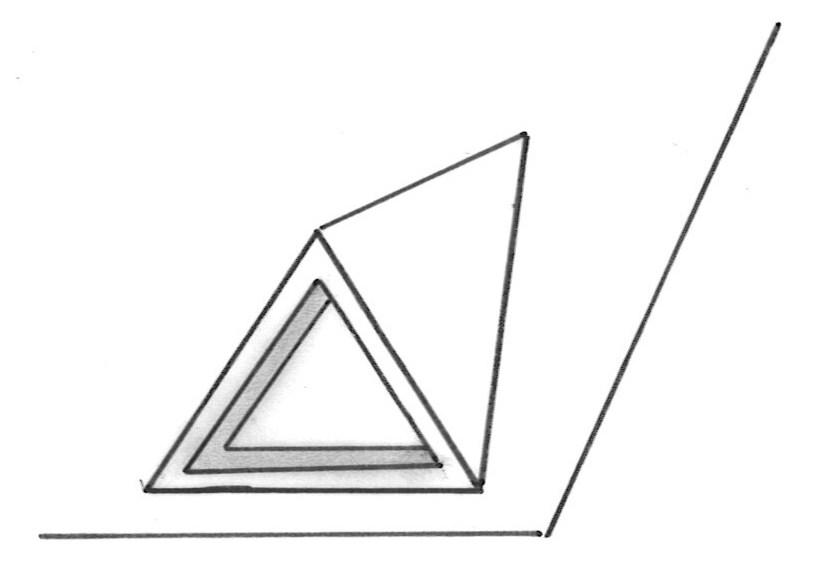

2. [Architecture] Pan de toit de forme généralement triangulaire (croquis ci-dessous).

n.f. [Géologie]. Dépression située entre deux anticlinaux. C'est une zone où les couches géologiques pendent de chaque coté vers la partie médiane basse. La cuvette synclinale correspond souvent à un val. Contraire de anticlinal.

n.m. Elément en bois provenant du partage en tranche d'un tronc d'arbre, ou d'une partie de celui-ci, auquel on a enlevé les branches et gardé l'écorce.

n.f. Diminution de la quantité de calcium contenue dans une roche calcaire sous l'effet d'une dissolution chimique.

adj. [En parlant de la surface d'une pierre, d'une pièce de bois] Dresser un ouvrage, soit en bois ou en pierre, le rendre uni, droit, en retranchant ce qu’il a de trop ou d’irrégulier.

n.m. Moitié d’un arc en plein cintre.

n.f. C'est une croupe qui ne descend pas aussi bas que les longs pans d'une toiture, c'est un pignon dont le sommet est remplacé par une petite croupe.

n.m.pl. Les deux parties opposées d'une toiture.

n.f. Dépression circulaire mais le plus souvent ovale formée dans les formations géologiques calcaires dont les bords sont souvent escarpés et dont le font plat est tapissé d'argile de décalcification. Les dimensions des dolines varient d'une dizaine de mètres à plusieurs centaines de mètres de diamètre. Voir aussi Karst.

n.m. Ensemble des parties fixes d’une menuiserie qui porte les parties mobiles (vantail) de la fermeture.

n.f. Parement courbe composant l’intrados d’un voussoir.

n.m. [Droit] Ensemble de règles juridiques constituées par les coutumes, usages transmis oralement de génération en génération.

Droit sur le nombre d’arbres à abattre pour la construction.

n.f. Espace de stockage que l’on trouve aux différents étages dans la grange-haute.

n.m. Maison située à "l'écart" ou éloignée du village.

n.m. Transfert d'énergie sous forme de chaleur ou de froid d'un corps vers un autre. Les échanges thermiques peuvent se faire par conduction par exemple de l'intérieur d'un bâtiment vers l'extérieur à travers un mur, l'échange thermique se poursuit jusqu'à ce que les deux milieux aient la même température. Les échanges thermiques peuvent se faire également par convection. Dans ce cas, la chaleur est transférée par un fluide en mouvement.

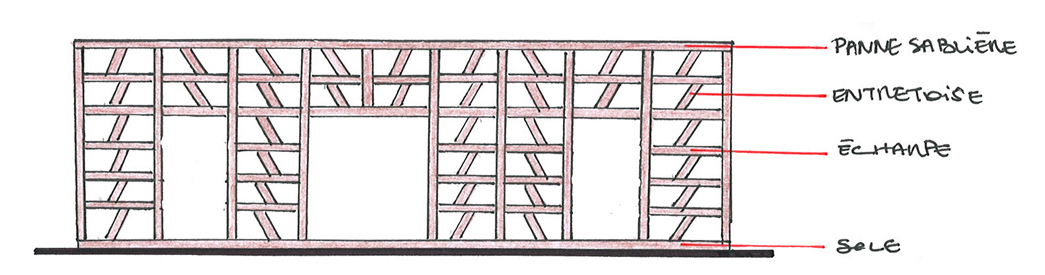

n.f. 1. [Architecture] Petite moulure qui ceinture un châpiteau ionique. 2. [Menuiserie] Pièce de bois disposée de biais entre les traverses d'une ossature de pan de bois.

n.f. 1.Local où sont abrités les chevaux. 2. [Régional] Etable.

n.f. Transformation des sels qui perdent leur eau de cristallisation en devenant pulvérulents.

n.f. Courbe plane ovale fermée comportant un grand et un petit axe.

n.f. Engraissement du bétail dans les prés.

n.f. Ensemble de quatre chevrons assemblés par emboitement constituant un cadre qui sert à ceinturer la cheminée.

n.f. Espace ménagé dans l’épaisseur d’une construction par le percement d’une baie.

n.m. Désigne toute bordure saillante, moulurée, peinte ou sculptée autour d’une baie, d’une porte, d’un panneau, d’un champ, d’une table, etc. Plus généralement, ensemble des tableaux et de la voussure d’une porte.

n.m. Espace de terrain entouré d'une clôture.

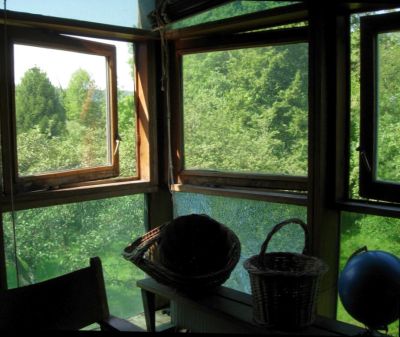

n.m. Mélange pâteux qu’on étend en couches minces sur une paroi de maçonnerie brute pour lui donner une surface uniforme décorative et la protéger des intempéries. Un enduit dit traditionnel est un mortier de chaux et de sable qui est constitué de trois couches : la première, le gobetis, peu épaisse et rugueuse, bouche les joints et les trous - la deuxième, le corps d’enduit, recouvre la maçonnerie, on l’appelle aussi crépi - la troisième est un enduit de finition qui constitue le parement.

n.m. [Définition de l'article 11.24 des Documents Techniques Unifiés DTU] "Enduit dont les joints largement beurrés sont arasés à fleur de pierre, il faut remplir les creux et faire disparaître dans l'enduit les pierres en retrait". Avec cette technique, seules quelques pierres débordent, viennent poindre à la surface du mur contraignant à la finition dite "pierres apparentes" où il s'agit d'obtenir des joints réguliers.

n.m. Pièce maîtresse horizontale d’une ferme de charpente, dans laquelle sont assemblés les pieds des arbalétriers ou des jambes de force.

n.f. Pièce de bois ou métallique horizontale servant à maintenir un espacement constant entre deux pièces de bois et à consolider leur assemblage. Cf croquis exemple à Pan de bois

n.m. Extrémité supérieure d'un poinçon, taillé en pointe et dépassant au dessus du faîtage. Ornement en métal ou en céramique, formé de plusieurs éléments embrochés sur une tige placée au sommet d'un toit.

n.m. Opération consistant à débarrasser un terrain des pierres qui jonchent le sol.

n.m. Taille d'un bloc de bois.

adj. Qualifie un bloc de bois ou de pierre taillé plus ou moins grossièrement en long prisme de section carrée.

n.m. Défrichement d'un terrain boisé par arrachage ou brulâge dans le but de le mettre en culture.

n.m. Revêtement mural ou couverture de toiture en essentes.

adj. Qui ne laisse pas passer les liquides, les gaz.

n.f. [Géologie] Cassure dans une formation géologique. Souvent plusieurs failles parallèles peuvent découper une région et former des lignes de reliefs et des dépressions. C'est le cas sur les plateaux calcaires de Haute-Saône où les reliefs et les dépressions suivent souvent des grandes lignes de faille de plusieurs dizaines de kilomètres de longueur.

n.m. Ligne de jonction supérieure de deux pans de toiture inclinés suivant des pentes opposées. Voir aussi Faîte.

n.m. Partie supérieure du toit d'un bâtiment (synonyme de faîtage).

n.m. Tracé en creux imitant un joint d’appareil à la surface d’un enduit. Un ensemble de faux-joints compose un faux appareil.

n.m. Petite fenêtre.

Fenêtre percée sur une grande partie de la largeur de la façade et formant visuellement un bandeau.

n.m. Local où est abrité le foin.

n.m. [Architecture] La ferme est un des éléments de la charpente du toit. C'est un ensemble des pièces assemblées dans un plan vertical et transversal à la longueur du toit. La ferme la plus simple est un triangle isocèle composé d’un entrait, de deux arbalétriers et d’un poinçon, formant un cadre rigide et indéformable.

n.f. Petite ferme de toit en bois ou en métal, qui est en surplomb devant un mur pignon.

n.f. (Pose en) Ressaut pratiqué dans l'embrasure d'une baie réalisé pour recevoir les bords d’un dormant ou d’un vantail.

n.m. A l'origine limite d'une paroisse ou d'une juridiction, par extension territoire communal.

adj. Relatif à la propriété du sol.

n.f. Ouvrages enterrés qui composent le socle et l'assise stable d'une construction et répartissent sa charge sur le sol naturel.

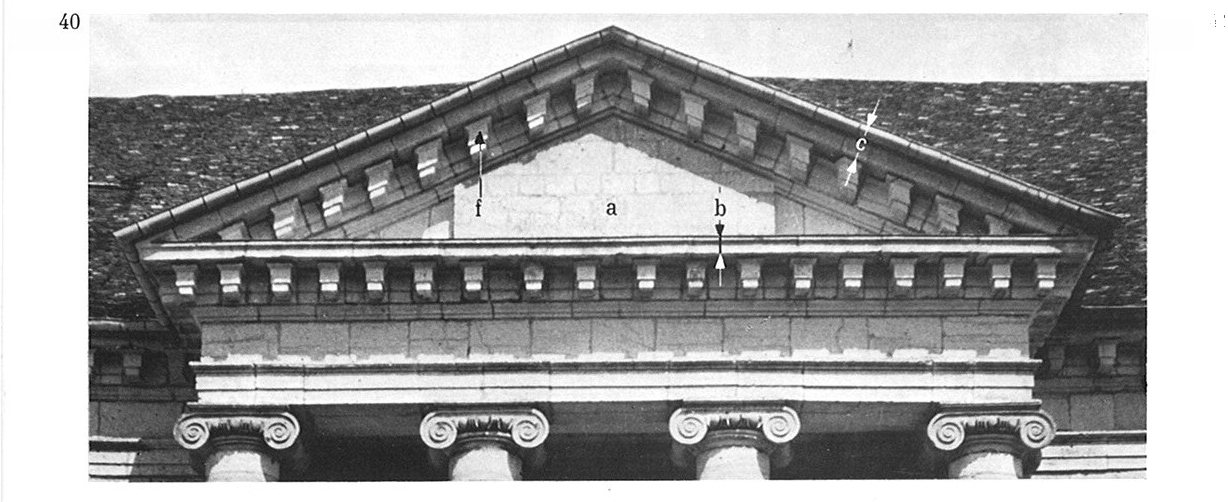

n.m. Elément décoratif formant le faîte horizontal ou le sommet pyramidé d'une élévation ou d'une partie d'élévation. Le couronnement pyramidé s'inscrit plus ou moins exactement dans une forme triangulaire ou pyramidale et évoque par ses lignes rampantes le volume d'un toit.

a. Tympan - b. Corniche - c. Rampant avec cimaise

n.f. Un lieu d’exploitation et de transformation du lait en fromage.

n.f. [Jura] A l'origine coopérative de fabrication de fromages située non loin des lieux d'élevage des vaches laitières. Par extension lieu où les fromages sont fabriqués.

n.m. inv. Dispositif plein ou ajouré à hauteur d'appui servant de protection contre les chutes.

n.m. Mince couche de mortier, irrégulière et rugueuse appliquée en couche préparatoire d'accrochage d'un enduit.

n.m. Voir à mur gouttereau.

n.m. [Jura] Réserve d'eau créée dans les dolines argileuses, appelée aussi goillot. L'eau pénètre dans une fissure calcaire, la dissout partiellement et entraîne l'argile de décalcification qui comble le fond de la doline, la rendant imperméable. Les bergers recouvraient le fond de la doline de feuilles qu'ils faisaient piétiener par le vaches de façon à la solidifier.

n.f. [Jura] Synonyme de grange-haute.

n.m. [Jura] Grenier séparé. C'était le "coffre-fort" où la famille entassait ses biens les plus précieux, à l'abri des incendies. Voir aussi chalot [Haute-Saône].

n.pl. Roches sédimentaires constituées essentiellement de sables qui ont été compactés et comprimés à très haute pression dans les mers lors de leur formation. Ils sont de différentes couleurs, gris, ocre... et rose et violet dans le pourtour des Vosges méridionales.

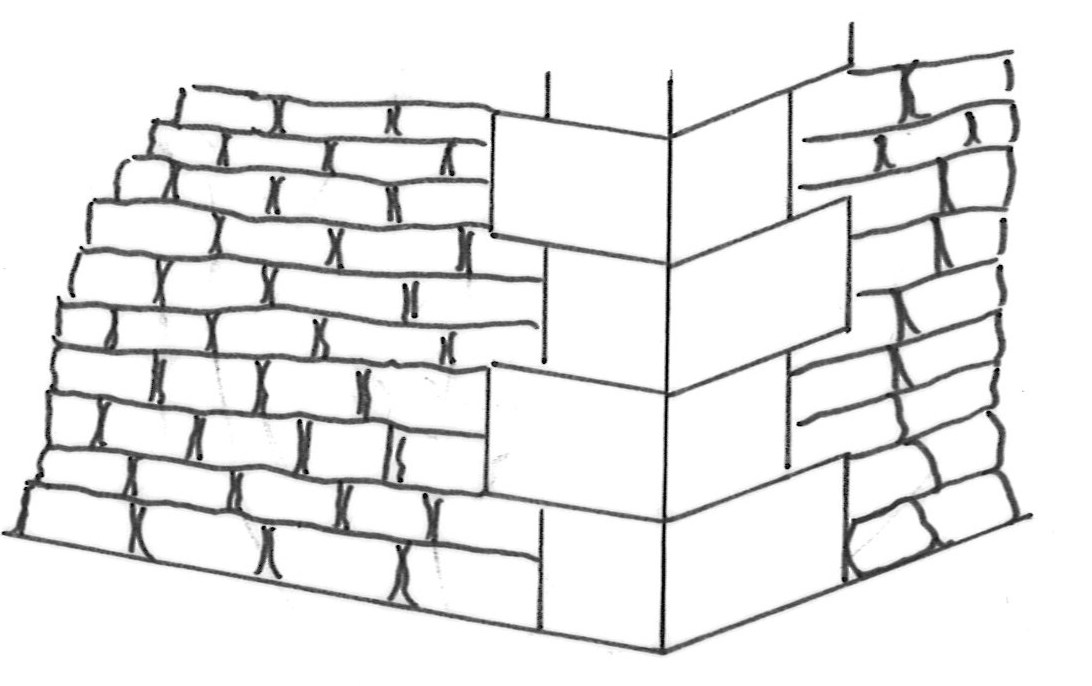

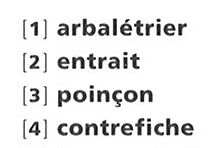

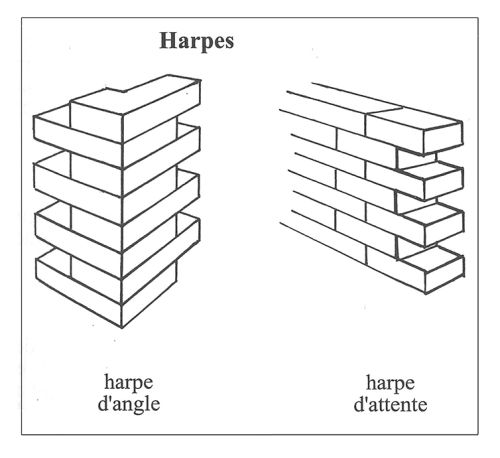

n.m. Disposition en alternance ou en saillie des pierres ou des briques d’une tête de mur, d’un angle ou d’une attente de mur destinée à une prolongation ultérieure (cf. illustration « Harpes »).

adj. Les angles sont harpés avec des pierres plus importantes et équarries afin d’avoir de bonnes assises. Les liaisons refend-façade sont traitées de la même façon pour arriver à un ensemble solidaire.

n.f. Ensemble des éléments maçonnés en alternance formant le parement d’un angle de deux murs.

adj. Relatif à la formation d'une chaîne de montagne formant en France un V dont la pointe sud correspond au sud du massif central et les extrémités nord-ouest et nord-est respectivement à la Bretagne et aux Vosges. Ces montagnes formées entre 380 et 270 millions d'années avant notre ère ont été complètement aplanies par l'érosion sauf dans les Vosges où elles ont été surélevées à l'époque du plissement alpin.

adj. Qui ne se laisse pas pénétrer par un fluide, notamment par l’eau.

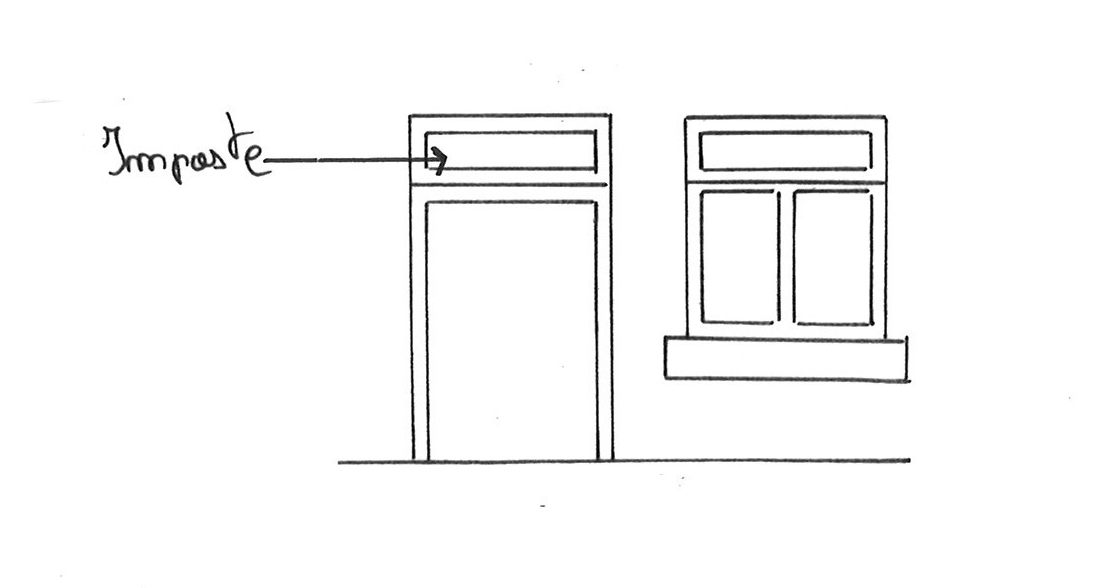

n.f. [Menuiserie] Partie fixe d'une baie située au dessus des vantaux ouvrants de la porte ou de la fenêtre.

n.m. [Géographie] Relief qui sépare deux vallées.

n.m. Face inférieure d’un arc ou d’une voûte. Pour un voussoir, l’intérieur est une douelle.

n.f. Pièce de bois inclinée qui soulage une poutre en réduisant sa portée.

n.m.pl. Joints incertains dans le cas de maçonneries non appareillées.

n.m.pl. Pose à joints vifs : pose d'éléments bord à bord, rendant impossible un jointement au mortier.

n.m. Traditionnellement, c’est une pièce de bois que l’on fixe soit en avant, soit en arrière des cornes du bœuf pour y attacher un dispositif d’attelage.

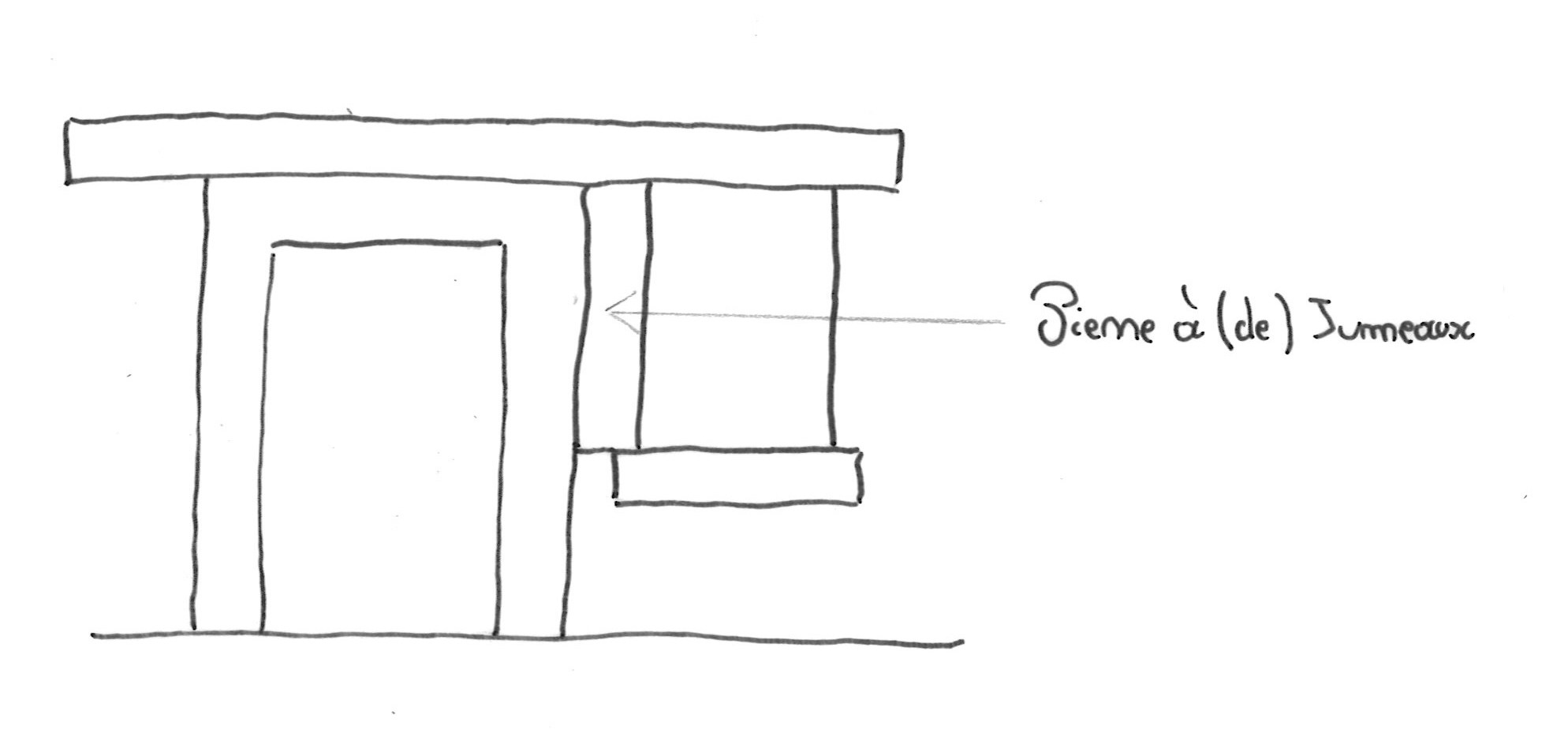

n.m.pl. Voir à Pierre à jumeaux

n.m. [Géologie] Ce mot vient d'une région de la Croatie qui signifie champ de pierres. Terme adopté par les géologues et les géographes. Il définit toutes les variétés de "relief karstique", c'est à dire les reliefs et les dépressions formés dans les couches géologiques calcaires et dus à l'action chimique de l'eau de pluie, riche en acide carbonique, qui dissout en grande parte les carbonates de chaux présents en grande proportion dans les calcaires. L'argile de décalcification (rouge ou brun) constitue le résidu de cette dissolution et donne des sols très fertiles. Les dolines, les "cañon" (vallées très encaissées), les gouffres, les grottes, les galeries et les rivières souterraines (très présentes en Franche-Comté) sont les formes de modelés de terrain les plus spectaculaires du "Karst".

n.m. Chaux tamisée et délayée dans l'eau.

n.m.pl. [Local] Planches posées verticalement en partie haute du pignon des fermes. Voir aussi lambris.

n.m. Revêtement en bois fait d'un assemblage de planches servant à composer des portes, des cloisons, des revêtements de murs...

n.m. Ouvrage en lambris.

n.m. Moulure saillante d'une corniche, d'un mur dont le profil contraignait les eaux de pluie à s'égoutter vers l'extérieur au lieu de ruisseler sur la façade.

n.m. Ouvrage constitué de lattes, planches d’environ 5 cm de largeur, légèrement espacées les unes des autres, clouées sur une surface. Employé pour la réalisation de plafonds, il sert de support au plâtre projeté en plafond. En clôture, il sert de treillage pour les plantes grimpantes.

n.f. Pierre plate obtenue par délitage de roches sédimentaires (schistes, grès, calcaires) utilisée comme matériau de couverture traditionnel, synonyme de lave.

n.f. [Géologie] Matière en fusion issue des éruptions volcaniques, [Architecture Franche-Comté] Pierre plate (calcaires, grès, schistes) utilisée pour la couverture des fermes traditionnelles, synonyme de lauze.

n.f. Remblais de terre, de pierre ou de maçonnerie, permettant aux véhicules agricoles d'accéder à la grange.

n.f. [Architecture] Ligne la plus courte joignant le faîtage du toit à la base de la toiture.

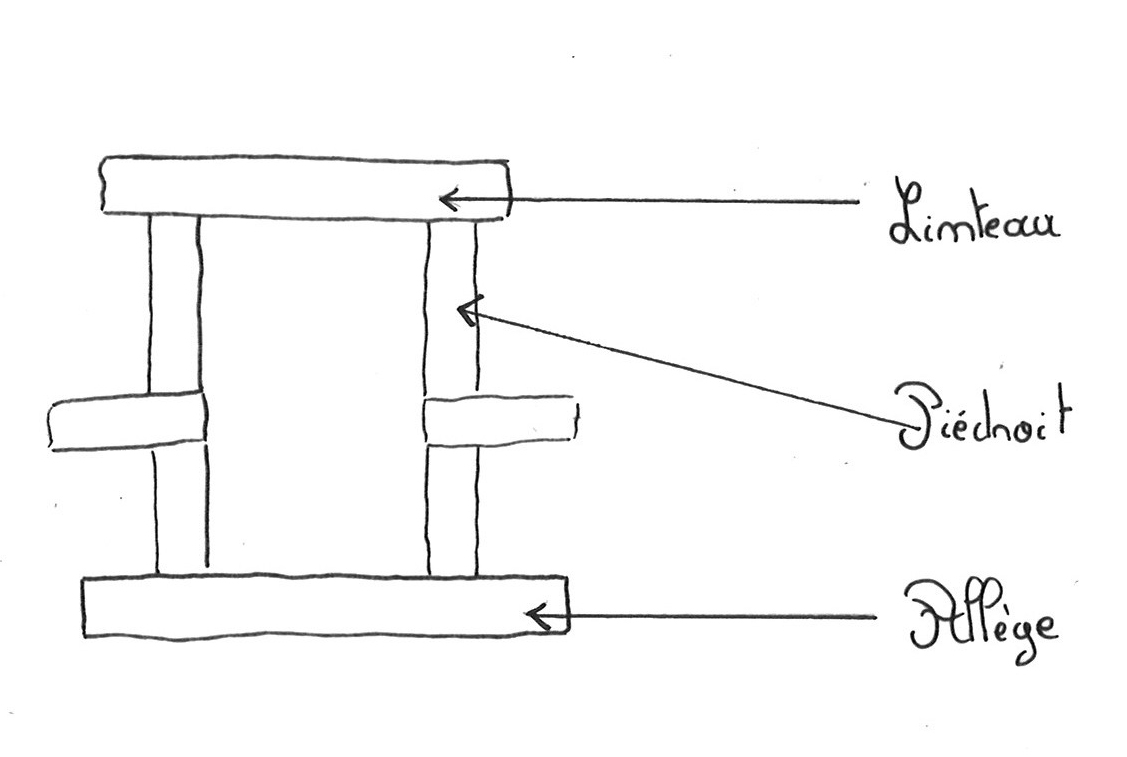

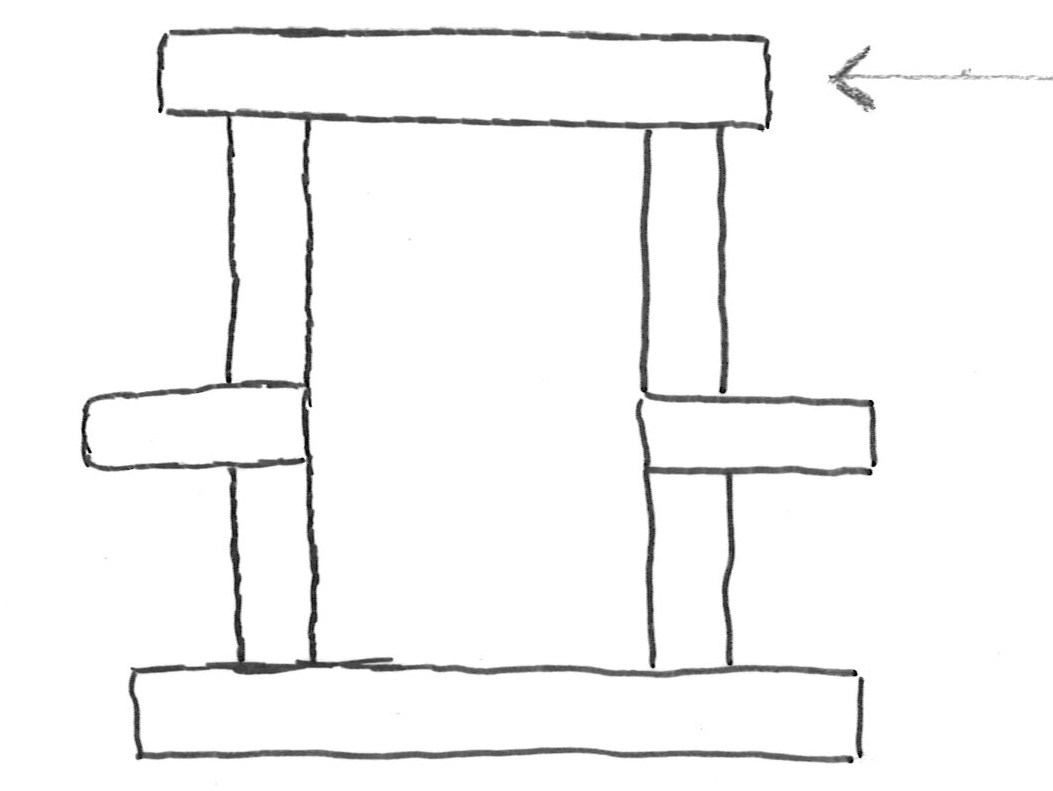

n.m. Elément de construction d'un seul bloc en bois ou en pierre qui ferme le haut d'un baie et soutient la maçonnerie au dessus de l'ouverture.

n.m. Elément structurel formant le cadre supérieur de la porte, dont un angle a été coupé.

n.m. Elément de construction d'un seul bloc en bois ou en pierre qui ferme le haut d'un baie et soutient la maçonnerie au dessus de l'ouverture, dont la partie extérieure est courbe et la partie intérieure, horizontale.

|

n.m. Element de construction d'un seul bloc en bois ou en pierre qui ferme le haut d'un baie et qui comporte un motif architectural composé de deux courbes et contrecourbes symétriques réunies par un angle sur l'axe de symétrie.

n.m. Couche horizontale et homogène d’un matériau : lit de briques, lit de sable, lit de mortier,…

n.m. Couche horizontale et homogène d'éléments de construction en pierres.

n.m. Pièce de bois généralement rectangulaire, de faible section, qu’on cloue sur les poutres pour servir de support aux tuiles ou tavaillons ou encore anselles et qu’on utilise aussi en menuiserie pour divers usages.

n.f. Petit ouvrage en surplomb, de plan allongé et à un seul étage.

n.m. Versant principal d'un toit allongé. Le toit allongé a deux pans.

n.f. La longère est une architecture rurale, une habitation étroite, à développement en longueur selon l’axe de la faîtière, aux accès généralement en gouttereau. Répandues dans de nombreuses régions françaises, les longères étaient de manière générale l'habitat des petits paysans et artisans. Cette acception coexiste avec celle, toujours employée, « de mur long » ou « mur gouttereau » d’un édifice, que ce soit une église ou une maison, en Basse-Bretagne. Pour une maison rurale, on parle de la « longère de devant » pour désigner le gouttereau-façade, par opposition à la « longère de derrière » pour désigner le gouttereau arrière. Une autre acception est celle, dans la langue des géographes, de « rangée » ou « alignement » de logis contigus – avec pour synonymes « hameau-rangée » ou « barre » –, désignant un type d'habitat rural en Bretagne associé à des champs ouverts, en lanières ou rubans, exploités communautairement jusque dans la deuxième moitié du XIXe siècle.

n.f. Ouvrage construit sur un toit et permettant d’éclairer le comble par une ou plusieurs fenêtres. En maçonnerie ou en charpente, le devant et la fenêtre de la lucarne s’élèvent généralement à l’aplomb des murs gouttereaux et font ainsi partie intégrante de l’élévation.

|

|

|

Lucarnes en façade interrompant l'avant-toit |

Lucarnes à croupe débordante |

Voir aussi chien-assis

n.f. Art de l'édification et de la remise en état des murs.

n.m. Débit de bois second des bois d'oeuvre (essentiellement résineux, sapins et pins) utilisé pour les charpentes (entrait, arbalétrier, panne).

n.f. Ce terme remonte au Moyen-Age. Les paysans à leur mort ne pouvaient pas transmettre leurs biens à leur descendance. Privés de la faculté de faire un testament, leurs biens revenaient au seigneur dont ils dépendaient. Dès le 17ème siècle cet usage avait pratiquement disparu en France sauf en Franche-Comté où il perdura jusqu' à la Révolution française.

n.f. Ferme réunissant sous le même toit les locaux d'habitation et les locaux d'exploitation.

n.m. Maison servant de logement aux chanoines et située à proximité de l’église abbatiale.

n.f. Établissement industriel de grande taille, qui regroupait dans un même atelier différentes machines, conduites chacune par une seule personne, effectuant différentes opérations en vue d'une même production.

« L'organisation sociale de la manufacture disparut avec la parcellisation des tâches, créée par le taylorisme et le travail à la chaîne en 1911, au début de la seconde révolution industrielle ». (Dictionnaire Larousse)

n.m. Montant vertical et par extension horizontal en maçonnerie ou en pierre qui divise une baie ou une fenêtre en plusieurs compartiments vitrés appelés formes.

n.m. [Socio-économie agricole] Mode d'exploitation agricole consistant à la location d'un domaine rural (métairie) à un paysan (métayer). Celui-ci s'engage par contrat de métayage (bail à partage de fruits) à le cultiver en partageant une partie de la récolte avec le bailleur (proprétaire). Il existe différents types de métayage suivant les régions de France et notamment celui où le paysan est propriétaire des bâtiments d'exploitation agricole.

n.m. Exploitant agricole lié à un propriétaire foncier par un contrat de métayage. Le propriétaire fournit, outre la terrre, tout ou une partie du capital d'exploitation et reçoit, en nature, de l'exploitant, une partie des récoltes.

n.f. Chapeau triangulaire surmontant une cheminée sur un toit pour empêcher l'entrée de la pluie et du vent.

n.m. Petit bloc de pierre brut, plus ou moins équarri, utilisé dans les constructions traditionnelles.

n.m. [Populaire] Appellation utilisée par la fonderie Varigney (Dampierre-lès-Conflans en Haute-Saône) pour désigner la pile centrale de son ensemble fontaine et bassin, rond ou octogonal ; qui a contribué à sa célébrité.

n.m.

n.f. Evidement, cavité rectangulaire ou circulaire pratiquée dans une pièce de bois pour y loger le tenon de même section d'une autre pièce de bois et constituer avec elle un assemblage.

n.m. Matériau pâteux, durcissant en séchant, utilisé pour lier les pierres, les briques, les agglos de ciment, ou employé en enduit.

n.m. Mélange de chaux, sable et eau, il est dit maigre lorsque le sable domine sa composition.

Un mur bahut est un mur de faible hauteur surmonté d’une palissade bois.

n.m. Synonyme de mur porteur : mur montant depuis la fondation et formant la division intérieure.

n.m. [Nord-Est de la France] Mur dont l'orientation varie du sud-est-nord-ouest à est-ouest et qui protège de la bise.

n.m. Mur fermant l'extrémité d'un bâtiment.

n.m. Synonyme de mur de refend : mur montant depuis la fondation et formant division intérieure. Il peut porter jusqu’au comble et se terminer par un pignon.

n.m. [Montagne jurassienne] Muret de pierres sèches marquant la séparation entre pâtures et prairies. Il révèle les anciennes pratiques de labour ou de fenaison : chaque année, le soc de la charrue remontait des pierres et des fragments de roche. Les cailloux étaient amassés en murgers. Ces tas d'épierrement s'ornent souvent d'un hêtre, d'un frêne ou d'un érable.

n.f. [Architecture] Renfoncement dans l'épaisseur d'un mur destiné à recevoir un élément décoratif.

n.f. Pièce oblique formant l'arête rentrante située à l'intersection inclinée de deux pans de toiture souvent perpendiculaires entre eux.

n.m. Plan de référence (le plus souvent vertical) correspondant à la surface plane d'un mur.

n.m. Petite ouverture dont le tracé est un cercle ou un ovale, ménagée dans un mur ou une voûte.

n.m. Lucarne dont la fenêtre est circulaire ou ovale. Souvent incorrectement employé pour désigner un oculus.

abrév. Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat.

n.m. Lieu destiné à la prière : 1. Petite pièce nommée aussi chapelle, située sur les cotés de la nef d'une église et destinée à un petit nombre de personnes, 2. Petite chapelle formant un petit bâtiment située à l'écart ou à l'intérieur de certains villages.

n.f. Naissance d'une montagne.

n.f. Charpente, structure qui soutient un ensemble, une construction. Ossature d'une bâtisse, d'une caravane; ossature métallique; ossature en béton armé, en bois, en fer. Dans ces édifices, l'ossature (c'est-à-dire, les piles, arcs, voûtes, contreforts et arcs-boutants) est indépendante de la clôture (Viollet-Le-Duc, Archit.,1872, p.134).Une ossature indépendante, constituée par des poteaux étroits en béton armé, encastrée dans les casiers, a été placée à l'intérieur des murs pour recevoir toutes les charges (Cain,Transform. B. N.,1959, p.1).

n.m. Structure porteuse d'un édifice constituée de pièces de bois dont le remplissage est en pisé, en brique.

n.m. [Architecture] Fenêtre ou petite lucarne sur le versant, de forme triangulaire servant à l’éclairage d’une pièce mansardée.

n.m. [Franche-Comté] Pièce centrale (cuisine ou salle commune) sans fenêtre de la ferme traditionnelle de la montagne jurassienne. La seule arrivée de lumière de cette pièce est l'ouverture sommitale de la cheminée.

n.m. Surface plane formée par un mur, une paroi, un versant de toiture, etc.

n.m. Pan de mur remplaçant l'angle abattu de la rencontre de deux murs.

n.m. Ensemble des pièces de charpente assemblées dans un même plan formant l'ossature d'un mur porteur. Voir aussi Colombage.

n.f. Pièce horizontale d'une charpente de comble.

n.f. Pièce horizontale d'une charpente qui porte l'extrémité supérieure des chevrons.

n.f. Pièce horizontale d'une charpente qui couronne le mur gouttereau à la base du comble.

ils désignent de façon générique tous les panneaux préfabriqués qui présentent, au moins sur une face, un parement traité dont l’aspect fait l’objet d’une recherche esthétique particulière : aspects des bois naturels, du liège, du marbre, de surfaces à couleurs moirées, etc. On les utilise surtout en habillage de murs et cloisons, et en plafonnage.

n.f. [Terme populaire] Une panouille de maïs est un épis de maïs.

n.m. Face visible d'un élément de construction (Pierre, moellon, briques...) 1. Surface visible d’une construction en pierre. 2. Côté visible d’une pierre dans un ouvrage de maçonnerie.

n.m. Synonyme de redent.

v.i. Se couvrir avec le temps d'un dépôt très fin sur la pierre (patine) ou coloration du bois (souvent en gris). Cela est dû à l'action des intempéries (pluie et soleil notamment).

n.m. Colonnade à plusieurs retours, sur le périmètre complet ou presque complet d’un bâtiment, d’une cour, d’une place…

n.f. Dispositif de fermeture externe d'une baie, fait de panneaux articulés repliables de part et d'autre de l'ouverture.

n.f. [Géologie] Lieu où une rivière "se perd", descendant d'abord verticalement dans le sous-sol calcaire. Ensuite, le cours d'eau ayant atteint des couches imperméables devient une rivière souterraine.

n.m. Pièce de faible section divisant les châssis (d’une fenêtre, etc.) pour en permettre le vitrage à petits carreaux.

n.f. [Local] Piédroit séparant deux baies comme la porte et la fenêtre de la cuisine par exemple et portant les deux linteaux de ces ouvertures.

n.f. Pierre creusée fixée sur la façade où les gens faisaient leur toilette et lavaient leur vaiselle.

n.f. Pierre de couleur jaune safran, issue du site de production de Mièges, commune proche de Nozeroy dans le Jura.

n.f. Pierre présentant des pans dressés et des arêtes vives. Elle peut être prétaillée en carrière en petits blocs de dimensions standardisées.

n.f. Bloc de pierre plus ou moins allongé dressé verticalement. Utilisé pour délimiter les champs ou les jardins.

L’architecture en pierre sèche est l’un des premiers patrimoines bâtis par l’homme dès la préhistoire. Cette technique de pierres brutes sans liant se perfectionne au cours du temps pour des usages agricoles, pastoraux, d’habitat rural, et devient un véritable art paysan.

n.m. Partie supérieure d’un mur pignon ou d’un mur de refend parallèle aux fermes, correspondant à la hauteur du comble.

n.m. Elément vertical formé par une faible saillie rectangulaire d’un mur, généralement muni d’une base et d’un chapiteau.

n.m. Maçonnerie rurale rustique en terre grasse argileuse.

n.f. Plante qui pousse sur les terrains humides.

n.f. 1. [Jardinage] Bande de terre cultivée souvent plantée de fleurs se trouvant en bordure de bâtiment ou de route. 2. [Architecture] Ouvrage rectiligne formant le couvrement d'une baie. 3. [Charpente] Plaque d'assemblage bout à bout de deux pièces de charpente. 4. [Maçonnerie] Large moulure plate en saillie sur un mur. 5. [Menuiserie] Longue latte d'encadrement d'un parquet comportant une moulure en creux permettant l'emboitement sur une autre latte contiguë.

n.m. 1. [Architecture] Large planche de bois massif résultant de la première coupe du tronc d'un arbre ou d'une partie de celui-ci avant qu'il ne soit équarri. 2. [Géographie] Etendue de pays assez plate présentant un "relief en creux" où les parties hautes planes et assez étendues dominent des vallées étroites et souvent encaissées.

n.m. Ensemble de planches ou de madriers assemblés bord à bord.

abrév. Plan Local d'Urbanisme, anciennement POS (Plan d'Occupation des Sols).

abrév. Plan Local d'Urbanisme Intercommunal.

abrév. Parc Naturel Régional.

n.m. [Montagne jurassienne] Pièce située à coté de la cuisine servant aussi de chambre à coucher.

n.m. Pièce verticale centrale d'une ferme de charpente, au sommet de laquelle sont assemblés les arbalétriers.

n.f. Production simultanée de plusieurs cultures sur une exploitation agricole.

n.f. Porte dont les dimensions permettaient l'entrée d'un voiture à cheval.

n.f. Dimension horizontale mesurée entre les points d’appui d’une construction. cf. arc voûte.

n.m. Poteau en bois reposant sur un socle en pierre ou maçonné appelé dé.

n.m. Pré ou Prairie dont l'herbe est destinée à être fauchée pour servir à l'alimentation du bétail.

[Avant l’industrie] Terme économique désignant la première forme d’organisation du travail pour la fabrication d’objet en série. Il se traduit concrètement par des petits ateliers situés en milieu rural, exploitant des ressources naturelles comme matériau de base à l’artefact ou comme force motrice. Apparue principalement entre 1650 et 1860, soit avant la première révolution industrielle.

Qui a la consistance de la poudre, qui est à l’état de poussière ou qui se réduit facilement en poudre ou en poussière.

adj. [Géologie]. Période ou ère géologique la plus récente allant de - 2 millions d'années environ à nos jours. L'ère quaternaire est caractérisée par une succession de grandes glaciations ayant recouverts une partie de la Franche-Comté et par l'apparition de l'homme.

n.m. Homme pilotant un radeau.

n.m.1. Ensemble de planches entrelacées, désignait autrefois la charpente. 2. [Haut-Doubs] Essentage en planches du pignon.

n.f. Changement obligé d'activité ou de métier du à des conditions économiques ou sociales nouvelles.

n.m. 1. [Menuiserie] Saillie d'un épaulement de tenon venant couvrir le joint de l'assemblage. 2. [Couverture] Partie d'une ardoise, d'une lauze, d'une lave, qui, recouverte par l'élément des rangs supérieurs, n'est en aucune partie exposée aux précipitations.

n.f. [Jura] Courte vallée aboutissant à la plaine de la Saône dont la partie inférieure des versants présente une forme en V et dont la partie supérieure, calcaire, est verticale. Les reculées commencent en amont par un "bout du monde" c'est à dire par une falaise qui part du plateau supérieur. Les reculées les plus spectaculaires sont celles de Baume-les-Messieurs, de Baume-les-Dames et de Poligny.

n.m. 1. Décrochement dans la ligne de faîte d'un mur (clôture, pignon). 2. Eléments de maçonnerie formant des dents saillantes. Interprétation possible : les redents auraient plusieurs fonctions : séparer chaque maison et éviter la propagation d’un incendie ou permettre un entretien plus facile de la toiture. Syn. : Pas de moineau

n.f. [Architecture] Ensemble des travaux visant à remettre en état un patrimoine architectural ou urbain. Elle est souvent liée à un changement de fonction du bâtiment. Voir aussi reconversion, rénovation et restauration.

n.m. Désigne tout ouvrage qui garnit les espaces vides d’une ossature en béton ou en métal, ou d’un pan de bois, quelque soit le matériau utilisé (briques, parpaings, plâtras, torchis, blocage,…). De façon générale, paroi non porteuse construite entre les éléments porteurs.

n.f. Ensemble des travaux tendant à remettre à neuf un édifice, impliquant de grosses modifications par rapport à l’état primitif, pouvant aller jusqu’à la démolition partielle ou totale et reconstruction avec modernisation. Voir aussi reconversion, réhabilitation et restauration

n.f. Ensemble des travaux, consolidations, remontages, reconstitutions ou réfections, tendant à conserver un édifice, en respectant l’état primitif (à l’identique). Voir aussi reconversion, rénovation et réhabilitation.

n.m. [Doubs] Travée transversale de la maison.

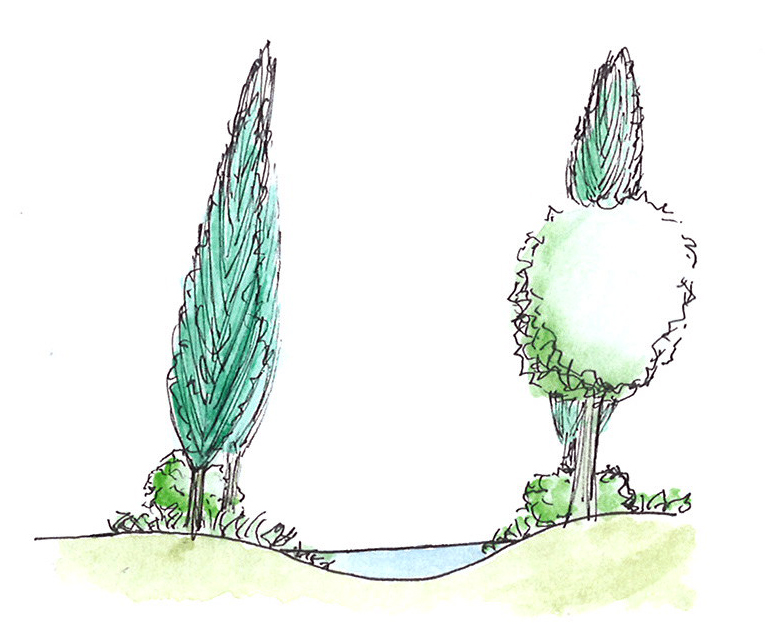

n.f. Formation végétale constituée par des arbres et des arbustes implantés le long d’un cours d’eau. Accueillant des espèces appréciant les sols humides, comme l’aulne glutineux, les peupliers et de nombreux saules, la ripisylve est un élément fondamental des paysages de rivières.

|

|

| Ripisylve, perspective | Ripisylve, coupe |

n.f. Roche formée dans les mers, les océans et les lacs par des dépôts d'éléments plus ou moins fins issus de l'érosion des terres émergées les bordant. Ces dépôts appelés également sédiments souvent mélangés avec des coquilages fossiles ont formé par compactage durant des millions d'années de véritables roches que les plissements ont mis à l'air libre à plus ou moins haute altitude. Les principales roches sédimentaires sont les calcaires, les marnes (mélange de calcaire et d'argile), la craie, les argiles, les schistes et les grès.

n.f. Rue très étroite servant de passage entre deux bâtiments.

n.f. Élément, corps d’ouvrage, membre d’architecture qui est en avant de l’alignement ou du nu d’une façade : les balcons, corbeaux, corniches, pilastres, contreforts, etc. sont des saillies.

n.m. Nitrate de potassium se présentant sous la forme de petits cristaux blanchâtres présents principalement sur les murs humides, certaines roches, certains sols, et que l’on utilise comme oxydant (dans les explosifs notamment), comme engrais ou comme conservateur de produits alimentaires.

n.m.pl. Les schistes sont des argiles durcies et litées.

abrév. Schéma de Cohérence Territoriale.

n.m.pl. Eléments minéraux plus ou moins fins issus de l'érosion des terres émergées se déposant dans des lacs et des mers les bordant.

n.m. [Géologie] Formation géologique située à la base des couches sédimentaires.

n.f. 1. [Architecture] Longue pièce porteuse en bois de forte section servant d'appui à une charpente. 2. [Géographie] Sur une exploitation agricole, une sole correspond à une partie de la terre ou est cultivée une culture spécifique : Ainsi, une année le cultivateur sur 3 soles fait sur la première sole de l’avoine, sur la deuxième du blé et sur la troisième du fourrage artificiel. L’année suivante il fait sur la première sole du blé, sur la deuxième du fourrage artificiel et sur la troisième de l’avoine et ainsi de suite. Cette technique de culture s’appelle l’assolement triennal qui permet d’améliorer la terre épuisée par les céréales et elle est caractéristique d’un paysage d’openfield.

n.m. 1. [Architecture] Espace qui se trouve entre les bouts de solives posées sur une poutre ou sur un mur qu'on remplit de mortier. 2. [Couverture] Façon de garnissage des extrémités latérales d'un pan de toiture. 3 [Maçonnerie] Un solin de mur est un soubassement bas situé en particulier sous les longues pièces porteuses d'une construction en pans de bois. 4. [Etancheité] Une bande de solin est une bande étroite de métal rapportée sur un ouvrage ou une jonction d'ouvrage destinée à le protéger des ruissellements de l'eau de pluie.

n.m. Les solives sont des pièces horizontales d'un plancher, posées à distance régulière les unes des autres, sur lesquelles est établie l'aire du parquet ou du carrelage.

n.m. Partie inférieure d'un mur, d'un élément de décor, d'une baie, d'une cheminée etc.

n.f. [Franche-Comté] Porcherie.

n.m. [Terme local] Galerie abritée en bois sur la façade en gouttereau d'une maison pastorale, servant à stocker par exemple le bois de chauffage.

n.f. Face inférieure de tout élément ou paroi, balcon, linteau, encorbellement, etc. Le plafond est la sous-face d’un plancher.

n.f. Disposition et assemblage des éléments porteurs qui constituent l’ossature de l’édifice, assurent sa stabilité et lui donnent forme et rigidité. Ce dispositif peut s'appliquer à différentes parties d'un bâtiment et notamment la charpente.

n.f. Baie rectangulaire percée dans le plan d’un versant pour donner du jour à un comble et fermée par un abattant vitré. Voir aussi lucarne.

n.f Surface verticale carrée ou rectangulaire dont le parement est plan, et entouré par un encadrement de moulures.

n.m. Retour des jambages latéraux d’une ouverture, d’une baie : surface verticale de maçonnerie comprise entre la bâti dormant de la menuiserie (croisée, porte, etc.) et le nu du parement de la façade ; le plan du tableau est en général perpendiculaire à la façade.

n.m. [géogr.] Ligne de fond d'une vallée. Dans une vallée drainée, le talweg est le lit du cours d'eau.

n.m. Bardeau d'épicéa fendu de 30 à 33 cm de long, 8 cm de large environ, utilisé en couverture et en bardage vertical.

n.m. Partie saillante, à l'extrémité d'une pièce de bois, taillée pour entrer exactement dans la mortaise d'une autre pièce et constituer avec elle un assemblage.

n.m. [Agriculture] Etendue de terre définie en fonction de ses aptitudes agricoles spécifiques. Par extension, ensemble des terres cultivées d'une commune ou d'un village.

adj. Partie inférieure d’un pan de toiture dont la pente est moins forte que celle du reste du pan ; également appelé « retroussis de toiture ».

n.f. Feuille de fer ou d'acier sur laquelle a été appliquée une mince couche de zinc destinée à la protéger de l'oxydation (rouille). La tôle galvanisée sert de couverture à certains bâtiments et hangars.

n.m. Matériau formé de terre grasse et de paille hachée, employé comme remplissage dans les façades des maisons à colombage.

n.f. Tour en surplomb.

n.f. La tourbe est une accumulation de matière végétale morte mal décomposée. La tourbière est le milieu naturel marécageux qui produit la tourbe. Les tourbières en montagne occupent souvent les cuvettes topographiques dues à l'action passée des glaciers.

n.m. [Bresse Jurassienne] Dans une structure en pans de bois, c'est l'espace créé entre ces pans. Il sera rempli soit de briques soit de pisé.

n.m. [Franche-Comté] Porte ou "trappe" horizontale située devant les maisons des viticulteurs ou des marchands de vin des bourgs donnant accès à l'escalier de la cave.

n.f. Espace compris entre deux poutres ; par extension la travée désigne une ordonnance quelconque entre deux points d'appui.

n.f. Portique où grimpe la vigne.

n.m. Peinture se trouvant sur une façade d'un bâtiment donnant, par des artifices de perspective, l'illusion d'objets ou de personnages réels en relief.

n.f. Elément de terre cuite moulée utilisé pour la couverture des édifices. La tuile ronde ou tuile creuse, dite canal ou encore romaine, est le type de couverture le plus courant dans une grande moitié sud de la France. On la trouve à l'extrême sud du Jura ainsi que dans le nord de la Franche-comté.

n.f. La tuile mécanique ou à emboîtement ou de Marseille apparaît comme matériau de couverture dans la deuxième moitié du XIXe siècle. C’est une tuile plate munie d’une moulure pour un assemblage avec ses voisines.

n.f. La tuile plate, généralement rectangulaire, est posée parallèlement à la pente, avec un recouvrement de la tuile voisine. C'est le type de couverture le plus courant dans la moitié nord de la France.

n.m. [Haut-Doubs] Le tuyé ou tué est une grande cheminée en forme de pyramide recouvrant totalement une pièce.

n.f. Passage unique situé derrière la porte d'habitation d'une ferme de polyculture à trois travées de volume simple.

n.m [Haute-Saône] Terme utilisé dans l’Est de la France. La plupart des villages de Lorraine et certains du nord de la Haute-Saône comportent entre les limites de la voie publique et celles des propriétés privées des usoirs, espaces sur lesquels les propriétaires riverains bénéficient de droits coutumiers d’usage, ainsi que l’ensemble des habitants du village. En raison de l’usage auquel ils sont affectés, les usoirs qui répondent aux besoins propres de riverains ainsi qu'à ceux des usagers de la voie publique font partie du domaine public communal.

n.m. [Jura] Dépression située entre deux monts correspondant souvent à une cuvette synclinale.

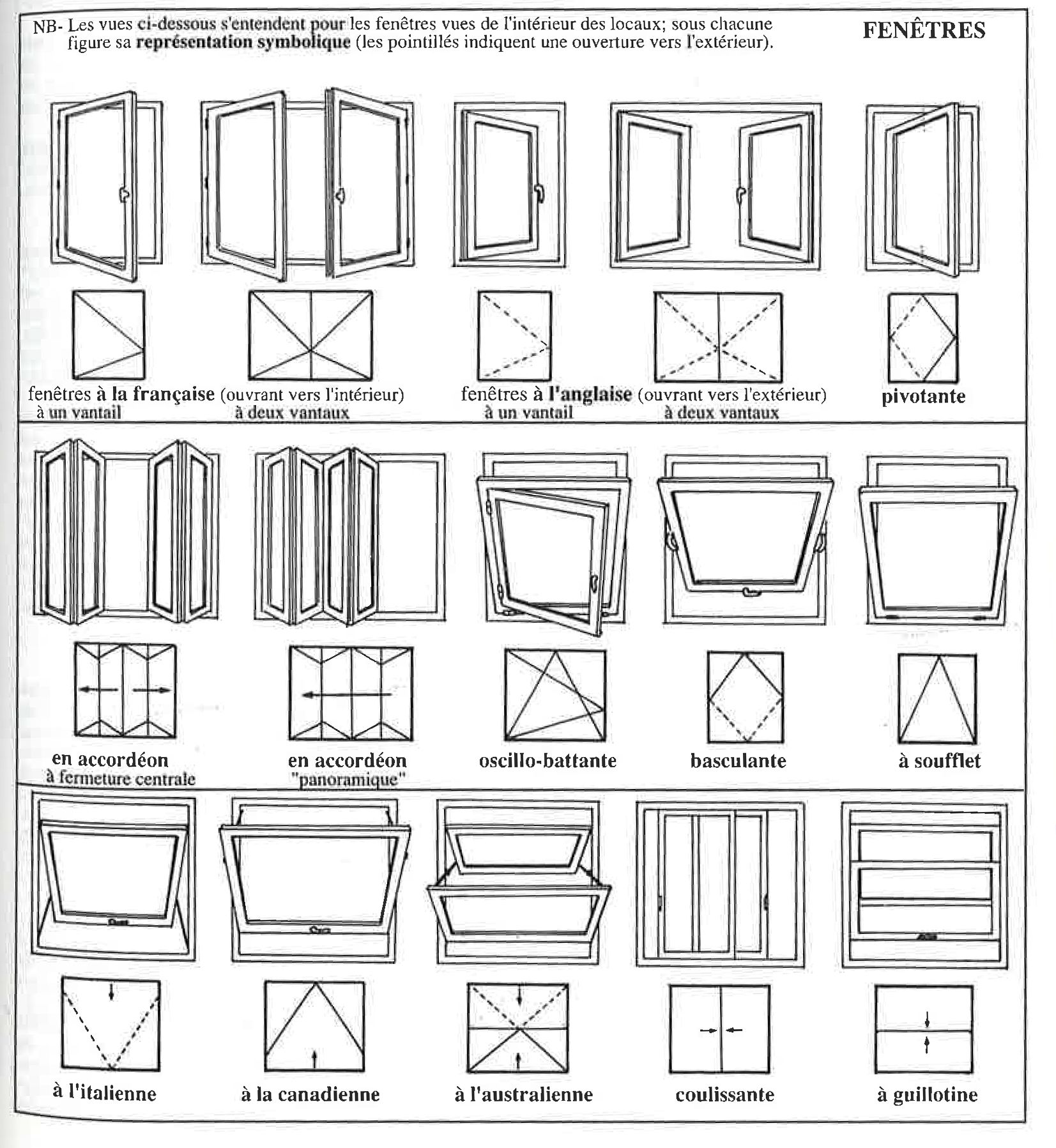

n.m. Panneau plein ou ajouré d’une porte, d’une croisée, d’un volet, d’une grille, etc. En général mobile, un vantail peut aussi être fixe. (vantaux ouvrant à la française cf. illustration « Fenêtres » ci-dessous).

adj. [Architecture] Architecture spécifique à une région, liée au mode de vie agro-sylvo-pastoral et excluant les bâtiments monumentaux.

n.m. Pan incliné d’un toit

Pentes de versant

n.m. Chemin délimité par deux murets.

n.m. [Lorraine] Village dont les maisons s'ordonnent, en se faisant face, des deux cotés de la rue unique du village. C'est en Lorraine qu'on les trouve en plus grand nombre.

adj. Relatif aux produits de la ferme destinés à l'alimentation.

(n.f.) Dans un mur, petite latte de bois à laquelle on fixe les tavaillons.

De volis de même sens, dérivé du verbe latin volare (voler). Une late volis est sans doute, à l’origine, un morceau de bois léger susceptible de s’envoler au moindre souffle. Frédéric Godefroy, Dictionnaire de l’ancienne langue française.

n.f. Planche légère en sapin ou peuplier utilisée en couverture pour composer des platelages jointifs. Les voliges clouées horizontalement sur les chevrons servent à fixer les couvertures en ardoise ou en bardeau.

(n.m.) Action de voliger un toit ou un mur.

n.f. Intrados cintré de l’arc surmontant une baie, et, par déformation récente, sous-face horizontale d’un linteau ou d’une plate-bande de baie.

n.f. Ouvrage cintré en maçonnerie, dont la face inférieure curviligne couvre un espace en prenant appui sur les côtés grâce à des murs, des piliers ou des colonnes.

n.f. Terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau douce de façon permanente ou temporaire. La végétation, quand elle existe, y est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année.

abrév. Zone de Protection du Patrimoine Architectural, Urbain et Paysager

Ancien nom de AVAP (Aire de Mise en Valeur de l'architecturale et du Patrimoine).