Typologies du bâti

L'architecture du XXème siècle

Le culte - Architecture XXème siècle

Le culte - Architecture XXème siècle

Plusieurs raisons ont motivé la construction de nouvelles églises au XXème siècle en France :

- le remplacement d’églises anciennes dégradées, faute d’entretien,

- la création de nouvelles paroisses,

- la reconstruction d’églises détruites lors des deux guerres mondiales.

En Franche-Comté, la construction des églises nouvelles est due en grande partie à la création de nouvelles paroisses en périphérie des villes, soit dans les nouveaux quartiers ouvriers des années 30, soit dans les grands ensembles construits dans les années 1955/60.

|

La plus célèbre, Notre-Dame du Haut, à Ronchamp en Haute-Saône, se fonde toutefois sur la reconstruction de chapelles plus anciennes, dans un lieu de pèlerinage. Voir les sites de la Colline Notre-Dame du Haut Ronchamp et de la Fondation Le Corbusier

|

| Illustr. Chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp (70), 1965 - Le Corbusier architecte | |

DESCRIPTIONS

Le programme

Une église est un bâtiment qui doit répondre à une fonction précise en portant un symbole important. Elle doit être reconnaissable et ne peut être traitée comme une construction quelconque.

Le programme d’une église est complexe :

- une fonction pratique : l’église doit rassembler les fidèles pour les célébrations et offrir des qualités en termes d’acoustique, d’espace et de circulation,

- une fonction humaine : l’église doit favoriser la vie fraternelle, la méditation personnelle par la qualité de la lumière et de l’ambiance,

- une fonction spirituelle : l’église doit évoquer la réalité invisible que les croyants y célèbrent par sa simplicité et sa pureté.

Pour nombre d’architectes, il reste le projet permettant une liberté d’expression et une recherche fondamentale du rapport de l’homme au transcendental, de la société au spirituel.

Le bâtiment reflète les mutations sociétales du XXème siècle de l’église catholique qui s’inscrit dans un vaste mouvement de réflexion sur l’adaptation de la liturgie aux temps modernes.

La forme traditionnelle de la croix latine est abandonnée au profit d’espaces plus simples où tous les fidèles peuvent voir le prêtre et qui permettent une meilleure participation de l’assemblée.

La seconde moitié du XXème siècle voit se multiplier le nombre de constructions d’églises. L’église de village devient l’église de quartier dans les nouveaux secteurs résidentiels composés d’immeubles et de pavillons.

Le contexte de la création de cette période est bien sûr marqué par l’évolution de la liturgie et l’aboutissement du mouvement de réforme de la liturgie lors du concile Vatican II.

|

|

|

|||

|

Illustr. Eglise Saint-Jean l'évangéliste (1964) à Dole (39) |

Illustr. Eglise Saint-Georges (1952) à Lavancia-Epercy (39)

|

||||

Les réalisations de cette période illustrent deux principes :

- l’économie des moyens, tout comme les programmes de logements, ceux des églises des Trente Glorieuses répondent à l’exigence de construire vite et pas cher. D’où la nécessité de proposer des projets économiques, en usant pour cela de techniques et de matériaux adaptés, et en concentrant les diverses fonctions du lieu de culte.

- la redéfinition du lieu de culte que formule le concile Vatican II et son image.

Le rapport à la ville et au site

Jusqu’au XXème siècle, l’église doit être vue de tous et constitue une balise dans le paysage.

Elle occupe le centre du village, domine le paysage sur un point haut et se signale par son clocher qui émerge des constructions voisines. Sa forme singulière doit la différencier de tout autre construction, même publique.

L’édifice du culte doit être à proximité des maisons mais isolé de la circulation et des bruits par un large parvis, une place ou un mail planté.

Le début du XXème siècle voit apparaitre une première évolution.

La hauteur et le volume ne sont plus considérés, ni même acceptés, par la majorité du clergé comme des attributs distinctifs de l’architecture religieuse. Les axes de recherche se concentrent sur :

- soit la recherche d’intégration et d’humilité où l’église n’est autre qu’une maison de prière, un bâtiment peu ou non différencié des autres dans le quartier. Cette solution est souvent le cas des églises construites dans les quartiers populaires ou les cités ouvrières.

Illustr. Eglise Saint-Luc, 1968 Censelme arch. Lons le Saunier (39) - 04/2017

- soit la recherche d’une rupture formelle par rapport à l’environnement bâti, intervenant par les lignes et les matériaux plutôt que par le volume.

|

|

||

| Illustr. Eglise Sainte-Anne, Tavaux (39) | Illustr. Eglise Saint-Jean l'évangéliste, Dole (39) |

La disparition des clochers

La construction des églises dans les grands ensembles modifie leur rapport au site. Elles sont implantées en milieu urbain dense où se pose la question de leur identification. Le clocher peut-il demeurer symbole du lieu de culte catholique dans un environnement où tous les immeubles le dépasseraient en hauteur ?

Illustr. Eglise Saint-Luc, Lons le Saunier (39) - 04/2017

La conception relève d’une recherche de formes innovantes, témoignage du renouveau de l’Église et de sa volonté d’adaptation au monde moderne. Cette image de modernité est un des principes de Vatican II.

La tendance à la rupture formelle par rapport à l’environnement bâti est généralisée. Elle est aussi le résultat d’expériences de la part des architectes qui trouvent toujours dans le programme de l’église une occasion d’exprimer librement leur créativité et de faire œuvre.

Illustr. Eglise Saint-Jean l'évangéliste, Dole (39)

L'espace et les volumes

L’espace du culte se réduit et se simplifie, il est envisagé de manière à rapprocher la communauté des fidèles de l’autel. Intérieurement comme extérieurement, les lignes sont nettes comme les surfaces pour créer une atmosphère simple et paisible.

L’édifice religieux doit porter lui-même les valeurs que le prêtre prêche à ses fidèles : les vertus d’humilité, de pauvreté, de simplicité et celles de force, de justice, de tempérance, de prudence.

Par contre, sacristies et locaux annexes sont composés simplement.

|

|

|

|

| Illustr. Eglise Saint-Jean, Dole (39) : Intérieur | Illustr. Eglise Sainte-Anne, Tavaux (39) : Intérieur |

La composition des plans a pour objectif de créer des espaces pour rassembler et être plus proche de l’autel et ainsi participer de manière plus active au culte. Les églises sont construites sur des figures (plan centré, triangulaire, ellipsoïdal ou ovoïdal) qui assurent la proximité des paroissiens avec le prêtre.

Après-guerre, les édifices se distinguent par leurs lignes particulières, obtenues grâce à l’emploi de techniques et de matériaux nouveaux.

Les architectes, dans les limites des budgets de construction, s’emploient à produire un symbolisme religieux permettant d’identifier les lieux de culte autrement que par un volume imposant ou un clocher.

La lumière

A l’intérieur de l’église, les visiteurs doivent trouver protection, calme et repos dans l’environnement urbain.

Elle doit constituer un lieu intime, à échelle humaine, en opposition avec la ville bruyante, nerveuse et impersonnelle.

|

|

|

|

| Illustr. Eglise Saint-Jean, Dole (39) | ||

La lumière douce et régulière participe à l’ambiance générale alors qu’une lumière plus forte illumine l’autel.

L’éclairage zénithal fait référence à la liturgie, les fenêtres hautes, les ouvertures en toitures diffusent une lumière propice à la concentration.

Les vitraux ou verres colorés animent et referment l’espace, tout en colorant la lumière. Ils évoquent généralement la paix, la prière et le recueillement.

|

|

|

||

| Illustr. Eglise Sainte-Anne, Tavaux (39) |

Illustr. Eglise Saint-Jean, Dole (39) |

|||

Le rapport à l'ornement

L’art doit aider à la prière

Le renouveau de l’art sacré est dû à deux facteurs :

- un souci d’économie évident qui guide le travail du maitre d’œuvre et priorise les dépenses : penser d’abord à l’essentiel, puis à l’accessoire puis à l’ornement,

- le renouveau de la liturgie qui prône l’innovation, la modestie et la pauvreté. Depuis Vatican II, l’intervention des artistes dans les projets d’églises est fortement recommandée.

|

|

|

|

|

|||

| Illustr. Eglise Sainte-Anne, Tavaux (39), 1938 - Henri Vidal architecte |

||||||

La cohésion de l’ensemble de l’œuvre est une préoccupation essentielle des maîtres d’œuvre, en référence aux constructions du Moyen Age. L’intégration des arts, avec un travail harmonieux des intervenants (architectes, plasticiens) sous-tend une grande part de la création religieuse au XXème siècle. La plupart des églises nouvelles sont remarquables, non seulement par leur architecture, mais aussi par les peintures, sculptures ou vitraux conçus pour elles.

|

|

|

|

|

|

||

|

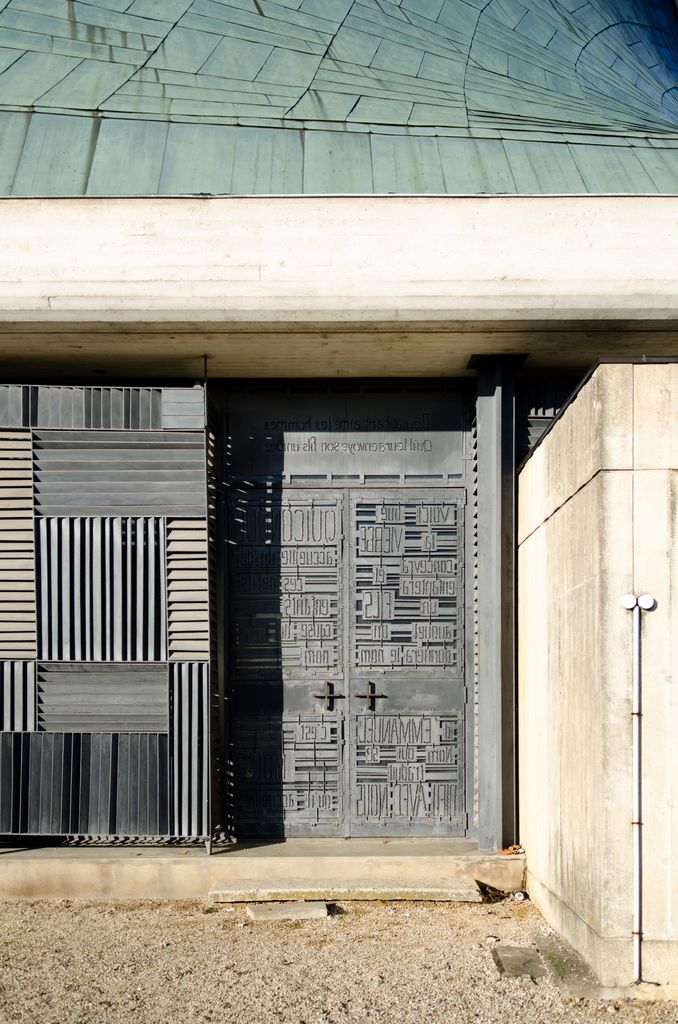

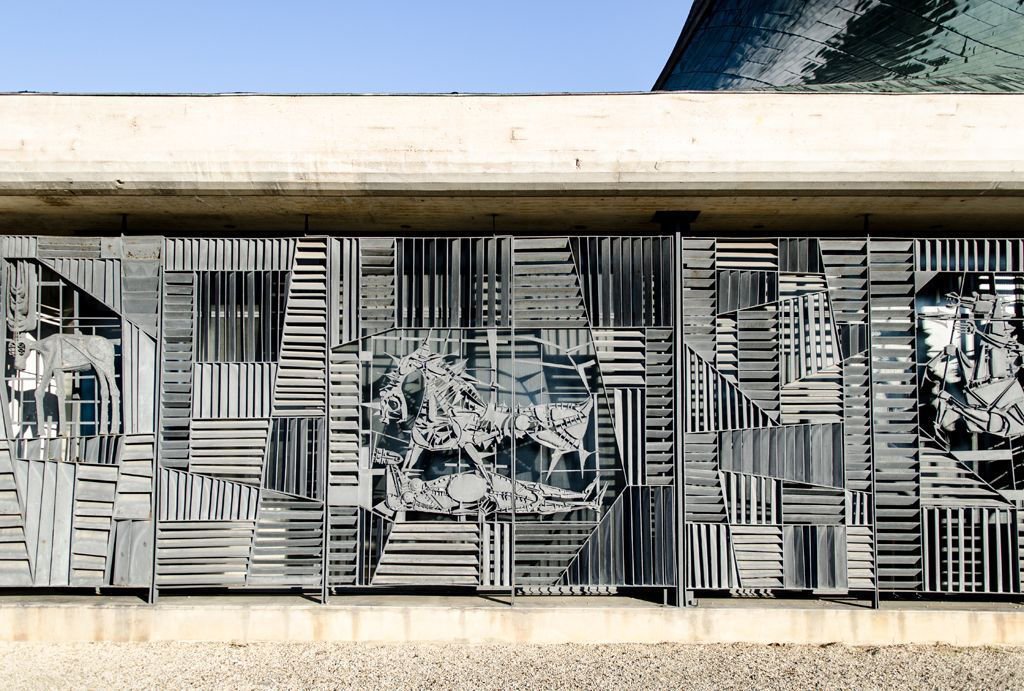

Illustr. Eglise Saint-Jean l'Evangéliste, Dole (39), 1961 - Anton Korady architecte : Détails extérieurs : grille monumentale sculptée en bronze, représentant l'Apocalypse, 1964 - Maurice Calka sculpteur |

||||||

Dans bien des cas, l’architecte lui-même intervient dans la réalisation du décor de l’église. Il conçoit les plans du mobilier liturgique, dessine les vitraux, ou tout au moins en donne une esquisse à l’artiste qui sera chargé de les réaliser.

A l’extérieur, les symboles, fresques, mosaïques et les éléments de modénature ornementent les façades et enceintes.

Illustr. Eglise Notre-Dame du Haut, Ronchamp (70), 1955 - Le Corbusier architecte :

Détail portail façade Sud

Les techniques de construction - Les matériaux

La charpente est toujours un élément essentiel de l’église.

Techniquement, en couvrant une largeur suffisante sans point porteur et symboliquement en faisant référence à l’élévation. Enfin, elle participe à l’ambiance intérieure du lieu.

Les charpentes sont en bois jusqu’aux années 40. Leur dessin est simple et la succession des arcs rythme le volume intérieur de la nef.

Illustr. Eglise Sainte-Anne, Tavaux (39)

A partir de 1945, la maîtrise du béton est complète.

Economique, ce matériau est utilisé dans les églises au minimum pour les structures porteuses. Grâce à la technique de la précontrainte, ce matériau permet de réaliser des portées plus grandes pour une hauteur de poutre moindre. Ainsi les voûtes sont plus larges sans besoin de contreforts. Le système du coffrage permet quant à lui de donner n'importe quelle forme aux éléments constructifs et de donner au béton de multiples aspects. Grâce au procédé de moulage enfin, piliers et voûte ne forment qu'un ensemble.

|

|

|

| Illustr. Eglise Saint-Jean l'Evangéliste, Dole (39) | ||

La structure apparente en façades ou en plafonds devient un élément décoratif à part entière.

|

|

|

||||

DÉCLINAISONS DÉPARTEMENTALES

Eglise Saint-Jean l'Evangéliste, Dole (39) - 1960-1964

La création de la nouvelle paroisse Saint-Jean-l'Evangéliste à Dole donne lieu à un concours national en 1960 pour la construction d'une église et d'un centre paroissial. Le projet retenu est dû à l'architecte Anton Korady, associé au sculpteur Maurice Calka.

L'église se dresse perpendiculairement au bâtiment du centre paroissial rectiligne. Une place s'étend entre ce bâtiment et l'immeuble du foyer. L'église présente un plan en forme de cerf-volant. Un arc transversal en béton armé porte deux paraboloïdes hyperboliques en charpente lamellée collée. La base est reprise par une corniche appuyée sur l'arc, le porche et la pointe du choeur, symbolisant deux mains croisées.

La grille figurée (mur-rideau sous forme de grille sculpture en bronze) , réalisée par Maurice Calka, illustre l'Apocalypse de Saint-Jean.

Classée MH en 2007

Références complémentaires :

|

Base Mérimée, Ministère de la Culture : Ouvrages : Patrimoine du XXe siècle en Franche-Comté

|

♥ Itinéraires CAUE : Une application pour découvrir autrement votre territoire Le CAUE du Jura propose de retrouver cet édifice dans le circuit "Eglises au XXe siècle"

|

Photos liées au dossier :

Eglise Sainte-Anne, Tavaux (39) - 1938-1939

L'église Sainte-Anne est construite par l'architecte Henri Vidal dans la cité ouvrière de Tavaux en 1938 à la demande de la société Solvay.

L'église est implantée à l'extrémité d'un mail traversant la cité d'est en ouest. Elle est construite en pierre appareillée à forts joints creux. Le volume bas contraste avec la tour-clocher hors-oeuvre à droite de la nef. La façade pleine est seulement percée d'une porte basse sous un porche à neuf voussures. Elle est décorée de symboles de chrismes, croix et ménorah dessinés par les pierres de la maçonnerie sur la partie basse et d'un Christ en croix sculpté sur la partie haute (Georges Saupique). A gauche de ce pignon se trouve un baptistère à plan en étoile.

A l'intérieur la charpente de bois de la nef composée d'arbalétriers en arcs sans entrait reste apparente. Le nef unique est séparée du choeur par une ouverture en forme d'arc triomphal. Sur le chevet plat se déploie une fresque représentant des hommes au travail ainsi que des hommes en prière avec les apôtres autour de l'Assomption de la Vierge (Rudolf Gowanius). Des vitraux géométriques colorés de bleu éclairent les murs bas.

Le côté sud de l'église est flanqué du presbytère et d'un jardin clos, reliés par une galerie. En 1961 une salle paroissiale est construite sur le côté nord.

Inscription MH en 2020

Références complémentaires :

|

Base Mérimée, Ministère de la Culture : Ouvrages : Patrimoine du XXe siècle en Franche-Comté

|

♥ Itinéraires CAUE : Une application pour découvrir autrement votre territoire Le CAUE du Jura propose de retrouver cet édifice dans le circuit "Eglises au XXe siècle"

|

Photos liées au dossier :

Eglise Saint-Luc, Lons le Saunier (39)

Construction années 60 - Architecte : Cencelme, Bernard

1968 : le quartier des Mouillères a environ 3 000 habitants, dont 500 enfants scolarisés ; celui de la Marjorie est en construction. On attend une population d'au moins 6 000 habitants. Une petite chapelle en préfabriqué existe sur un terrain des Mouillères appartenant à la famille Prost de Perrigny. Il est alors prévu de construire, sur ce terrain une église avec un clocher et un bâtiment pour des salles de réunions. Devant le coût, le clocher est abandonné et l'église placée au rez-de-chaussée du bâtiment. C'est une association « Les amis de Saint Luc » qui prend la charge de la construction, de la décoration et de l'entretien de cette église.

Détails acteurs construction :

Entreprise Verazzi

Architecte : Bernard Censelme

Bois : Scierie Vauglin

Vitraux et dessin du baptistère : Alain Bouvier

Plexiglace : entreprise Preterlite

Vierge à l'enfant en bois de pommier : Leonard Murat

Nouvelle entrée et aménagement pour les handicapés : Jean Louis Vernay

Références complémentaires :

|

♥ Itinéraires CAUE : Une application pour découvrir autrement votre territoire Le CAUE du Jura propose de retrouver cet édifice dans le circuit "Eglises au XXe siècle"

|

Photos liées au dossier :

Eglise Saint-Georges, Lavancia-Epercy (39) - 1951

Maîtrise d'oeuvre inconnue.

Remarquable par la matière qui la compose (16 essences de bois) et son architecture, l'église de Lavancia-Epercy est l'une des seules églises contemporaines en bois de France.

Chef d'oeuvre de l'exposition internationale de Lyon en 1951, elle est déplacée et reconstruite à Lavancia-Epercy, village martyr du Jura durant la Seconde guerre mondiale :

Après sa destruction par les allemands le 12 juillet 1944, le village de Lavancia fut reconstruit à son emplacement actuel. Dans ce nouveau village, une place était réservée à une église. l'ancienne église n'ayant pas été détruite, la construction d'un nouvel édifice ne pouvait pas être financée par les dommages de guerre et la commune ne disposait pas de moyens financiers suffisants. En 1951 se tint à Lyon une exposition internationale du bois, dans laquelle était construite une église entièrement en bois.

Edgar Faure, ministre, député du Jura, président du Conseil Général du Jura et maire de Port-Lesney, convainc les organisateurs de l'exposition, d’offrir l’église au village martyr de Lavancia-Epercy.

Lors de cette exposition les artisans ont démontré la capacité des structures en bois à se démonter et remonter bien plus facilement que ne le permet l’acier. La reconstruction à Lavancia-Epercy ne va prendre que 70 jours en février 1952, par les établissements J.F.Chalos et Cie de Paris.

De l'autel au clocher, de la charpente au mobilier tout est en bois.

Références complémentaires :

|

Patrimoine en Bourgogne-Franche-Comté : Dossier d'inventaire IA39000120 1996

|

♥ Itinéraires CAUE : Une application pour découvrir autrement votre territoire Le CAUE du Jura propose de retrouver cet édifice dans le circuit "Eglises au XXe siècle"

|

Photos liées au dossier :

Chapelle Notre-Dame du Haut, Ronchamp

Programme initial : Reconstruction d'une chapelle sur un lieu de pélerinage

Aujourd'hui, l'ensemble architectural, propriété privée associative, est constitué du monastère Sainte-Claire, de la Porterie, du campanile et de la chapelle Notre-Dame du Haut. Celle-ci est inscrite sur la liste du Patrimoine mondial de l'Humanité par l’UNESCO en juillet 2016.

Les étapes :

-

De 1950 à 1955 Construction de la Chapelle Notre-Dame du Haut

Architecte : Le Corbusier

- En 1975, campanile de la chapelle réalisé par Jean Prouvé

- En 2006-2011 Renzo Piano travaille à la construction du monastère Sainte-Claire et de la Porterie au pied de la chapelle Notre-Dame du Haut à Ronchamp.

- En 2008-2011, l’atelier de Michel Corajoud conçoit le remodelage paysager des espaces de la colline et la végétalisation des bâtiments.

En savoir plus sur le site de la Colline Notre-Dame du Haut Ronchamp

Voir aussi :

Base Mérimée, Ministère de la Culture :