La cité ouvrière

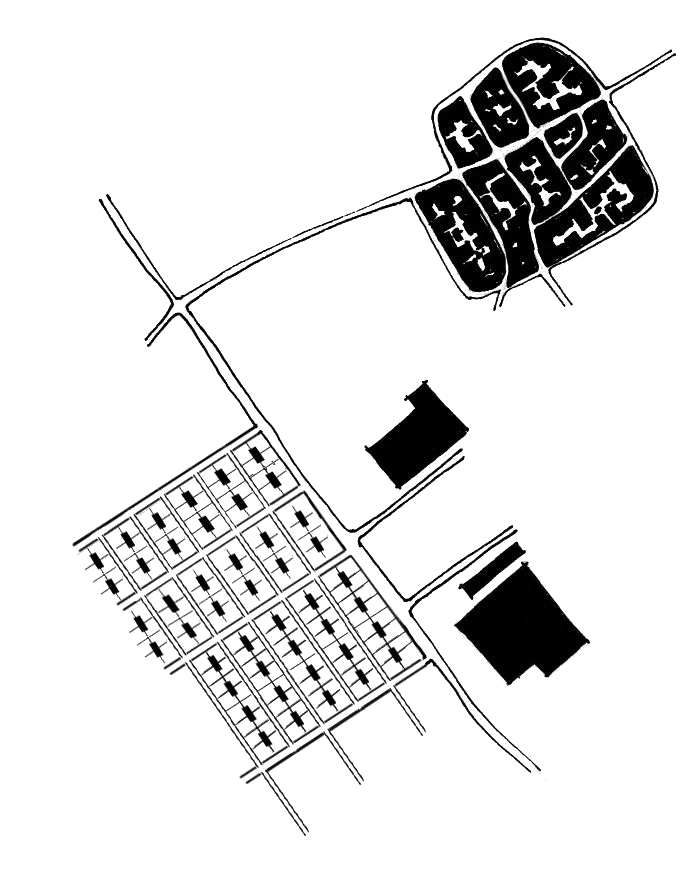

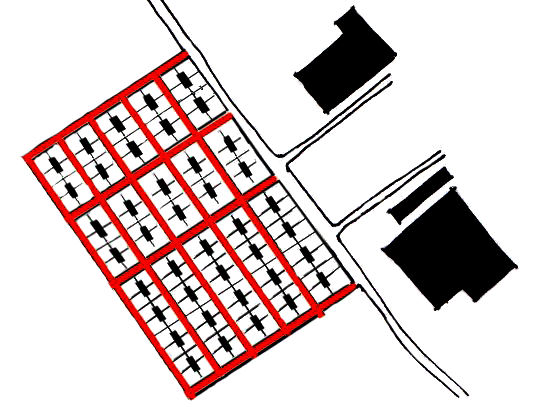

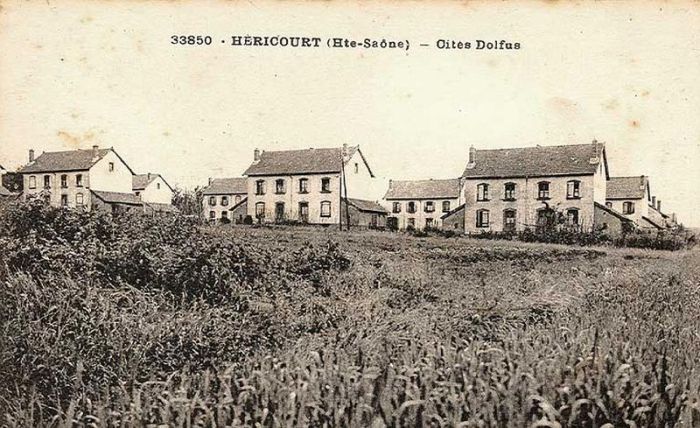

Dans le début du XIXème siècle, avec l’essor de certains sites industriels, le besoin de main-d’œuvre est important. Les campagnes alentour se vident et un flux important de personnes se masse dans les petites villes industrielles. Ces premiers citadins s’entassent d’abord dans des petits immeubles de ville ou dans des baraquements, avec des conditions d’hygiène déplorables. Ces situations et l’afflux toujours croissant de futurs ouvriers poussent les promoteurs ou les patrons d’industrie à créer des ensembles de logements. Ces logements sont regroupés sur des terrains à l’écart de la ville, mais en dehors du lieu de production, contrairement aux premières formes de logements ouvriers. Les cités peuvent être composées de plusieurs typologies bâties (maisons en bandes, maisons individuelles, mitoyennes ou non, petits immeubles), construites selon un plan de composition créant un nouveau quartier essentiellement résidentiel. Les premières cités ouvrières sont rudimentaires, spartiates et généralement très denses. Le but est de pouvoir créer un maximum de petits logements sur une surface minimale. Les logements les plus nombreux et les plus sommaires sont répétés et alignés sur des longues bandes, à l’instar des baraquements militaires.

DESCRIPTIONS