La cité jardin

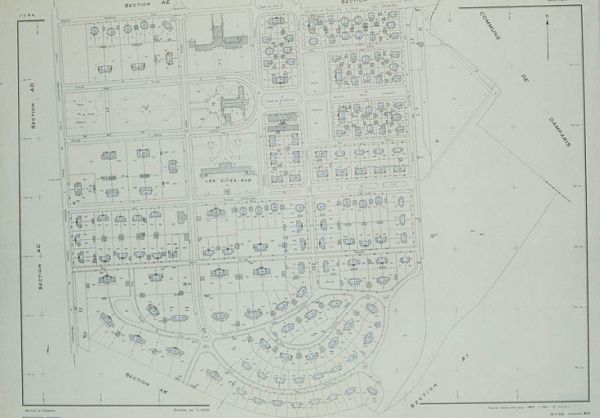

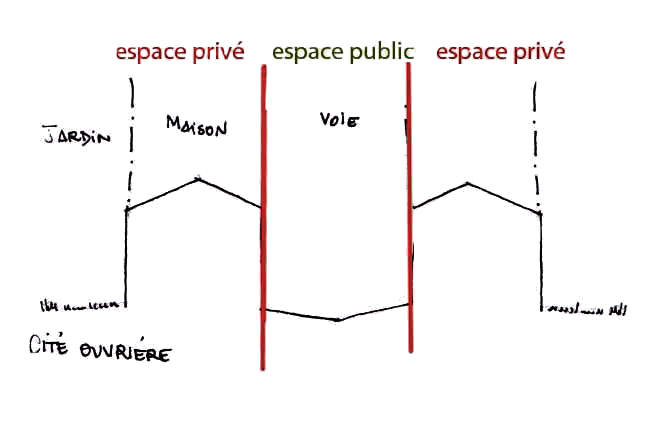

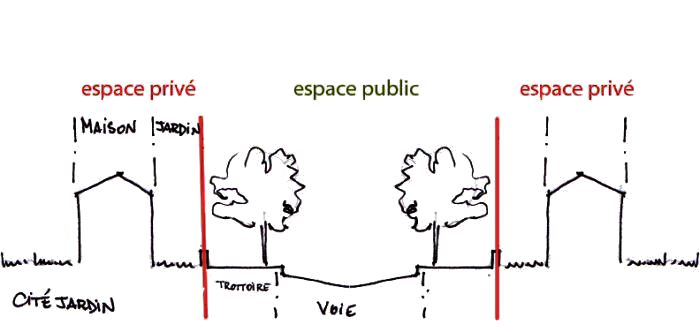

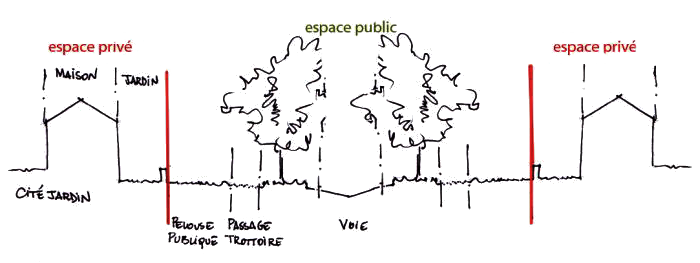

La cité-jardin est une forme d’urbanisation qui apparaît au XXème siècle. Elle permet d’accueillir un nombre important de personnes venues travailler dans les usines des villes industrielles. La cité-jardin est née d’une réflexion critique du logement ouvrier et de la cité ouvrière. C’est un quartier dont le plan est soigneusement dessiné et qui se compose de typologies d’habitats variées et alternées mais aussi d’équipements et d’espaces publics.

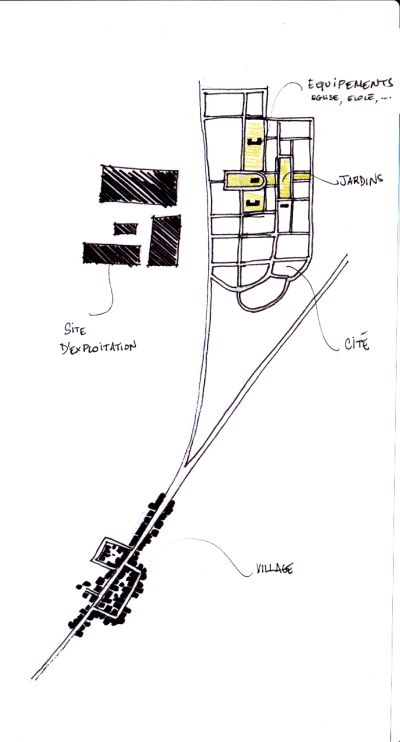

Cette recherche débute en Angleterre et est menée par Unwin. Son idée est de créer une cité-village, excentrée de la ville et de ses pollutions, et contenue dans une ceinture verte. Unwin conçoit la cité-jardin comme un village pittoresque, il compose avec un vocabulaire et des dispositifs urbains inspirés d’une campagne et de bourgs idéalisés. Son but est d’induire par une architecture et une urbanité, du lien social. Ces cités sont autonomes, avec les institutions (écoles, mairie, etc.), les commerces et les services nécessaires au fonctionnement d’une petite ville.

En France, les cités jardins n’ont jamais pris l’ampleur et la complexité pensée par Unwin. Elles ont la forme de quartiers résidentiels peu ou pas équipés où les typologies disposent de jardins relativement grands.

DESCRIPTIONS

DÉCLINAISONS DÉPARTEMENTALES