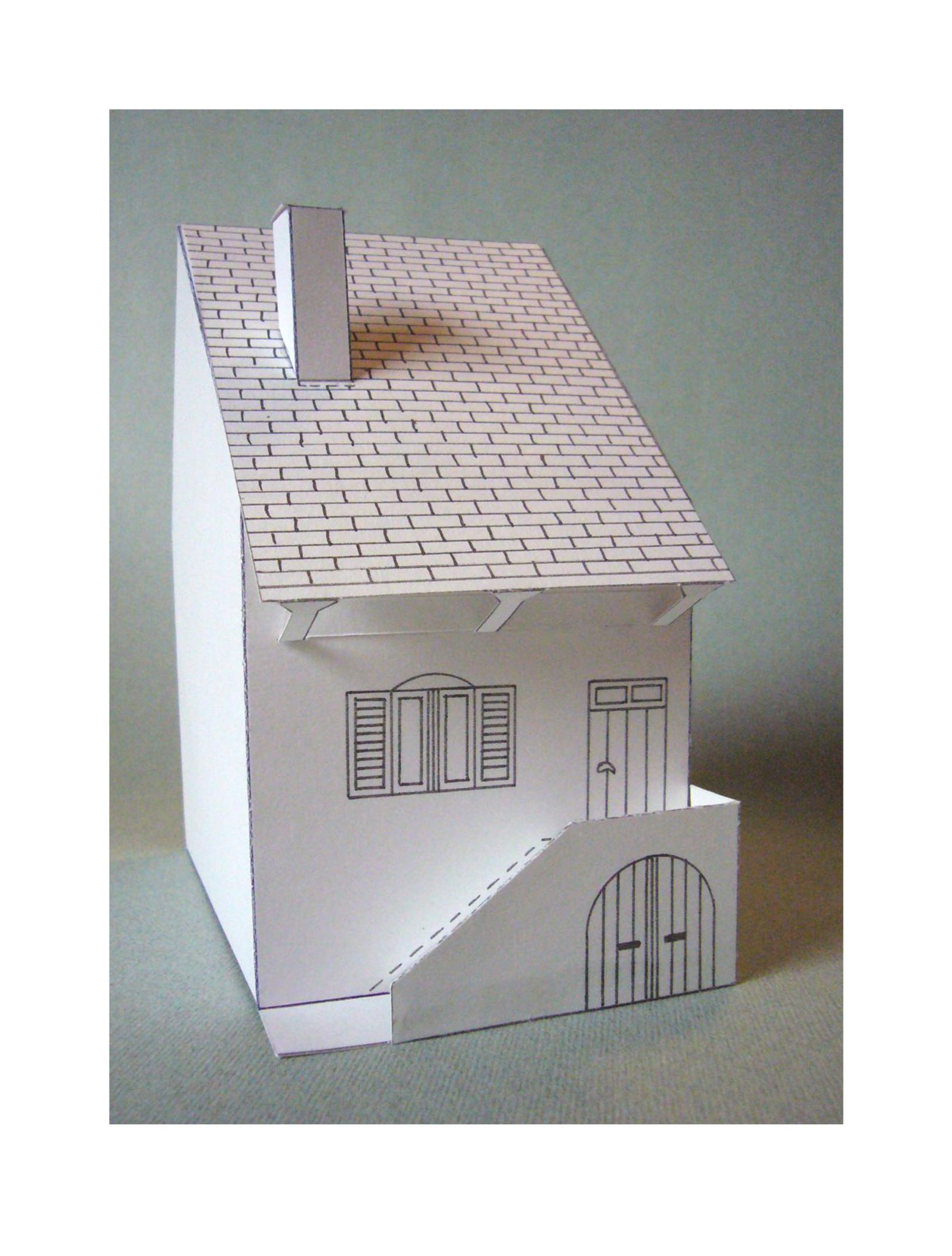

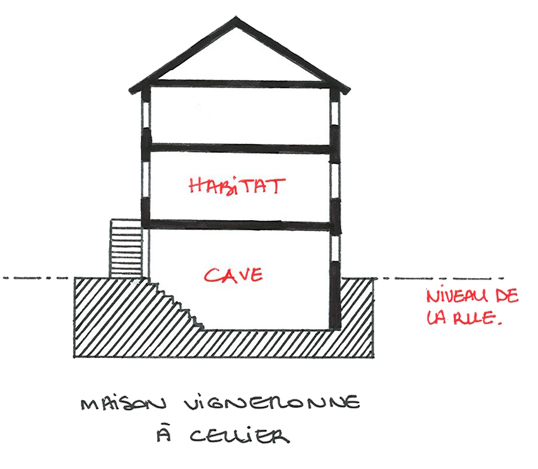

La maison vigneronne à cellier

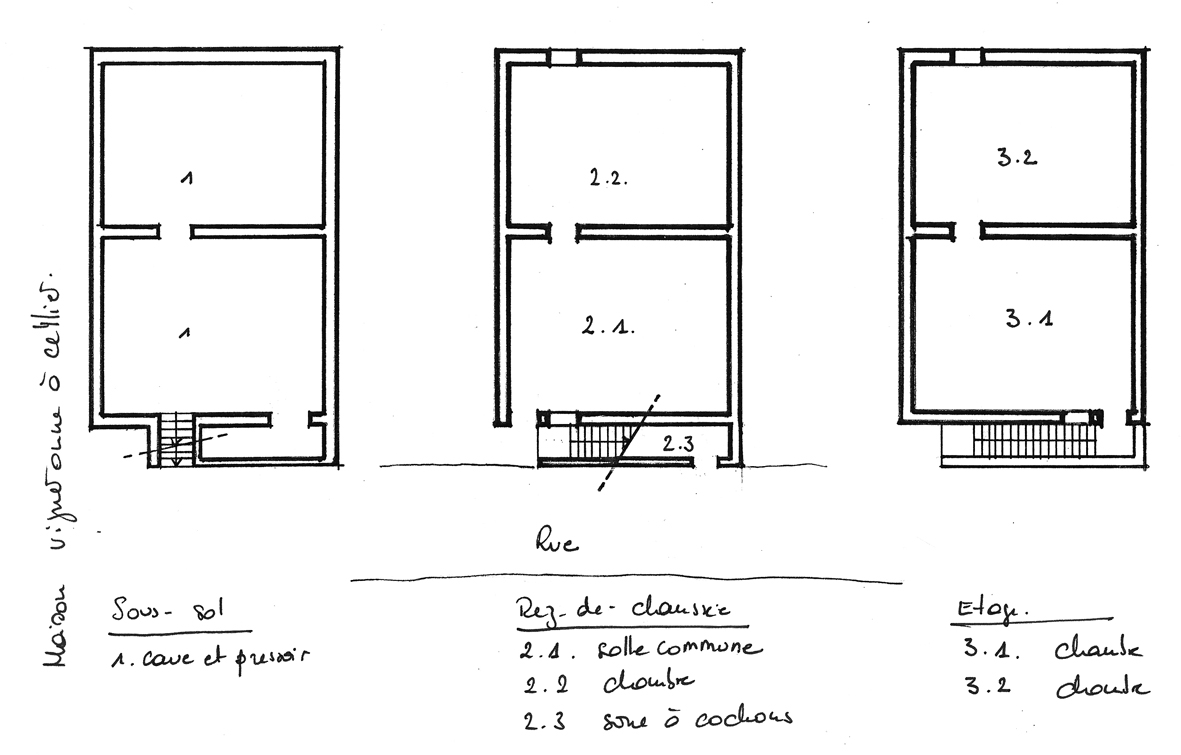

Le modèle le plus répandu est la maison à 2 travées. C’est celle d’une activité viticole associant des locaux d’exploitation vivriers : une grange à l’arrière de laquelle est implantée une écurie.

Le cellier, peu ou pas enterré, permet de conserver le vin mais aussi des aliments et des provisions. Son efficacité thermique est moindre par rapport à celle de la cave.

Elle peut être à une travée, c’est alors une maison de petit vigneron, de manouvrier vigneron ou de parents retraités ayant cédé leur exploitation aux enfants et ne conservant que quelques ares de vignes.

DESCRIPTIONS

DÉCLINAISONS DÉPARTEMENTALES

© 2013-2024 CAUE de Bourgogne-Franche-Comté

Réalisation : Jordel Médias | Création site internet