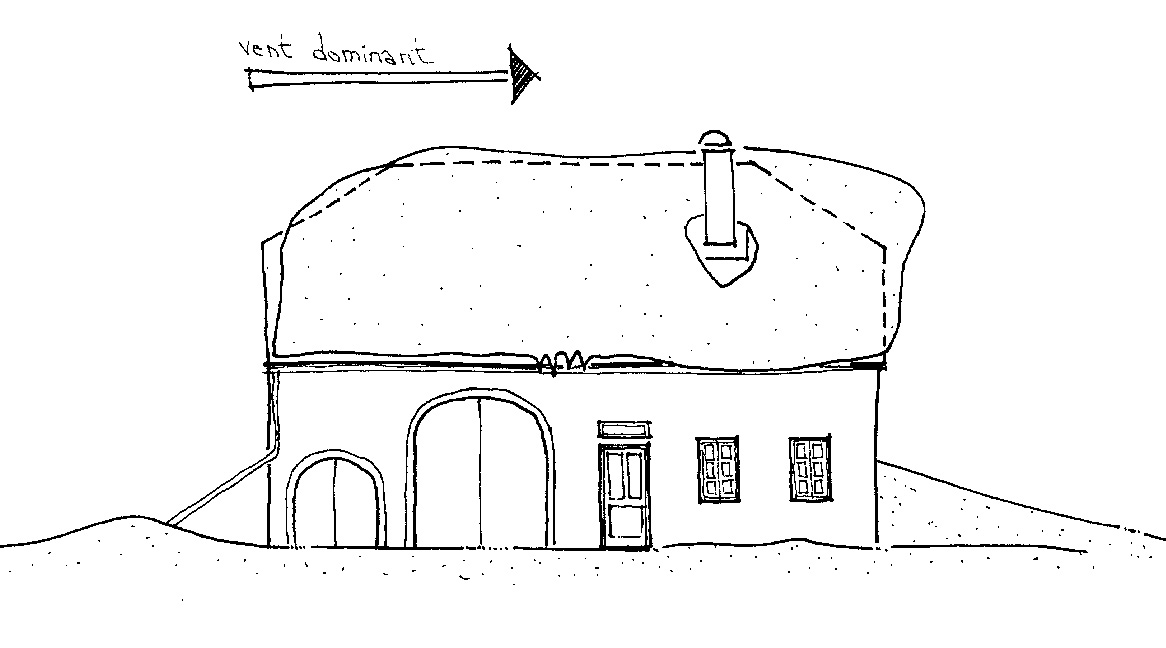

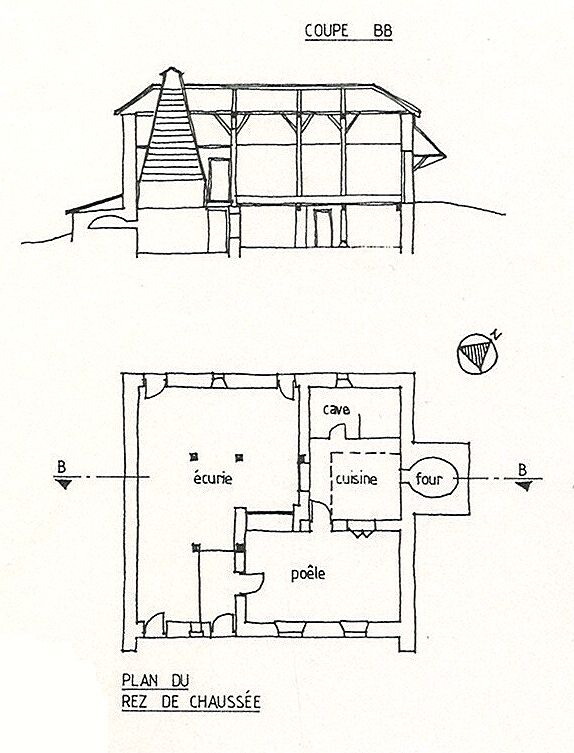

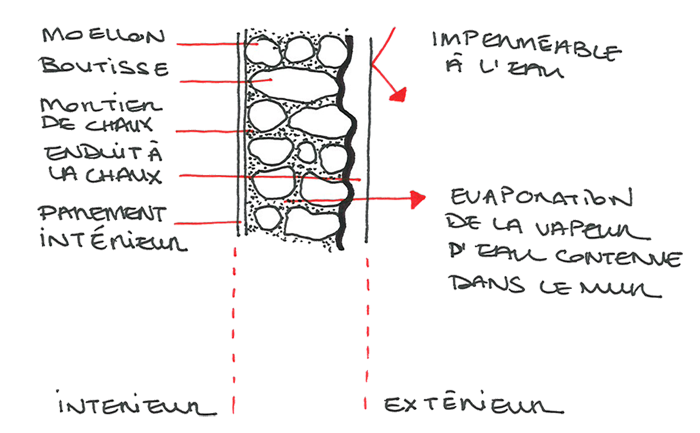

Illustrations 28, 29.

Le Haut-Jura est intéressant à plusieurs titres :

. il montre comment des contraintes climatiques ont déterminé l'emploi de certains matériaux qui eux-mêmes ont donné la tonalité générale du bâti.

. il met en évidence, du fait de la prédominance de l'habitat dispersé, l'importance de la relation entre le milieu naturel et la couleur de l'architecture dans la qualité d'un paysage.

. il permet enfin d'illustrer une des composantes essentielles de la couleur : la texture du matériau.

Climat, matériaux et couleurs

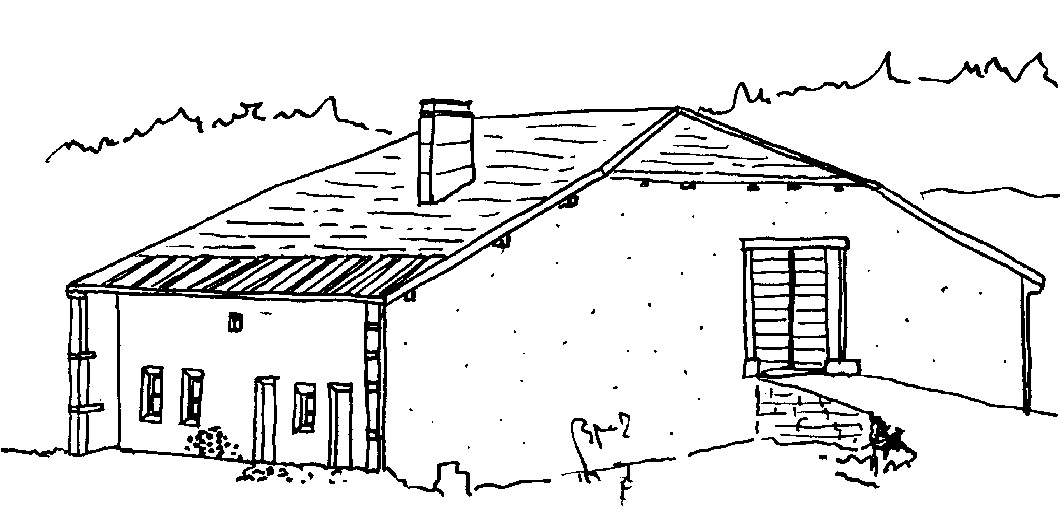

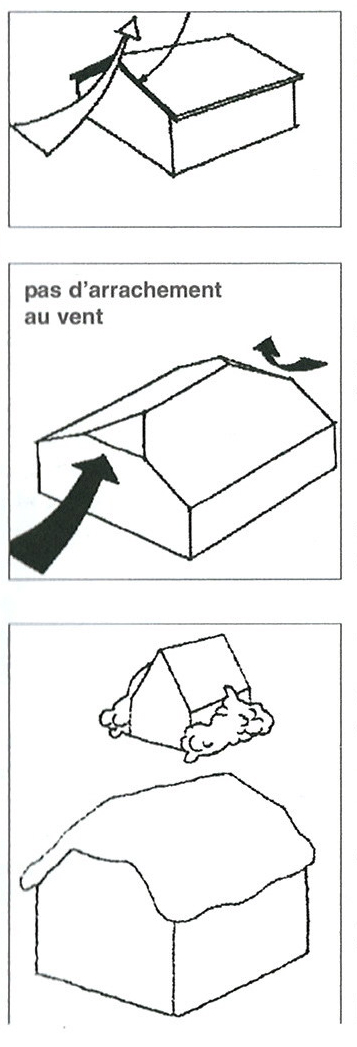

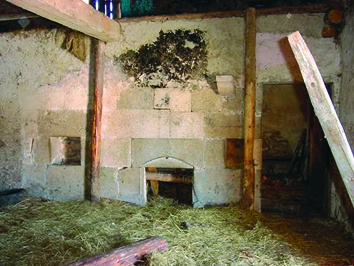

Aux sollicitations climatiques, l'architecture traditionnelle a apporté des réponses dans le choix des matériaux, lui-même déterminé par les possibilités offertes sur le terrain : couverture rugueuse, protection du mur pignon sud-ouest par un bardage. A l'origine, le matériau utilisé était le bois sous forme d'ancelles puis sous forme de tavaillons qui, sous l'effet des intempéries, prennent rapidement une patine gris argenté d’aspect mat.

Aux sollicitations climatiques, l'architecture traditionnelle a apporté des réponses dans le choix des matériaux, lui-même déterminé par les possibilités offertes sur le terrain : couverture rugueuse, protection du mur pignon sud-ouest par un bardage. A l'origine, le matériau utilisé était le bois sous forme d'ancelles puis sous forme de tavaillons qui, sous l'effet des intempéries, prennent rapidement une patine gris argenté d’aspect mat.

A la fin du XIXème siècle, le bois est interdit en toiture du fait de sa grande vulnérabilité aux incendies et est remplacé par la tôle galvanisée ou le zinc, matériaux étanches même sur les toitures à faible pente. Sur le plan de la couleur, ils offrent des teintes similaires de gris et gris bleuté et se retrouvent également en façade.

Illustration 30.

Les façades moins exposées présentent un enduit dont la couleur dépendait des sables trouvés sur place.

Ainsi, et dans ce cas précis, les couleurs de l'habitat diffus sont le gris clair, gris bleuté et des nuances d'ocre pour la palette générale.

Les éléments de détail, portes et fenêtres,

déterminent la palette d'accompagnement :

outre le blanc, le rouge sang et des verts.

Illustration 31

Illustration 32. Tôle galvanisée Illustration 33, 34. Zinc (en haut) - Tavaillons (en bas)

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Haut de page

Paysage, architecture et couleurs

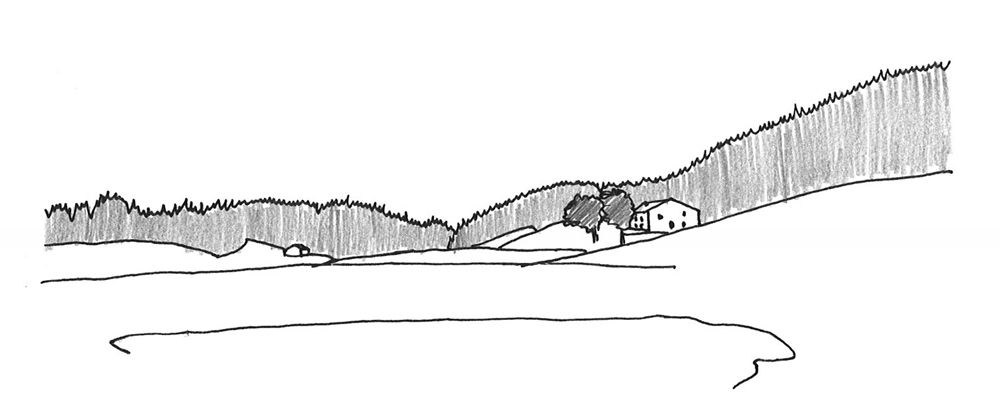

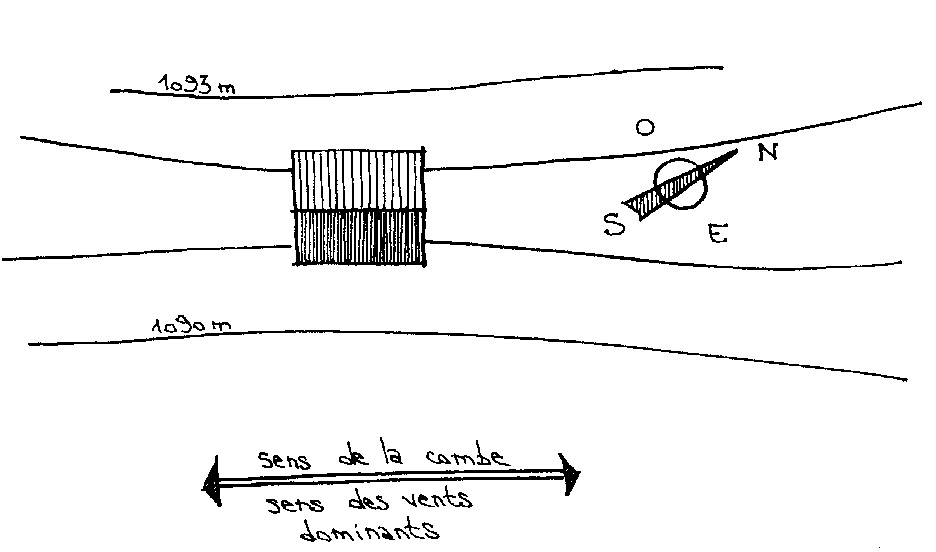

La qualité du paysage de ce secteur réside dans une impression combinée de calme et de force donnée à la fois par le paysage naturel et le bâti qui forment un ensemble harmonieux.

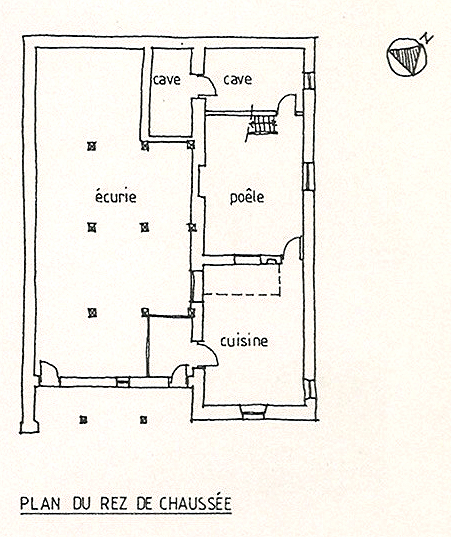

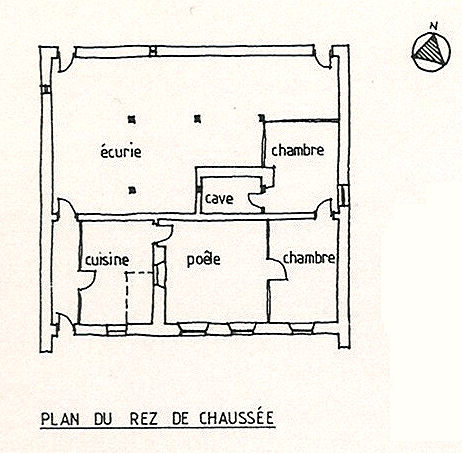

L'architecture, qui se caractérise par l'ampleur de ses volumes, vient affirmer les dominantes du paysage :

. à l'horizontalité des lignes de composition du paysage, répondent une forte emprise au sol de la ferme : la hauteur totale du bâtiment est souvent inférieure à la largeur totale de cette emprise.

. à la lisibilité du paysage participent la simplicité et la compacité des formes.

. au calme et à la douceur des lignes du paysage vient répondre la palette des couleurs définies à l'origine par les matériaux présents sur place (arbre, sable…).

Mais la qualité essentielle de ces couleurs semble être la lumière qu'elles dégagent dans le paysage aux couleurs dominantes de vert ou de blanc selon la saison ; quel que soit le temps, l'habitat traditionnel vient ponctuer le paysage de ses points lumineux sans l'agresser : on peut parler ici de qualité de lumière donnée par la couleur.

Illustration 35.

Illustrations 36, 37.

Couleurs, lumière et matières

Le bâti du Haut-Jura affirme l'importance de la tonalité d'une couleur dans le paysage. Il permet aussi de montrer en quoi la qualité d'une couleur et la perception que l'on en a, sont fonction du support de cette couleur, de la lumière, et du jeu de la lumière avec la texture de ce support.

Un toit recouvert d'une simple tôle galvanisée ou de zinc, renvoie les rayons lumineux qu'elle reçoit, et devient sous le soleil un éclat de lumière dans le paysage.

La qualité chromatique des façades recouvertes de bardages, qu'ils soient en épicéa, ou en tôle emboutie, vient des matières utilisées et du simple jeu des contrastes, des effets d'ombre produits par l'incidence de la lumière sur les micro reliefs formés par les petits éléments de bardage.

Ainsi, la nature du matériau, l'effet de matière, favorisent une bonne accroche de la lumière et participent à la qualité de la couleur.

Illustration 38.

Illustrations 39, 40.

Aux sollicitations climatiques, l'architecture traditionnelle a apporté des réponses dans le choix des matériaux, lui-même déterminé par les possibilités offertes sur le terrain : couverture rugueuse, protection du

Aux sollicitations climatiques, l'architecture traditionnelle a apporté des réponses dans le choix des matériaux, lui-même déterminé par les possibilités offertes sur le terrain : couverture rugueuse, protection du

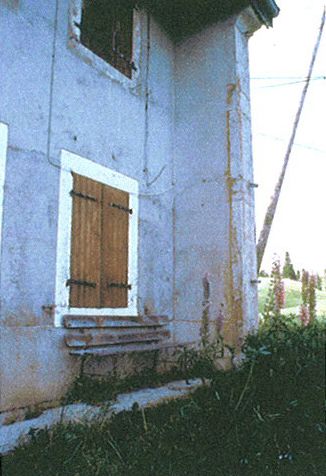

Les fenêtres sont plus hautes que larges et de dimensions restreintes : environ 1,00 m par 1,25m.

Les fenêtres sont plus hautes que larges et de dimensions restreintes : environ 1,00 m par 1,25m.